日経産業新聞フォーラム スペシャリストの智 CREカンファレンス2017-2018・レポート

目次

1月12日、東京・大手町の日経ホールにて「日経産業新聞フォーラムスペシャリストの智 CREカンファレンス2017-2018」が開催されました。2016年につづく2回目の開催になります。企業の持続的成長をみすえるとき、企業が保有する資産の管理や活用手法にも、専門的かつ細部にわたるシステマチックな知見が必要となります。今回のカンファレンスでは基調講演に竹中平蔵氏、特別講演にCREの専門家である村木信爾氏を迎え、これからの成長企業の条件とそれを達成するためのCRE戦略の視点について貴重なヒントをいただきました。

開催挨拶「場」への需要が不動産マーケットを後押し

三菱地所リアルエステートサービス

代表取締役社長 田島 穣

今回のカンファレンスの主催者である日本経済新聞をはじめ各媒体で「いざなぎ」を超える堅調な景気動向と発表されています。私たちのサービス領域である不動産の景況も活性化しています。これは2020年のオリンピック開催との関連だけでなく、実際は市場流通の仕組みの変化と基礎経済の変革からの要因が大きいと捉えています。顧客のニーズと消費行動がテクノロジーの進化とともに変容し、それに対応するかのように企業の事業フォーマットも進化したために、組織の改変や事業拠点の組み換え、新分野への投資と合理性を促す統合化などからくる「場」への需要が不動産マーケットを後押ししているのです。

これらの動きはバブル期に経験した投資先行のような一過性のものではなく、企業戦略に即した堅実な状況だと思われます。これこそが本来の不動産マーケットのあるべき姿であり、私たちも中長期的な視野に立って、皆様方のプロフェッショナル・パートナーとして協力を惜しまない覚悟です。今回のカンファレンスでの講演を通して、企業の価値を高める要因は何か、新たな成長の糸口を発見するためにはどこをたどればよいのか。足がかりとなるヒントをぜひ持ち帰っていただきたいと思います。

基調講演2018年の経済:成長企業の条件

慶應義塾大学 名誉教授/東洋大学 教授

竹中 平蔵氏

日本と世界の経済は「大いなる安定」に入っている

昨今の日本・世界の経済は全体的には堅調に推移しており、心穏やかにそれを見ていることができます。かつて2000年代半ばから08年のリーマン・ショックに至るまでの間、株式や債券などの資産価格の変動幅が低下し、市場全体が安定した時期を指して「グレートモデレーション(大いなる安定)」と呼ばれたことがありますが、2018年の経済も趨勢としてはそう呼んでもよいものです。

その一方で、心を「高ぶらせる」要因もあります。米国のトランプ政権が仕掛ける新しい世界秩序がこれからどうなるのかという一抹の不安、北朝鮮の核・ミサイル問題などアジアの情勢不安も心穏やかにしてはいられない要因の1つです。

たしかにこうしたリスクはあるものの、しかし日本・世界の経済がこの先、急速に腰折れする要因は見あたりません。昨年、世界の30カ国以上で株価は史上最高値を記録しました。株式・不動産が高くなると、資産効果が生まれ、それが消費を底上げし、企業の設備投資も上向きになり、さらにそれが資産価値を高めるという好循環が生まれています。

昨年12月に内閣府が発表した「政府経済見通し」でも、昨年の日本経済成長力は1.9%あり、18年の見通しも1.8%と強気の予測。ある新聞社の調査によると日本の有力企業の経営者の75%が「景気回復基調は、2019年秋の消費税増税まで続く」と判断しているというデータもあります。日本の現在の失業率は2.7%程度であり、世界で唯一の完全雇用を達成している国といってもいいすぎではありません。

第4次産業革命の波が目の前で進行する

さて2018年にはどんなことが起こりうるのでしょう。私が注目しているのはまず、人工知能(AI)、ドローンを含むロボット、IoT、ビッグデータ、シェアリングエコノミーなどを活用した第4次産業革命の進行です。2018年という年は、この波がなんとなくの可能性ではなく、私たちの生活の目の前に具体的に現れてくる年になります。

例えば羽田空港の国際線ロビーに、AIを使った顔認証装置が導入されたことをご存知の方も多いでしょう。AIなら一卵性双生児の兄弟も区別することができます。入国管理にも人工知能が使われる、そういう時代なのです。

AIについては、もちろんいいことばかりではありません。6年前にオックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授が、AIの活用で10数年後には職業の47%が消えてなくなるという予測を発表し世界を驚かせました。なくなる職業の中には金融や会計の仕事も含まれます。日本のメガバンクが昨年後半に大規模なリストラ計画を発表したのも、こうした予測が背景にあるのかもしれません。

その意味では大変厳しい時代とも言えるのですが、これはチャンスでもあります。チャンスを活かすためには、政府が打ち出す成長戦略を自社のビジネスにうまく活用するという視点が欠かせません。

いま政府はどのような政策を打ち出しているのか。昨年発表された成長戦略の中で、私がみなさんにぜひ注目していただきたいキーワードを3つお示しします。

1つは「ビッグデータ」の活用です。例えば、ビッグデータとシェアリングエコノミーを組み合わせることで、「Airbnb(エアビーアンドビー)」のような民泊事業、自家用車で乗客を運ぶライドシェア「ウーバー」のようなビジネスが可能になります。この2つの事業については、日本ではホテルやタクシー業界などの抵抗が強いのですが、いずれそれらは調整されていくでしょう。

もう1つ政府の成長戦略の目玉になっているのが一「レギュラトリー・サンドボックス」という仕組みです。日本語でいえば「規制の砂場」。子どもが安全が確保された砂場で思うがままに遊ぶように、企業が限られた期間や範囲で自由に新しいサービスを試すことを認める制度です。すでにシンガポールに作られたサンドボックス制度を活用して、日本の企業がブロックチェーン技術の実験を進めています。アブダビやドバイでもサンドボックスが動いており、日本も遅れをとることはできません。

「リカレント教育」も成長戦略の重要なキーワードです。例えばサイバーセキュリティー関連の技術者人材は今後20万人不足するといわれます。新しい技術を学ぶためには夜間大学院の充実など社会人の学び直しを支えることが不可欠で、政府もそれを支援するとしています。新しい技術に対応できる人材の育成が進めば、第4次産業革命はさらに進みます。こうした高度人材は給与も相対的に高い。賃金向上は所得税歳入の増大にもつながります。

「リープ・フロッグ」を自社のビジネス機会に取り込む

新しい技術や経済のトレンドを予測することで、企業は次の時代の成長の基盤を作ることができます。そのための方法にも大きく2つのパターンがあって、1つは日本の企業が国内でAIやビッグデータなど最先端技術を活用して新しいビジネスを起こすことです。

もう1つは、これまで目を向けてこなかったような途上国や新興国における「リープ・フロッグ(蛙飛び)」という現象に注目し、それを自社のビジネス機会に取り込むことです。「リープ・フロッグ」というのは簡単にいえば、固定電話網が普及していない国のほうが携帯電話の普及率が高いというように、何も持っていない国の方が最先端技術を取り入れやすいということです。

例えば、日本ではマイナンバーの普及率がいまひとつですが、インドではインフォシスというIT企業が一挙に完璧な個人認証制度を構築し、いまやインドの人口12億人のうち11億人までが指紋・瞳孔といった個人情報を登録しているそうです。これを統括する専門の役所まで創設され、インフォシスの会長が初代総裁に就任しました。インドは10年後に世界最高の個人情報インフラをもつ国になる可能性があります。

アフリカ諸国の経済成長力があらためて注目されていますが、南アフリカ共和国で携帯電話が急激に普及したきっかけはプリペイドカードの導入だったという話を聞いたことがあります。当地では日本人のような契約の概念が希薄です。しかし、たとえ少額でも手元にプリペイドカードがあれば携帯電話を利用しようとします。私たちにとってはけっして最先端とはいえない技術でも、別の地域にいけばきわめて重要なツールになり、大きな価値をもつことがある。これを「フルーガル・イノベーション(安上がりの技術革新)」といいますが、そこで力を発揮できる日本の企業はたくさんあると思います。

日本国内で最先端技術を活かしてビジネスを起こすことはもちろん重要ですが、その一方で視点を変えて、新しいイノベーションが一挙に普及する可能性があり、潜在的成長力の高い国や地域に出ていって、そこでビジネスを起こすということも重要です。最も悪い選択は、いずれの選択も避けて、グレートモデレーションの“ふわふわとした”環境に甘んじたまま、何のイノベーションにも取り組まないことです。

グレートモデレーションの居心地のよい環境は永遠に続くものではありません。それゆえそこに甘んじることなく、私たちは常に次の時代をみすえ、チャレンジを続ける必要があるのです。

プレゼンテーション企業の基礎体力をサポートする

不動産サービス

三菱地所リアルエステートサービス

企業不動産ー部長 前田 茂充

CRE戦略に求められる3つの視点

経済の枠組みがグローバル化とITの浸透によって変化する今、企業が保有する不動産に対しての認識も大きく変化しています。高度成長期に資産化した物件が次々と節目を迎え、今日の情勢に相容れない状況も出てきています。東京都心、福岡、大阪、京都などでは地域ごとの発展を目指した大規模な再開発の動きがみられます。本日はCRE戦略を進める上で、私が考える3つの視点をお伝えし、その上で、当社のCRE戦略支援業務の流れをお伝えしたいと思います。

視点の1つは、老朽化した基幹事業所対策としてのCRE戦略です。高度経済成長の日本を支えた事業所のなかには築50〜60年が経過しているものがあり、基幹事業所であるために稼働を止めることができず、大規模な修繕ができないというジレンマを抱えています。基幹事業所を大規模修繕する判断はまさに経営課題であり、製造、営業、ロジスティクスなどの各部門の了解を得なければ先へ進めない問題でもあります。だからこそ、CRE戦略としては、複数の事業拠点をその企業の事業戦略に基づき、最適化された状態に近づけていくことが欠かせません。この分散から統合へという施策は、安全な職場環境の維持やBCP(事業継続計画)対策上も避けては通れない課題です。

2番目は、ROE(株主資本利益率)向上策としてのCRE戦略です。企業経営においてROEを重視する流れは、企業が自らの事業ポートフォリオを見直す契機となり、さらには企業不動産を見直す大きな契機ともなっています。この「スペシャリストの智」でもこの問題を真っ先に採り上げました(注1)。不動産を活用しROEを向上させる方法はいくつかあります。例えば、売却により得た資金を設備投資あるいはM&A(合併・買収)に回す、余剰容積のある土地を高層化し高収益な事業に供する、SPC(注2)を活用してセル&リースバックを進めるなどです。いずれも経営としては大きな判断が求められるものであり、戦略立案、課題抽出、対策実行において経営層のコミットは必須です。社内外のステークフォルダーへの説明、調整にも合理性が求められます。

3番目は、働き方改革としてのCRE戦略です。人口減少社会において、働き方改革、生産性向上策が国を挙げて叫ばれるようになりましたが、これは企業のオフィス戦略にダイレクトに影響すると考えます。これからは創造性が付加価値を生む業務が重視されるようになります。豊かなコミュニケーションとアイデアが交流することで生まれる創造性をマネジメントすること。すなわち、クリエイティブオフィスへの移行は、働き方改革を進めるうえでも重要な課題です。またクリエイティブオフィスは若手人材の採用面に与えるインパクトも大です。当社も2018年5月に本社を移転します。部門ごとに分散していたオフィスをワンフロアに集約し、働き方改革とあわせてクリエイティブオフィスを実現しようとしています。

CRE戦略遂行を一貫して支援するサービス

これまで述べてきた3つの視点に共通していえることは、単体の事業所だけにフォーカスしても課題解決にはつながらないということです。関連する全事業所を俯瞰して、課題を抽出し、解決策を立案しなければなりません。当社はこの全事業所を俯瞰して課題を抽出することを強みとし、CRE戦略支援業務を推進しております。

CRE戦略はおおむね、①CRE戦略を進めた先に実現したいこと=ゴールの明確化②CRE情報を一元的に管理し、可視化すること③ゴールに至るまでの課題を抽出する評価軸を設定すること④課題物件の抽出と対策の立案⑤対策の優先順位、スケジュールの設定⑥全社横断的な合意形成――というプロセスで進められます。私たちにはこの6つのプロセスを一貫して実現するサービスがあります。

例えばCRE情報の一元管理では、当社が開発した不動産ツールである「CRE@M」が威力を発揮します。また、課題に対するソリューションをワンストップで提供するサービス群があります。そこでは中長期にわたり顧客と腰を据えて向き合える、三菱地所グループの総合力が生かせます。これらのソリューションを通して、それぞれの物件の最有効活用策を合理的に導くことが可能です。ステークフォルダーへの説明責任が求められる昨今、CREの収益性や価格合理性の判断では、他社との比較が必要となるケースも当然あるでしょう。このような場合でも、当社のもつ仲介機能を活かすことで、合理的な価格形成を図ることが可能になります。

CRE戦略では、企業がいまどのような不動産をどこに保持しているかを認識するだけではなく、それぞれの不動産にどのような課題があるかを可視化し、その課題解決のためのスケジュールを見える化しておくことが重要です。これがCRE戦略の第一歩になると考えています。

(注1)ROEとCRE戦略については、こちらからお読みいただけます。

前編 不動産市況が好転した今年こそCRE戦略再スタートの元年に

後編 未来に向けたCRE戦略。外部専門企業との連携が鍵に

(注2)特別目的会社(special purpose company)の略。特定の資産を担保にした証券の発行など、限定された目的のために設立された会社のこと。

特別講演経営者が持つべき、これからのCRE戦略の視点

明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科特任教授/

大和不動産鑑定 エグゼクティブフェロー

村木 信爾氏

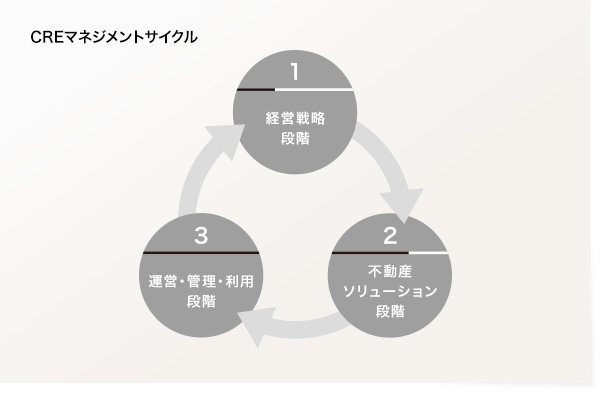

CRE戦略のマネジメントサイクル

オフィス、工場、営業所などのさまざまな不動産を本業のビジネスにふだん から使用している企業の場合、CRE部門は人事総務、財務会計、情報システムなどと同様に、生産・物流・販売などのバリューチェーンの全体にかかわるシェアードサービスの一種であるということができます。その意味で中長期にわたる経営戦略とも密接な関係にある重要な部署であり、組織・情報・人材の3つにわたる環境整備が必要になることはいうまでもありません。

CRE戦略をどのようにマネジメントし、そのサイクルをどのように回していくか、これを「経営戦略段階」「不動産ソリューション段階」「運営・管理・利用段階」という3つのフェイズごとに説明してみましょう。

経営戦略段階では、企業全体の経営戦略とCRE戦略の整合性を検討することがまず重要です。いま自社が保有・活用している不動産の調査や整理を行ったうえで、それらの価値を高め、経営に資するためにはどのような課題があるのかを抽出し、今後のCRE戦略の大きな方針とその実施計画を策定することになります。

次の不動産ソリューション段階は実行段階です。第一段階で検討された戦略に適合するように、不動産の保有を続ける、あるいは売買、賃貸借、有効利用、不動産証券化、不動産ファイナンスなどの不動産ソリューションをそれぞれの不動産に対して実行します。これはトランズアクションマネジメントとも呼ばれています。

それに続くのが、第二段階を経て保有することが決まった不動産の運営・管理・利用段階です。ここでは不動産活用の効率性や職場満足度、顧客満足度を高めることが課題になります。これらは一般にファシリティマネジメントやプロパティマネジメントと呼ばれています。

昨年私はビジネススクールの授業の一環で、アメリカのシアトルに本社をもつ企業のいくつかを訪ねました。マイクロソフト本社は森に囲まれた自然豊かな環境にあり、ワークプレイスの快適さ、自由な雰囲気とともに、大樹の上に木造の山小屋のような会議室があって驚きました。アマゾン本社では犬を連れて出勤する人を数多く見かけましたし、大きなガラス球の植物園のようなオフィスも建設中でした。単に職場環境の効率性や従業員の生産性を高めるということだけではなく、オフィス環境の改善を通して、従業員満足度を高めることに注力をしていることがわかります。この地においては従業員にとって居心地のよい職場環境を提供することは、優れた社員の引き抜きを防ぎ、優秀な人材を採用するうえでも重要なのです。これもまた、新しいファシリティマネジメントのあり方なのです。

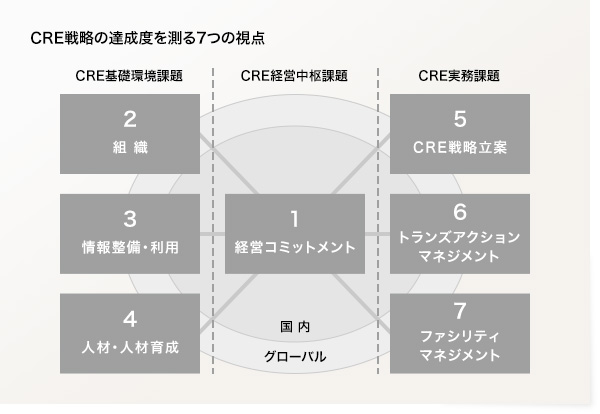

7つの視点で、戦略達成度を評価する

先にCREマネジメントサイクルを示しました。それぞれの戦略がどこまで達成されているのか、それを測る目安として私は下の図のような7つの視点があると考えています。

まず、CRE経営中枢課題はこの図の中心に位置し、経営のコミットメントがなによりも重要であることを示しています。端的にいえば経営トップがCREのことを経営課題としてどれだけ重要視しているか、経営課題のなかにCREをきちんと盛り込んでいるかどうかがポイントです。重要な不動産取引をするときのコンプライアンス、リスク管理体制など内部統制をどこまで徹底しているかもこの課題の達成度の目安になるでしょう。

CRE基礎環境課題は、先に述べたマネジメントサイクルを回すための、組織、情報整備・利用、人材・人材育成の課題です。組織の視点では、CRE業務を扱う専属の組織があるか、その組織がグループ会社・海外事業も含めてすべて横軸を通して統括的に管理できているかどうか。また外部の不動産サービスプロバイダーをどう活用するかというアウトソーシング体制も重要です。

情報整備・利用の視点では、CRE情報を集めた統合的なデータベースの構築やITソフトウェアやツールの活用などが大きなテーマです。

さらにCREを専門に扱う組織内のプロフェッショナルの人材・人材育成の視点も重要です。CREプロフェッショナルには大きく2つの役割があると考えています。1つは企業組織人として経営戦略を不動産マネジメントに落とし込む役割、2つ目が優秀なサービスベンダーを選定し、発注・検収を行う役割です。単に不動産売買の経験や知識があるということだけでなく、経営戦略を理解しながら、他部署や他企業とのコミュニケーションができる組織人であることが欠かせない条件となります。

AI時代にCREプロフェッショナルをどう育てるか

こうしたプロフェッショナルを組織のなかでどう育てていくか。これは企業内におけるほかの専門家育成とも共通する課題ですが、自律的なキャリア形成を促すためには、個人のもつキャリアに関する志向・価値観をベースにしながら、顧客や組織およびプライベートでの経験値を高め、さらに社内外の研修を継続的に行うことが欠かせません。

実際のキャリアはほとんど偶然により決まりますが、自分の行きたい方向に向けて努力することによりそれが実現する確率が高まります(スタンフォード大学ジョン・D・クランボルツ教授の「計画された偶然理論」)。また、個人のキャリア志向には、経営管理志向、専門志向、独立志向あるいは安定志向などがありますが(MITエドガー・シャイン教授の「キャリアアンカー」)、自分は基本的にどの志向かということを認識しておくことは、自分が何をやりたいのかを考えるうえで重要です。個人にとっては、自分がやりたいことを行うことによって自律的に成長し、キャリア形成の経験ができる組織でなければ魅力はないし、組織としてはそのような個人の自律的キャリア形成を支援し、それを経験できる場を提供する必要があると思います。

どのような仕事においても、部門の収益性など自分に課せられた目標を達成することが第一と考える志向と、顧客にとって何が最適かを考える顧客志向がありますが、これらのバランスを取ることが重要です。単に組織内プロフェッショナルの「顧客」である経営層から指示されることを忠実に行うことだけでなく、顧客にとっての付加価値を考え、いつも顧客から相談され、頼りにされる人材、つまり顧客との価値共創の時代にふさわしい人材であることが、現代に求められるCREプロフェッショナルの要件といえると思います。

これは組織内のCREプロフェッショナルだけでなく、アウトソーシング先である外部サービスベンダーにとっても同じことが言えます。外部ベンダーの専門家には、単に仲介・有効活用・建設などのトランズアクションやファシリティマネジメントができるだけでなく、顧客である発注側企業の経営戦略、CRE戦略についても深い知識が求められます。単に不動産を売ってほしい、探してほしいという注文に応えるだけではなく、何のためにその売買が必要なのかを理解していなければならないのです。このように顧客が表面的なニーズの奥に持っている真のニーズに応えるためには、税理士、弁護士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、ITスペシャリストなど組織内外の専門家の知恵を集め、それを取りまとめて顧客に提供できる「元締め」になる必要があるのです。

プロフェッショナルが組織内で、あるいは外部顧客に向けて提供するサービスの内容には、法律、規制、統計データなどの実務的知識と、経営戦略や深い専門スキルなどの、最先端の経営・専門ノウハウの2種類あります。インターネットやAI、ロボット技術の発達で、実務的知識は必ずしも人間が介在しなくても収集・活用されるようになるでしょう。しかしこうした技術、知識、データが機械により利用できるようになっても、顧客は自分の受容能力の問題もあり、当面はプロフェッショナルである人間に相談することを望むと考えられます。

どんどんAIに追いかけられながら、人間であるプロフェッショナルが生き残るためには、AIを使って実務的知識を利用しつつ、先端的な経営・専門ノウハウをできるだけ深めていくことが必要です。これによってのみ顧客が抱える課題の本質を自分の頭で考え、その解決策を提案することができるようになります。

( 注 )村木信爾氏によるCRE戦略の視点は、こちらでもお読みいただけます。

vol.13 企業価値向上のカギを握るCREプロフェッショナルの社内育成

閉会挨拶CRE戦略を通した

企業の体力強化のサポートを

三菱地所リアルエステートサービス

副社長執行役員 原 ー史

私たちは、CREカンファレンスの開催を世界の中で日本の企業が進むべき道筋、発展する術を考える機会にしていきたいとかねがね考えてきました。今回の竹中平蔵氏が示された、刻々と変化する経済情勢の中での成長企業の条件、村木信爾氏からの経営側が備えるべき CRE戦略の提案など、2018年のみなさまのCREビジネスをより素晴らしいものにするためのヒントはありましたでしょうか。

「スペシャリストの智vol.14」の中で、経営創業基盤代表の冨山和彦氏はこう述べています。(注)「グローバル化のなかでモデル転換を迫られている今、その変化に果敢に取り組むのはリーダーの仕事。日本企業の現場の力やチームワークで仕事をきっちりこなす力はいまだ世界一のレベルにある。さらに経営者がしっかりすれば、日本の未来はけっして暗くはない」と。

市場はますます多様化し、企業もオープンイノベーションなどの新しい課題に取り組まなければなりません。そのためにも、より高度なCRE戦略を通して企業の体力を強化することは重要です。私たちも総合不動産ソリューションベンダーとしてみなさまへのサポートをお約束します。ご来場の皆様とまた時間と情報を共有できることを心待ちにしております。 次回の CRE カンファレンスもぜひご期待ください。

( 注 )冨山和彦氏による稼ぐ力の向上は、こちらからお読みいただけます。

vol.14 変革の時代に日本企業の強みを生かす CRE戦略を通した「稼ぐ力」の向上

Profile プロフィール

慶應義塾大学 名誉教授/

東洋大学 教授

竹中 平蔵

1951年生まれ。博士(経済学)。一橋大学卒業。ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを経て2001年、小泉内閣の経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣などを歴任。現在、公益社団法人日本経済研究センター研究顧問、アカデミーヒルズ理事長、(株)パソナグループ取締役会長、オリックス(株)社外取締役、SBIホールディングス(株)社外取締役などを兼職。

Profile プロフィール

明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科特任教授/

大和不動産鑑定 エグゼクティブフェロー

村木 信爾

1981年京都大学法学部卒業後、住友信託銀行(現三井住友信託銀行)入社。不動産部門各部、シンガポール支店、住信基礎研究所出向などを経て、2008年から大和不動産鑑定(株)にて不動産鑑定、不動産コンサルティング業務に携わる。また、明治大学ビジネススクール特任教授として、CREマネジメント、プロパティマネジメント、不動産プロフェッショナルサービス論、不動産価値分析論などを講じる。米国ワシントン大学ビジネススクールMBA、不動産鑑定士、不動産カウンセラー、FRICS。著書に『ヘルスケア施設の事業・財務・不動産評価』(共編著、同文舘出版)、『ホテル・商業施設・物流施設の鑑定評価』(編著、住宅新報社)などがある。

Profile プロフィール

三菱地所リアルエステートサービス

企業不動産一部長

前田 茂充

1968年生まれ。一橋大学卒業。92年リクルート入社。2001年起業、不動産コンサルティング会社を経て、07年三菱地所リアルエステートサービス入社。CRE戦略立案及び実行支援業務に携わる。顧客視点のコンサルティングを旨とし、CREにおける課題抽出から実行に至る工程を着実に推進。