未曾有のパンデミックで見えた新たな危機管理。

企業経営にとって対処すべき課題とリスク

目次

2020年、世界規模・人類規模で広がる新型コロナウイルス。このパンデミック(感染症の大流行)は現代の誰もが経験したことのない事象であり、企業経営にもさまざまな影響を及ぼしつつあります。リスクが常在化する時代に、企業経営者はどうあるべきか。リモートワーク推進や固定費の見直し、あるいは資金調達をどう進めるべきなのか。さらには不動産の活用についても新たな思考が求められています。倒産寸前のスカイマークを蘇らせるなど、企業再生のリスクを経験してきた佐山展生氏に、未曾有の危機を乗り越えるためのヒントを伺いました。

これまでとは違う、

新型コロナウイルス危機の本質とは何か

──今回の新型コロナウイルスによる経済危機、企業の経営危機をどうご覧になっていますか。

経済危機は過去に何度もありました。例えば、2008年のリーマン・ショック。これは震源地がはっきりしていた。リーマン・ブラザーズの破綻など金融破綻の影響が全世界に及び、市場から一気にマネーが撤退してしまった。しかし、いずれはゆっくり戻ると誰もが予想することができました。東日本大震災のような自然災害も経済に大きな影響を及ぼしましたが、これもまた経済という観点に限って言えば一過性の問題で、復興の先には未来がある程度見えるものでした。

ところが、新型コロナウイルスは先がわからない。これから何が起こるか誰にもわからない。いつ人の動きが戻ってくるのかも見えない。あらためて人間も、自分たちではどうしようもない自然界の節理の中で生きているということを痛感します。過去の経済危機に比べると、より底しれぬ怖さがあります。

しかし考えてみれば、日常というのは常に色々なリスクが潜んでいるものなのです。いつ何時、どんな危機が襲うかわからない。だからこそそのための準備を常日頃からしておかなければならないのでしょうね。

航空業界を例に取れば、コストのうちの約6割が固定費です。機材のリース代、オフィスの賃料、人件費などは飛行機を飛ばさなくても出ていく費用です。残りが燃料費、着陸料などの変動費です。飛行機を飛ばせなくなれば変動費は減りますが、固定費だけが大きな負担になる。これに耐えるための手持ちの現金、借入余力があればいいが、それが尽きたらおしまいです。

今年の2月頃はまだ深刻な状況ではありませんでしたが、3月以降、乗客がどんどん減ってきて、3月の売上が前年比3割減、4月が8割減、5月に9割減になってしまいました。その際、他社の財務状態を調べ比較してみると、大手は固定費の出費も多く、しかも借入金も小さくない。それに比べればスカイマークはまだ財務的に少しは余裕のある状況でした。

しかし、世界的に見れば、やはり国際便の減少は長く大きなインパクトです。世界的に国際便が中心の企業はこれからまだまだ厳しい。ただ、スカイマークのような国内便中心の企業は、海外からのウイルスの持ち込みがなければ、国内の乗客の戻りも早いだろうし、なんとか持ちこたえられると考えています。海外旅行ができなくなったお客様が、国内に旅行先を切り替えるということもあるでしょう。また、雇用調整助成金など、政府の援助は大きいです。これがなかったら、従業員の賃金カットも考えなくてはならなかったかも知れません。

「会社に行くことだけが仕事ではない」

在宅ワークがあぶりだした人材の質

──新型コロナウイルスが、これまで気づかなかった経営の強みや弱みをあぶりだすということがありますか。

新型コロナウイルスによって社会の改革が進んだというプラスの面もあると思います。昔から在宅ワークを増やそうと言われてきましたが、なかなか進まなかった。何もなければ10年、20年かかったことが、コロナ禍で否応なく急速に進みました。在宅勤務をベースに事業を進めるなかで見えてきたのが、「会社に行くのが仕事」、あるいは「会社にいるのが仕事」という人たちが案外多いということでしょう。

在宅で仕事をするようになれば、単に出社しているだけではだめで、きちんとアウトプットを出さなくてはいけなくなる。それができる人とできない人の違いがあぶりだされるように思います。みなさん、そのあたりをベースに人材の適性配置を見直すよい機会になったと思います。

以前からスカイマーク社内で言ってきたのですが、これまでの日本企業は、会社が勤務体制を決め、それに合致する人しか採用されていませんでした。しかし、介護や育児などの事情で一日5時間だけしか出社できない、また週に3日しか出社できないけれども、それでも働いて欲しい人はいるわけです。だから以前から従業員の数だけ勤務体系があるべきだと言い続けてきました。

もちろん、パイロットや空港のカウンター業務など、常に誰かがそこにいなければならない職種の人はいます。しかし、本社などの事務機能に限れば、全員が一律の働き方をする必要はない。勤務体系・雇用体系をもっと多様化すれば、これまで採用できなかった人材も採用できるようになります。こうした柔軟な体系にいちはやく転換できた企業が、これからは力を持つようになると思います。

もちろん、在宅で仕事をするということは、自律して働くということです。机のそばで指示をされないと、何をやったらいいかわからないような人は在宅勤務には向いていない。言われなくても自分の仕事をやっていける人は、会社にいようがどこにいようが仕事ができます。

従業員の自立を支援するためには、日ごろから社員教育を充実させておくことも大切ですが、それ以上に大切なのは、本人のマインドですね。「自分で考える」というマインドを身につけている人なら、会社が仕事や学習の指示をしなくても、自ら仕事し、学び始めるようになる。会社がいまやるべきことは、スキルアップのための教育カリキュラムの充実とともに、自分で考えるマインドへの切り替えを促すことだと思います。

これからのオフィス

場所を問わない働き方が当たり前になる

──オフィスそのものについても、これまではオフィスがあるからここで働きなさいと言われたのですが、これからは、どこで何ができるか考えてくださいというように変わっていくわけですね。

まさしく企業の不動産の問題とも関わる話です。今までなら会社に出社するのは当たり前。出社するのであれば、それなりのスペースが必要でした。近年では固定デスクを置かないフリーアドレスにするという傾向はありますが、コロナで加速しました。出社に及ばずということになると、スペースの考え方も変わってきます。

しかしこれは逆に言えば、どこでも働けるということ。これまでオフィスを置くところではなかった場所、住宅地や私鉄沿線の商店街の一角とか、そんなところにもオフィスを分散する方法も生まれてきます。

──これまでは分散していたオフィスをメガプレートに集中させるというのがトレンドでしたが、今後は分散に向かうかもしれないですね。

最近はオンライン会議が増え、私の大学での授業もオンラインでやるようになりました。よい面がある一方で、オンラインだと出席している学生は確認できるけれど、なかなか顔なじみにはなれない。キャンパスで出くわしても、きっとその学生だとは気づかないでしょう。実際に対面して話をすれば、ちょっとした表情の変化でお互いがどこまで理解しているかがわかるということもありますから。リモートと対面の場を上手に使い分けることが大切になってくると思います。

航空業界の話に戻せば、ビジネスマンの出張需要が萎んでしまったことは大きいです。今後、全体の需要が回復しても、以前と同じ出張需要までは戻らないと思います。ただ、「ウィズ・コロナ」の時代のビジネススタイルやライフスタイルの変化が新たな需要を生むということもありうると考えています。

オンライン会議が増えるとなっても、それは必ずしも会社に閉じこもることではありません。例えば東京から北海道に場所を移して、そこから全国拠点をつないで仕事をすることもできるのです。先ほどの分散オフィスの話と同じですが、「場所を問わない働き方」が新たな移動の需要を生み出す、ということもあるのではないかと思います。

優良不動産をもつことは、

いざという時のキャッシュ確保の手立てになる

──企業の財務面での対応に関して、危機の時代に株式や不動産がもつ意味も変わってくるのでしょうか。

今回のコロナ禍で再認識したのは、現金がいかに大切かということです。昔から「Cash is King」と言われますが、企業経営においてキャッシュの重要性の認識は増したと思います。アクティビストなどは、キャッシュを貯め込むのではなく、借入をすればいいといいますが、キャッシュはやはり重要です。特に危機の時には。銀行とは日頃からいい関係を維持しておいて、いざという時に借入枠をセットしてもらえるようにしておくことが大切です。いつ危機が訪れて、キャッシュがショートするかわからない。事業を継続するためには、何カ月分の手当があればいいのか、それをどこからどのようなタイミングで調達できるのかを、経営者は常に念頭に置いておくべきでしょう。

飛行機もリースと所有がありますが、不動産も同じで、自社所有がいいのか賃貸にするのがいいのか、それぞれのメリット・デメリットを見極めながらそのバランスを図ることもあらためて重要になります。

もちろんもし資金的な余裕があれば、売れる不動産を確保しておくことも考えるべきでしょう。優良不動産はいつの時代もいざという時のキャッシュに変わりうるもの。こうした不動産を持っておくことは、経営者の気持ちにもゆとりをもたらしてくれるはずです。

社員にダイレクトに伝える

危機の時代の経営者の責務

──経営者のマインドの変化も起きそうですね。

アメリカ企業はこういう時は簡単に従業員をレイオフ(一時解雇)しますね。従業員側もそんなものだと思っているから、比較的平気なのでしょう。しかし、日本はちょっと違う。古くさいと言われるかもしれないが、従業員は家族で、経営者は「従業員の雇用を守れてなんぼ」だと思っています。雇用も守れずに、これだけの利益を上げたと胸を張る人を、私はいい経営者だとは思わない。そういう経営者に人はついていかないでしょう。

また、経営者には、従業員に対して雇用責任があると同時に、経営に関する説明責任もあります。スカイマークでは、毎朝、全拠点を結んで、経営者からメッセージを出しているだけではなく、今回のような非常時には、全社員向けの説明会を全拠点を結んだオンライン会議で開催しました。経営者が会社の現状やこれからの方針を説明しなければなりませんが、単に説明する一方通行ではなく、あくまでも社員に納得してもらわないといけません。どんなことでも質問してくださいと言って、社員の不安がなくなるまで、きっちり説明する会なのです。結局、1時間半の説明会を4回やり、もう質問もでなくなりました。

また、私は「さやま便り」という社員向けのニュースレターを毎週発行しており、私が前の週に訪れた際の現場の雰囲気がわかる写真をできるだけ載せています。毎週の情報発信の効果は大きく、どこの空港でもどこでも私を見つければ、私をすぐに認識してくれます。「先週はどこどこに行かれたのですよね?」という話をされることも多い。これも毎週「さやま便り」を発行しているからです。また、ここには自分のメールアドレスと携帯電話番号を載せていますので、社員から電話やメールが直接来ることも少なくありません。

私は事業会社の経営に直接かかわるのは、スカイマークが初めてだったので、社員のみなさんへのメッセージがこれほど重要であることに、それまでは気づいていませんでした。たとえ経営トップが20人くらいの社内会議でどんな素晴らしいことを話してもそれは全社員に正確には伝わらない。言いたいことはダイレクトに伝える。経営者はいま何を考えて、いつも何をしているのか、それを現場の社員に伝えることが大切。とりわけ非常時の今は尚更で、言いたいことをきっちり伝える責務が経営者にはあると思います。

会社を変えるためにまずは経営者が社員への情報発信と社員との接触頻度を増やすべきだと思います。私の場合も新型コロナウイルスの影響で、社員との懇親会などの機会も少し減りましたが、そのぶん、オンラインでの会議や懇親会が増えました。オンライン懇親会は、私の時間が空いていればいつでも始められるし、社員一人ひとりと話す時間も長くなります。今は約2,500人の会社ですが、これが1万人、5万人の会社になっても、同じことをやるといいと思います。

こうした苦労を厭わないのは、やはり過半数の株式を保有し経営責任のある会社から来ているからでしょう。創業者社長のメッセージにインパクトがあるのは、いわゆるサラリーマン社長に比べ、自分ごととして社員に情報発信していて、会社に対する思いが強いからだと思います。社員を最優先に考えるのが理想の経営者だと思っています。

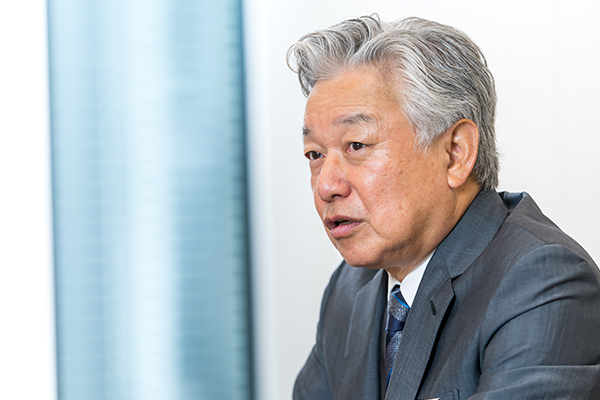

Profile プロフィール

インテグラル株式会社 代表取締役パートナー

スカイマーク株式会社 取締役会長

佐山 展生

1953年京都府京都市生まれ。洛星高校卒業、京都大学工学部高分子化学科卒業後、帝人に入社。11年にわたる化学技術者経験を経て、1987年に銀行に転じる。ニューヨーク大学大学院ビジネススクールでMBA取得。東京工業大学大学院で経営工学を専攻し、博士号を取得。1999年にPEファンドのユニゾン・キャピタルの創業に参加し、それ以降、投資ビジネスの最前線を走り続けている。2008年よりインテグラル代表取締役。2015年よりスカイマーク取締役会長。その他、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授、京都大学経営管理大学院 客員教授、京都大学大学院総合生存学館(思修館)特任教授、関西大学経済学部 客員教授なども務める。