所有期間が短い不動産を売却した場合、譲渡所得税の課税対象となる短期譲渡所得額に税率をかけて納税額が算出されます。

おおよその納付額を把握したいものの、税額の正しい計算方法がわからない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、不動産の短期譲渡所得額の計算方法について解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

- 不動産の短期譲渡所得の税額を計算する方法

- 不動産の短期譲渡時に利用できる特例

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

不動産売却による短期譲渡所得とは

不動産売却による短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を売却して得た所得です。

譲渡所得には短期譲渡所得と長期譲渡所得があり、どちらに該当するかで納税額が大きく変わります。適切に譲渡所得税を納めるためには、短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いを理解しておく必要があります。

▼関連記事

不動産売却の方法とは?流れや必要書類、発生する税金を解説

不動産売却による短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

短期譲渡所得と長期譲渡所得の主な違いは、不動産の所有期間と税率です。どのような違いがあるのか解説します。

不動産の所有期間

不動産の所有期間によって課税区分が異なり、売却した時点における不動産の所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得です。

所有期間は実際の所有年数ではなく、不動産を取得した日から売却した年の1月1日までの期間で判断されます。

たとえば、2020年6月1日に取得した不動産を2025年7月1日に売却して得た所得は、短期譲渡所得になります。実際に不動産を所有していた期間は5年を超えていますが、売却した年の1月1日時点では所有期間が5年を超えていないからです。

短期譲渡所得と長期譲渡所得では適用税率が大きく異なるため、所有期間の基準を間違えないよう注意しましょう。

税率

短期譲渡所得と長期譲渡所得では、以下のように譲渡所得税の適用税率が異なります。

譲渡所得の種類 | 税率(復興特別所得税を含む) |

|---|

短期譲渡所得 | 39.63%(所得税30.63%・住民税9%) |

長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |

参考:「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

たとえば、不動産売却によって得た譲渡所得額が2,000万円の場合、短期譲渡所得と長期譲渡所得それぞれの譲渡所得税額は以下となります。

- 短期譲渡所得における譲渡所得税額:約790万円

- 長期譲渡所得における譲渡所得税額:約406万円

短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率差は約2倍あるため、不動産を売却する際は所有期間をしっかりと確認しておくことが大切です。

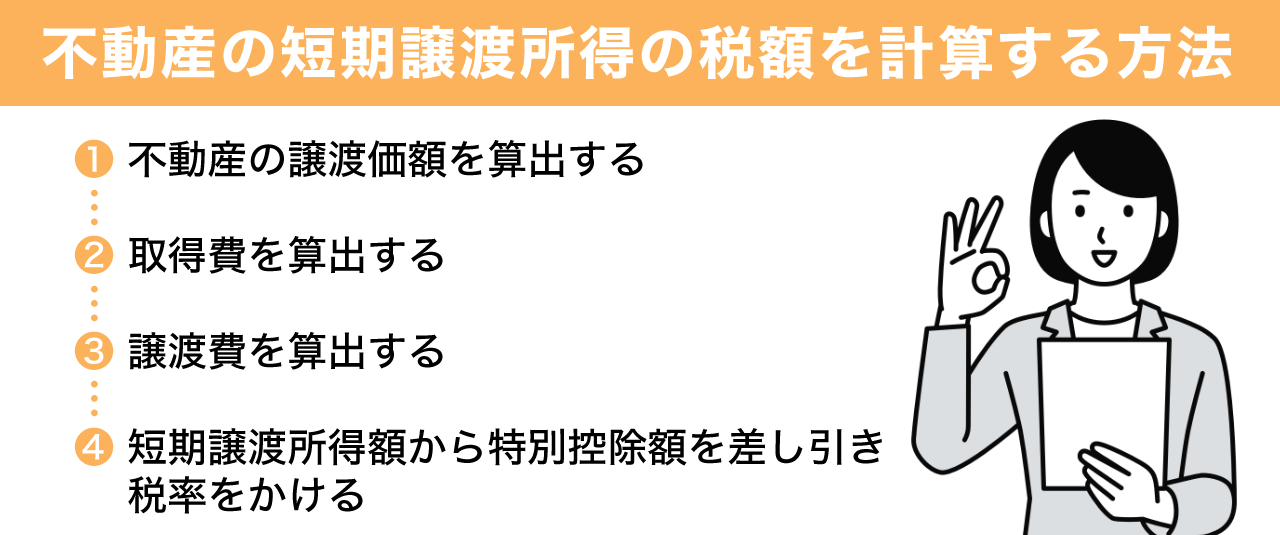

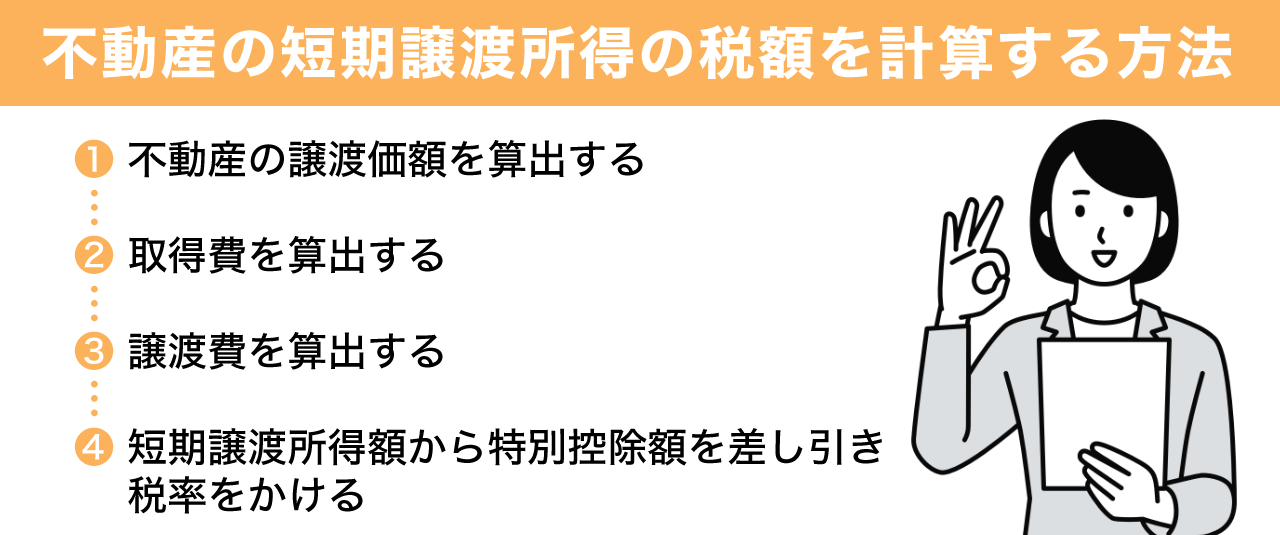

不動産の短期譲渡所得の税額を計算する方法

不動産の短期譲渡所得にかかる税額は、以下の計算式で求められます。

・短期譲渡所得額=不動産の譲渡価額-(取得費+譲渡費) ・譲渡所得税=(譲渡所得額-特別控除額)×税率 |

参考:「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(国税庁)

上記を踏まえ、税額の計算方法の手順を解説します。

1.不動産の譲渡価額を算出する

はじめに、不動産の譲渡価額(売却代金の総額)を算出します。基本的には、売買契約書に記載されている不動産の売却価格をもとに計算します。

固定資産税や都市計画税の精算金を買主から受け取っている場合は、その分も上乗せして計算しましょう。

2.取得費を算出する

次に取得費を算出します。取得費とは、売却する不動産を取得した際にかかった費用です。取得費に該当するのは、以下のような費用です。

- 土地・建物の購入費用

- 建築費用

- 不動産会社に支払った仲介手数料

- 司法書士に所有権移転登記や相続登記を依頼した際の報酬料

- 登録免許税

- 不動産取得税

- 印紙税

参考:「取得費となるもの」(国税庁)

建物の購入費用は、減価償却後の金額を用いて計算する必要があります。減価償却とは、建物の経年劣化によって下がる価値(減価償却費)を、建物の購入価格から差し引くことです。

減価償却費は、以下の計算式で算出します。

減価償却費=建物の購入価額×0.9×償却率× 経過年数 |

参考:「建物の取得費の計算」(国税庁)

償却率は、建物の構造によって異なります。非事業用建物における償却率は、以下のように定められています。

建物の構造 | 耐用年数 | 償却率 |

|---|

木骨モルタル造 | 30年 | 0.034 |

木造・合成樹脂造 | 33年 | 0.031 |

金属造(骨格材の肉厚3mm以下) | 28年 | 0.036 |

金属造(骨格材の肉厚3mm超4mm以下) | 40年 | 0.025 |

金属造(骨格材の肉厚4mm超) | 51年 | 0.020 |

れんが造・石造・ブロック造 | 57年 | 0.018 |

鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 |

参考:「減価償却費の計算について」(国税庁)

たとえば、3年前に3,000万円で購入した木造家屋を売却する際に取得費として計上する金額は、約2,750万円となります。

・3,000万円(購入価格)×0.9×0.031(償却率)× 3(経過年数)=約250万円(減価償却費) ・3,000万円ー250万円=約2,750万円(取得費として計上する金額) |

減価償却の計算を失念すると取得費に大きなずれが生じるため、減価償却費も反映して取得費を算出しましょう。

▼関連記事

不動産売却の取得費とは?調べ方や不明な場合の計算方法を解説

不動産売却時にかかる登記費用は?金額の計算シミュレーションも紹介

不動産売却における減価償却とは?計算方法や経過年数ごとのシミュレーションを紹介

3.譲渡費を算出する

続いて譲渡費を算出します。譲渡費とは、不動産の売却に直接かかった費用です。具体的には、以下のような費用が譲渡費に該当します。

- 不動産会社に支払った仲介手数料(仲介で売却した場合)

- 印紙税

- 土地の測量費用

- 建物の解体費用

- 立退料

参考:「譲渡費用となるもの」(国税庁)

設備の修繕費や新居への引越し代などは、不動産売却に直接関係する費用ではないため譲渡費に該当しません。

なお、譲渡にかかった費用を証明できる領収書などの書類がない場合、譲渡費として計上できません。

▼関連記事

不動産売却の仲介手数料とは?計算方法や無料になるケースも解説

不動産売却時に経費になるものは?税金を安く抑えるための方法も解説

家の解体費用はいくらかかる?補助金や安く抑える方法も解説

4.短期譲渡所得額から特別控除額を差し引き税率をかける

譲渡価額から取得費と譲渡費を差し引き、短期譲渡所得額を算出します。短期譲渡所得額から特別控除額を差し引き、税率39.63%をかけた金額が納税額です。

一例として、以下の条件で不動産を売却した場合の譲渡所得税額をシミュレーションします。

- 譲渡価額:4,000万円

- 所有期間:3年

- 取得費:3,000万円

- 譲渡費:300万円

- 特例・特別控除の利用:なし

今回のケースの場合、短期譲渡所得額700万円が課税対象となります。

・4,000万円-(3,000万円+300万円)=700万円(短期譲渡所得額) ・700万円×39.63%=約277万円(譲渡所得税額) |

短期譲渡所得額700万円に税率39.63%がかかり、納める譲渡所得税額は約277万円となります。

特例や特別控除を適用できれば短期譲渡所得が0円になることもあり、納税の負担を抑えられます。

▼関連記事

不動産売却による確定申告の必要書類は?特例の適用を受ける際や相続の場合も解説

不動産売却後の確定申告が不要になるケースは?譲渡所得額がいくらなら税金がかからないかも解説

不動産の短期譲渡時に活用できる特例

不動産を所有期間5年以内に売却する場合、3,000万円特別控除の特例が利用できます。3,000万円特別控除の特例とは、マイホームを売却した際に譲渡所得額から最大3,000万円を控除できる制度です。

本特例の主な適用要件は、以下のとおりです。

- 自分が住んでいた家屋、もしくは住まなくなってから3年以内の家屋の売却である

- 駐車場や民泊などに活用をして利益を得ていない

- 譲渡するまでの過去3年間に、本特例および譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例などを利用していない

- 買主が親族ではない

参考:「マイホームを売ったときの特例」国税庁

特例を受ければ課税対象となる短期譲渡所得額が減るため、納税の負担を抑えられます。適用要件に該当するか確認しておきましょう。

▼関連記事

不動産売却にかかる費用は?負担を軽減できる特例も紹介

相続不動産の場合、短期譲渡に該当するのはいつまで?

相続不動産の場合、短期譲渡に該当するのは、被相続人が不動産を取得した日から5年以内に売却した場合です。不動産の所有期間は、相続人が不動産を相続した日ではなく、被相続人が不動産を取得した日が起算日となります。

たとえば、被相続人が4年前に取得した不動産を相続し、相続した日から3年後に売却する場合、所有期間は7年になるため長期譲渡所得の税率が適用されます。

被相続人の不動産取得日によって、長期譲渡所得に切り替わるタイミングが大きく異なります。相続した不動産を売却する際は、しっかりと確認しておきましょう。

不動産の短期譲渡を検討中ならTAQSIE(タクシエ)に相談!

譲渡所得は不動産の所有期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。短期譲渡所得と長期譲渡所得の適用税率は約2倍差があるため、納税額が大きく変わります。

不動産を売却する際は、税負担を軽減するために利用できる特例・特別控除を活用するとよいでしょう。

不動産の売却を検討している場合は、三菱地所グループが運営する不動産の買取・仲介担当者とのマッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。

大手不動産会社80社以上が推薦する700名以上の担当者の中から、売却予定の不動産があるエリアに精通した担当者を3名(買取のスピード売却コースは最大5名)紹介いたします。

また、担当者が買主を探す「なっとく提案売却コース(仲介)」と、早期売却を目指せる「スピード売却コース(買取)」のコースがあり、仲介・買取のどちらでもスムーズな売却を目指せます。チャットで気軽に担当者とやり取りでき、しつこい営業電話もありません。

無料の会員登録でチャットで気軽に不動産売却のプロに相談できるため、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」