不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、売却した翌年度の住民税が上がります。しかし、住民税がどのように計算されるのかを正しく理解していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、不動産売却で発生した住民税の計算方法について解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 不動産売却で発生した住民税の計算方法

- 住民税の節税に役立つ不動産売却時の特例

- 不動産売却で発生した住民税の納付方法・時期

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

不動産売却で利益が出たら住民税が上がる

不動産売却で譲渡所得が発生した場合、翌年度の住民税が上がります。譲渡所得に対して所得税・復興特別所得税・住民税が課せられるからです。

住民税は、前年の譲渡所得や給与所得などの総所得額をもとに算出されるため、譲渡所得がある年の翌年度に譲渡所得分の住民税が上乗せされます。

住民税の課税対象となる譲渡所得額は、不動産の売却価格から売却する物件の取得時にかかった費用と譲渡時にかかった費用、特別控除を差し引いた金額です。

譲渡所得額=売却価格ー(取得費+譲渡費)ー特別控除 |

参考:「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

譲渡所得額を正しく計算することで、課される住民税の金額を把握しやすくなります。

▼関連記事

不動産売却の取得費とは?調べ方や不明な場合の計算方法を解説

不動産売却時に経費になるものは?税金を安く抑えるための方法も解説

土地の売却でかかる税金とは?計算シミュレーションや確定申告が不要なケースも紹介

不動産売却で発生した住民税の計算方法

不動産売却により発生した住民税額は、譲渡所得に住民税の税率を掛けることで算出できます。

参考:「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

住民税の税率は、不動産の所有期間によって以下のように異なります。

不動産の所有期間 | 住民税の税率 |

|---|

5年超(長期譲渡所得) | 5% |

5年以下(短期譲渡所得) | 9% |

参考:「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

不動産の所有期間は、売却した年の1月1日現在で5年を経過しているかどうかで判断します。

たとえば、売却する不動産の所有期間が1月1日時点で7年だった場合は、住民税5%の税率が適用されます。譲渡所得額が100万円と仮定した場合、課される住民税は5万円(100万円×5%)です。

所有期間が5年を超えるかどうかで、納税額が大きく変わってくるため、不動産の所有期間も考慮して売却のタイミングを検討しましょう。

▼関連記事

不動産売却で生じる税金は?節税対策や確定申告が必要なケースも解説

不動産売却益とは?計算方式や確定申告の必要性をご紹介

家を売却するときの税金はいくら?売る際のシミュレーション例や節税対策を徹底解説

不動産売却で住民税が上がらないケース

不動産売却で以下に該当する場合、翌年度の住民税は上がりません。課税対象となる譲渡所得が発生しないからです。

- 不動産売却で損失(譲渡損失)が出た場合

- 特例を適用して譲渡所得額が0円になった場合

なお、特例を受けるには確定申告が必要なため、忘れずに手続きを行いましょう。

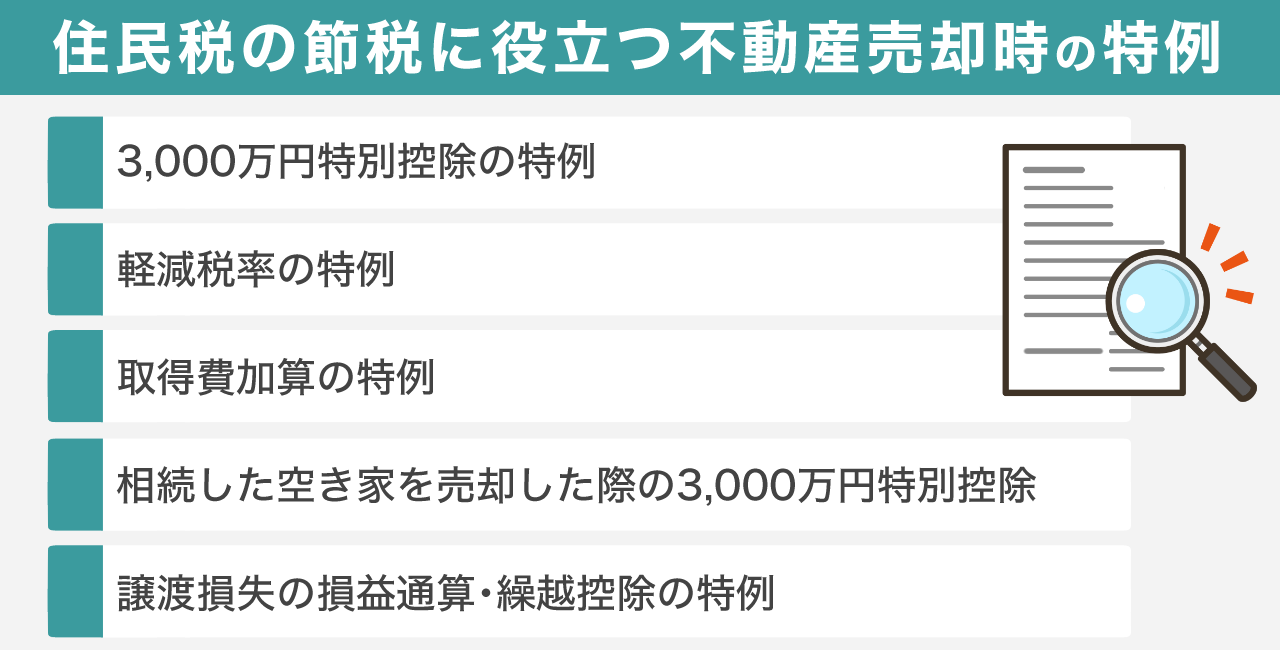

住民税の節税に役立つ不動産売却時の特例

住民税の節税に役立つ不動産売却の特例は、以下が挙げられます。

- 3,000万円特別控除の特例

- 軽減税率の特例

- 取得費加算の特例

- 相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除

- 譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

それぞれの特例について解説します。

▼関連記事

マンション売却でかかる税金は?税負担を軽減できる控除や計算シミュレーションを紹介

3,000万円特別控除の特例

3,000万円特別控除の特例とは、マイホームを売却した際に課税対象の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

本特例の主な適用要件は、以下のとおりです。

- 自分が住んでいる家屋、または居住しなくなってから3年以内の家屋の売却である

- 売却する年の前年と前々年に本特例やマイホームの買い替え特例などを受けていない

- 買主が親や配偶者、子どもなど特別な関係者ではない

参考:「マイホームを売ったときの特例」(国税庁)

控除額が大きく節税効果が高いため、適用要件を満たしているか確認しておきましょう。

軽減税率の特例

軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超えた不動産を売却した際、譲渡所得に軽減税率が適用される制度です。長期譲渡所得に対する通常の税率よりも低い税率が適用されるため、住民税額を抑えられます。

長期譲渡所得額に対する軽減税率は、以下のとおりです。

長期譲渡所得額 | 軽減税率 |

|---|

6,000万円以下 | 14.21% |

6,000万円超 | 20.315% |

参考:「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(国税庁)

たとえば、長期譲渡所得額が7,000万円の場合、6,000万円までは14.21%の軽減税率が適用され、残りの1,000万円は20.315%の税率となります。

本特例の主な適用要件は、以下のとおりです。

- 売却する不動産の所有期間が10年を超えている

- 売却するのは自分が住んでいる家屋、もしくは居住しなくなってから3年以内の家屋である

- 売却する年の前年と前々年に本特例を受けていない

- 買主が親や配偶者、子どもなど特別な関係者ではない

参考:「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(国税庁)

本特例は3,000万円の特別控除と併用できるため、住民税の高い節税効果が見込めます。

取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、相続や遺贈で取得した不動産を一定期間内に売却した場合、相続税額の一定額を取得費に加算できる制度です。

本特例を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

- 相続や遺贈により不動産を取得した者である

- 不動産の取得者が相続税を納付している

- 相続税の申告期限の翌日から3年以内に不動産を売却している

参考:「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(国税庁)

本特例は、3,000万円の特別控除と併用できます。

相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除とは、相続や遺贈で取得した被相続人の不動産を2027年12月31日までに売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

本特例を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

- 相続や遺贈により不動産を取得した相続人である

- 相続後から売却するまでに貸付や居住をしていない

- 売却時に一定の耐震基準を満たしている

- 相続後から3年を経過する年の12月31日までに売却する

- 売却価格が1億円以下である

参考:「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(国税庁)

なお、本特例は取得費加算の特例と併用できないため、どちらの特例を利用すれば住民税の節税効果が高いかを確認しておきましょう。

譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

譲渡損失・繰越控除の特例とは、マイホームの売却で譲渡損失が出た際に、損失額を他の所得と相殺(損益通算)できる制度です。

譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することで、課税対象となる譲渡所得額が減少するため、住民税の負担を抑えられます。損益通算しても控除できなかった損失額は、売却した翌年以降3年にわたり繰り返して控除できます。

本特例の主な適用要件は、以下のとおりです。

- 現在居住している、または住まなくなってから3年以内である

- 売却した年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年を超えている

- 償還期間10年以上の住宅ローンの残高がある

- 売却価格が住宅ローン残高を下回っている

参考:「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」(国税庁)

本特例は、3,000万円特別控除の特例や軽減税率の特例と併用できません。どの特例を適用すれば税負担を軽減できるのか判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

不動産売却後の住民税はふるさと納税の活用で軽減できる?

不動産を売却して譲渡所得が発生し、翌年度の住民税が上がった場合、増えた税負担がふるさと納税によって間接的に軽減されます。

ふるさと納税とは、自己負担額2,000円を差し引いた寄付額を住民税と所得税(復興特別所得税を含む)から控除できる制度です(※)。寄付をした自治体から返礼品を受け取れるため、返礼品分が実質的に住民税の負担軽減になります。

不動産売却によって税負担が増える分、寄付可能な額(≒受け取れる返礼品の量)も増えるため、積極的に活用したい制度です。

なお、ふるさと納税の寄付金は納税者の所得額や家族構成に応じて上限額が決められているため、総務省の「ふるさと納税のしくみ」で確認しておきましょう。

(※)「個人住民税」(総務省)

不動産売却で発生した住民税の納付方法・時期

不動産売却で発生した住民税の納付方法は、以下の2つです。

それぞれの納付方法・時期について解説します。

普通徴収

普通徴収とは、納税者本人が市区町村から送付される納税通知書に記載された住民税額を納付する方法です(※)。普通徴収による住民税の納付時期は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回です。

普通徴収による住民税の納付方法は、口座振替やコンビニ決済、スマホ決済などがあります。

(※)「個人住民税」(総務省)

特別徴収

特別徴収とは、企業が従業員の給与から住民税を天引きして市区町村に納める方法です(※1)。会社員や公務員などの給与所得者の場合、毎月の給与から自動的に住民税が差し引かれます。

給与以外に発生した所得にかかる住民税は、確定申告の際に普通徴収に切り替えることも可能です(※2)。

(※1)「個人住民税」(総務省)

(※2)「住民税の徴収方法の選択」(国税庁)

不動産売却で伴う住民税について理解し適切に納付しよう

不動産売却で譲渡所得が発生した場合は、売却した翌年度の住民税が上がります。住民税の負担を軽減したい場合は、特例を活用しましょう。特例を適用し課税対象となる譲渡所得額が減れば、税負担を抑えられます。

不動産売却に関して相談したい場合は、不動産の買取・仲介担当者とのマッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。大手不動産会社80社以上が推薦する700名以上の担当者の中から、お客様の希望に応じて3名(スピード売却コース(買取)は最大5名)を紹介いたします。

また、担当者が買主を探す「なっとく提案売却コース(仲介)」と、最短3日で買取価格が提示される「スピード売却コース(買取)」があり、仲介・買取のどちらでもスムーズな売却を目指せます。

無料の会員登録で、マッチングした担当者とチャットで気軽に相談できるので、ぜひご利用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む