不動産の売却で利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税額を計算する際は、不動産を取得する際にかかった費用を差し引く必要があります。過剰な納税を防ぐためには、何の費用が取得費に該当するのかを正しく把握しておくことが大切です。

取得費は、物件購入時の売買契約書や住宅ローン返済表などの書類で調べられますが、金額が不明な場合は、概算取得費を算出しなければなりません。

この記事では、取得費の調べ方について解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 取得費の調べ方

- 取得費の計算方法

- 取得費が不明な場合の計算方法

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

不動産売却の取得費とは

不動産売却の取得費とは、不動産を取得した際にかかった費用です。課税対象となる譲渡所得額を算出する際に用いられます。譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費)ー特別控除額 |

参考:「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

取得費が正しく計算されていないと、譲渡所得額が大きくなるため課税額が増えてしまいます。反対に、取得費に該当しない費用を含めて計算してしまうと過小申告になり、過少申告加算税が課される場合があります。

納税額を抑えるためには、取得費の種類を把握しておくことが大切です。

▼関連記事

不動産売却の方法とは?流れや必要書類、発生する税金を解説

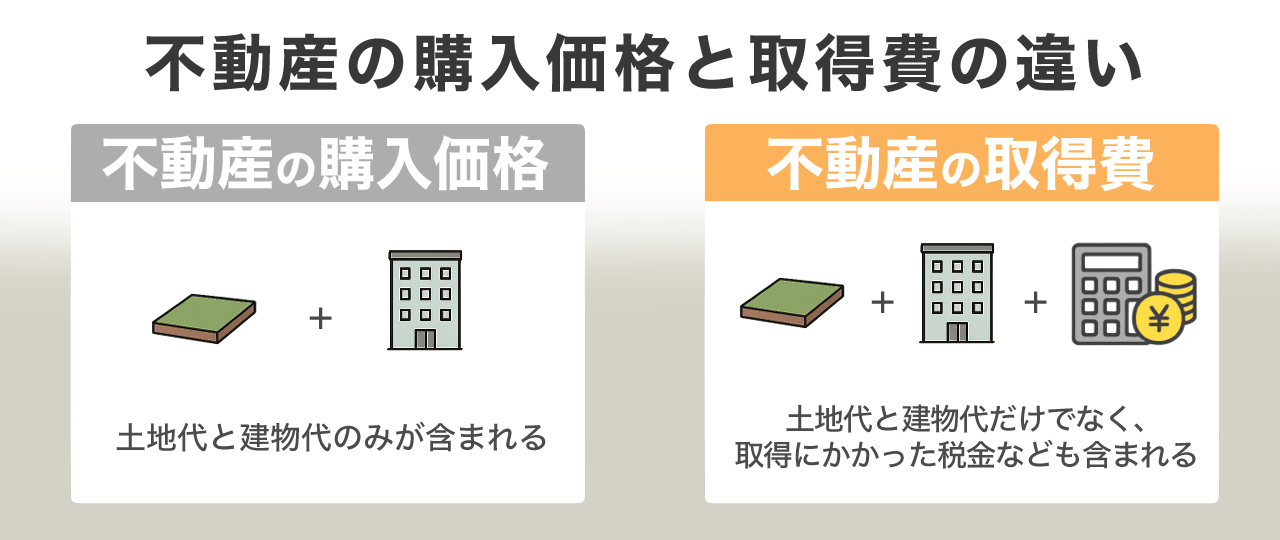

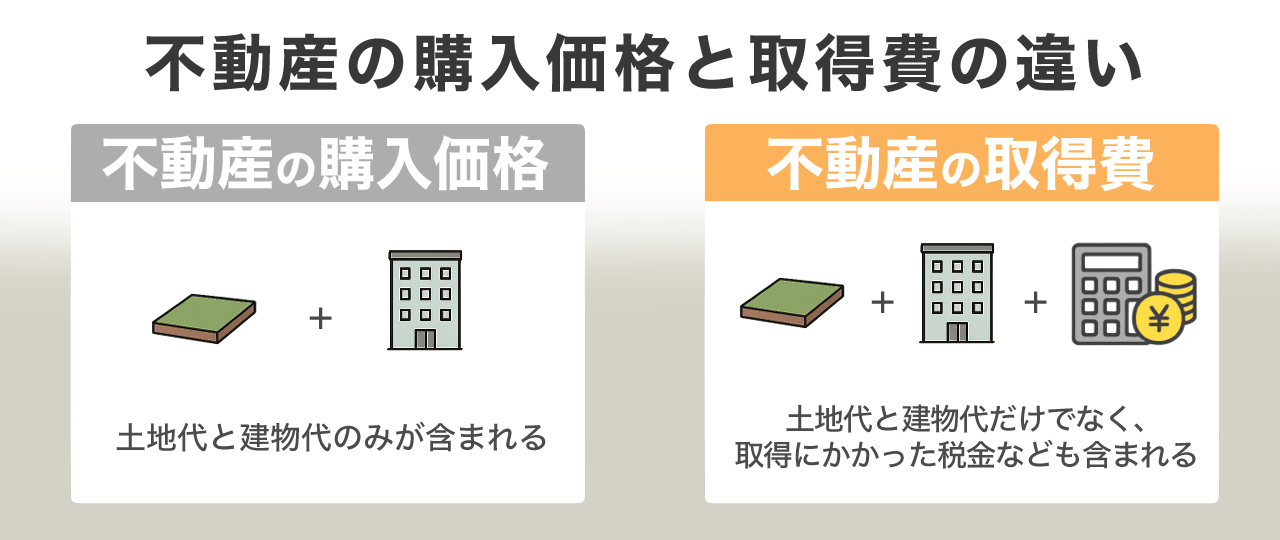

不動産の購入価格と取得費の違いは?

不動産の購入価格と取得費の違いは、含まれる費用項目や使用する場面です。具体的な違いは、以下のとおりです。

費用の種類 | 費用項目 | 使用する場面 |

|---|

不動産の購入価格 | ・土地代 ・建物代 | 住宅ローンの申込時 |

不動産の取得費 | ・土地代 ・建物代 ・不動産の取得にかかった手数料や税金 | 譲渡所得額の計算時 |

不動産の購入価格は、土地代と建物代のみが含まれた価格です。住宅ローンを申し込む際は、購入価格が記載されている書類の提出が求められます。

一方、不動産の取得費は、土地代と建物代だけでなく、不動産の取得に伴ってかかった手数料や税金なども含んだ価格を指します。譲渡所得を算出するには、正確な取得費を用いる必要があります。

不動産売却の取得費に含まれるもの

取得費に該当する費用は、以下のとおりです。

- 土地や建物の購入費用

- 建築費用

- 不動産会社に支払った仲介手数料

- 司法書士に登記を依頼した際の報酬料

- 登録免許税

- 不動産取得税

- 印紙税

- 設備費用

- リフォーム費用

- 立退料

- 造成費用

- 測量費用

- 訴訟費用

- 建物の取り壊しにかかった費用

- 土地や建物を使用するまでに発生した借入金の利子

参考:「取得費となるもの」(国税庁)

居住用不動産を取得した際は、登録免許税や不動産取得税などの税額も取得費に含めます。

また、不動産を取得した際にキッチンや浴槽などをリフォームした場合、そのリフォーム費用も取得費に含められます。ただし、建物の修繕や設備のメンテナンスにかかった費用は、不動産の取得と関わりがない費用とされるため、取得費として認められません。

▼関連記事

不動産売却の仲介手数料とは?計算方法や無料になるケースも解説

土地売買の仲介手数料は売主・買主のどちらが支払う?誰が何を負担するのかを解説

家の解体費用はいくらかかる?補助金や安く抑える方法も解説

不動産売却にかかる費用は?負担を軽減できる特例も紹介

相続・贈与された不動産の取得費に含まれるもの

相続や贈与による不動産の取得費は、被相続人もしくは贈与者が不動産を取得した際の購入価格や購入手数料などをもとに算出します(※1)。居住用として相続・贈与された不動産は、相続人や受贈者が支払った手数料・税金も取得費として計上可能です。

相続や贈与によって取得した不動産を一定期間内に売却した際は、相続税の一部を取得費に加算できます(※2)。なお、相続税を取得費に加算するには、以下の条件を満たさなければなりません。

- 相続や遺贈により不動産を取得した

- 不動産の取得者に相続税が課税されている

- 相続開始後の翌日から相続税の申告期限の翌日以降、3年が経過するまでに不動産を譲渡している

(※1)「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」(国税庁)

(※2)「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(国税庁)

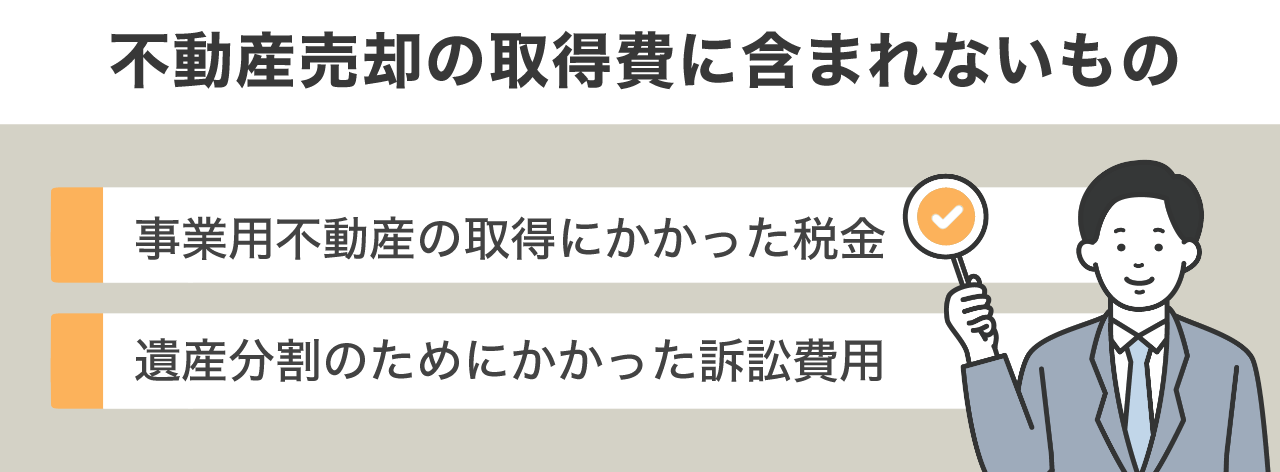

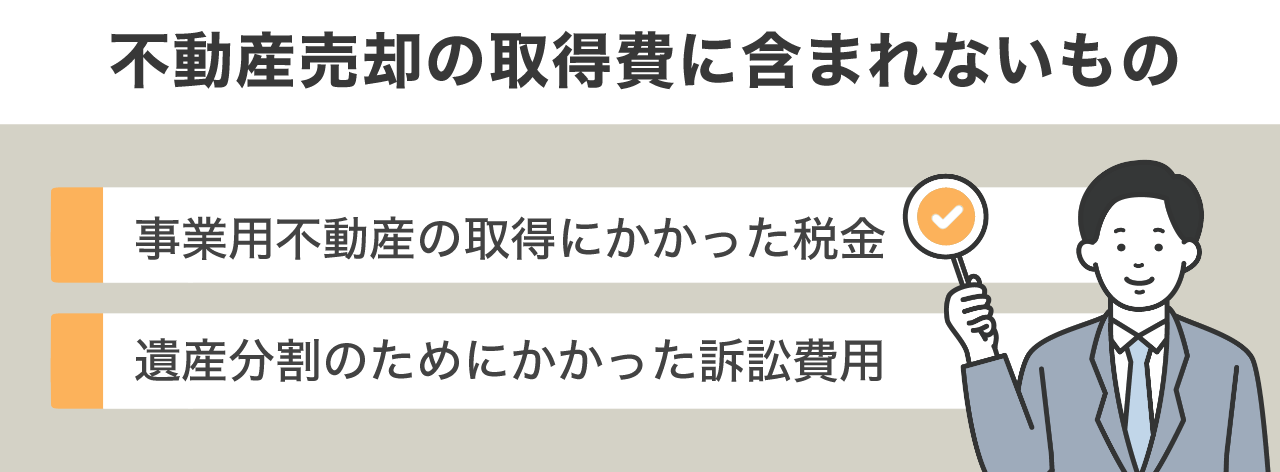

不動産売却の取得費に含まれないもの

不動産売却の取得費に含まれないものは、以下の費用です。

- 事業用不動産の取得にかかった税金

- 遺産分割のためにかかった訴訟費用

参考:「取得費となるもの」(国税庁)

事業用不動産を取得した際にかかる税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)は、必要経費として計上するため取得費に含みません。

また、相続した土地を遺産分割するためにかかった弁護士費用や手数料なども、不動産の取得に直接関わりがないと判断され、取得費に含まないとされています。

不動産売却における取得費の調べ方

取得費は、不動産を購入した際の売買契約書や住宅ローンの契約書などから調べられます。各資料で確認できる費用項目は、以下のとおりです。

書類名 | 確認できる費用項目 |

|---|

売買契約書 | ・土地や建物の購入代金 ・不動産会社に支払った仲介手数料 |

住宅ローン契約書・返済予定表 | ・土地や建物の購入価格 ・借入額 ・金利 ・返済日 |

不動産取得税の通知書兼領収書 | ・不動産取得税 |

登録免許税の納付証明書 | ・登録免許税 |

不動産会社を通さず、自らで建物のリフォームや土地の測量などを業者に依頼した際は、契約書や領収書などから不動産の取得費を確認しましょう。

各種手数料を銀行振込した場合は、振込明細書が領収書の代わりとして認められます。また、通帳の記帳内容も、領収書の代わりとして支払いの事実を証明できます。

不動産売却における取得費の計算方法

土地と建物の取得にかかった費用は、それぞれ計算方法が異なります。適切に計算できるよう、それぞれの計算方法について解説します。

土地の取得費の計算方法

土地は減価償却資産ではないため、購入価格や取得にかかった諸費用の合計を取得費とします(※)。土地の取得費の計算方法は、以下のとおりです。

土地の取得費=土地の購入価格+取得にかかった手数料や税金 |

参考:「建物の取得費の計算」(国税庁)

(※)「減価償却のあらまし」(国税庁)

建物の取得費の計算方法

建物の取得費は、事業用・居住用それぞれの減価償却費相当額を用いて算出します。一般的に建物は年数の経過により価値が減少するからです。建物の取得費の計算方法は、以下のとおりです。

参考:「建物の取得費の計算」(国税庁)

事業用の減価償却費は、毎年同じ金額を償却する「定額法」と、未償却の残高に一定の償却率をかける「償却率」を用いて算出します。

減価償却費の計算方法 | 計算式 |

|---|

定額法 | 業務用建物の減価償却費相当額=建物の取得費×定額法の償却率(1÷耐用年数) |

定率法 | 業務用建物の減価償却費相当額=未償却の残高×定率法の償却率 |

参考:「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」(国税庁)

定率法を採用する場合は、税務署への届出が必要です。定率法を選択しない場合は、自動的に定額法で計算されます。

居住用の減価償却費は、以下の計算式で求められます。

居住用建物の減価償却費相当額=建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数 |

参考:「建物の取得費の計算」(国税庁)

居住用建物の償却率は、建物の構造によって以下のように異なります。

建物の構造 | 耐用年数 | 償却率 |

|---|

・木造 ・合成樹脂造 | 33年 | 0.031 |

・木骨モルタル造 | 30年 | 0.034 |

・れんが造 ・石造 ・ブロック造 | 57年 | 0.018 |

・鉄骨鉄筋コンクリート造 ・鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 |

・金属造で骨格材の肉厚4mmを超えるもの | 51年 | 0.020 |

・金属造で骨格材の肉厚3mm超4mm以下のもの | 40年 | 0.025 |

・金属造で骨格材の肉厚3mm以下のもの | 28年 | 0.036 |

参考:「減価償却費の計算について」(国税庁)

建物の経過年数が1年に満たない場合は、6ヶ月以上を1年とみなし、6ヶ月未満は切り捨てて算出します。たとえば、建物の経過年数が3年7ヶ月だった場合、建物の経過年数を4年として計算します。

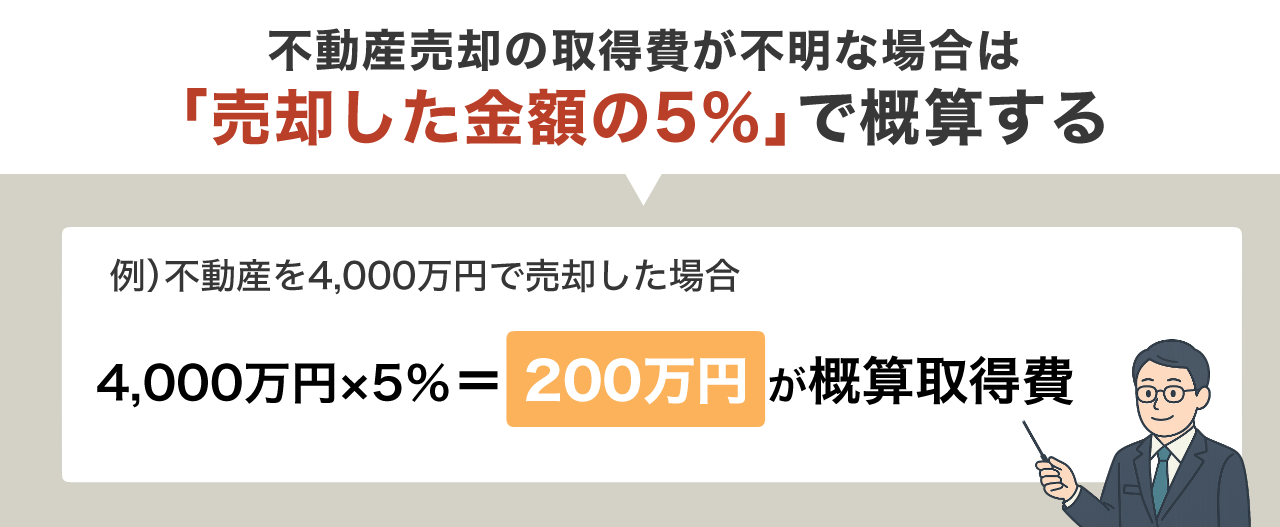

不動産売却の取得費が不明な場合の計算方法

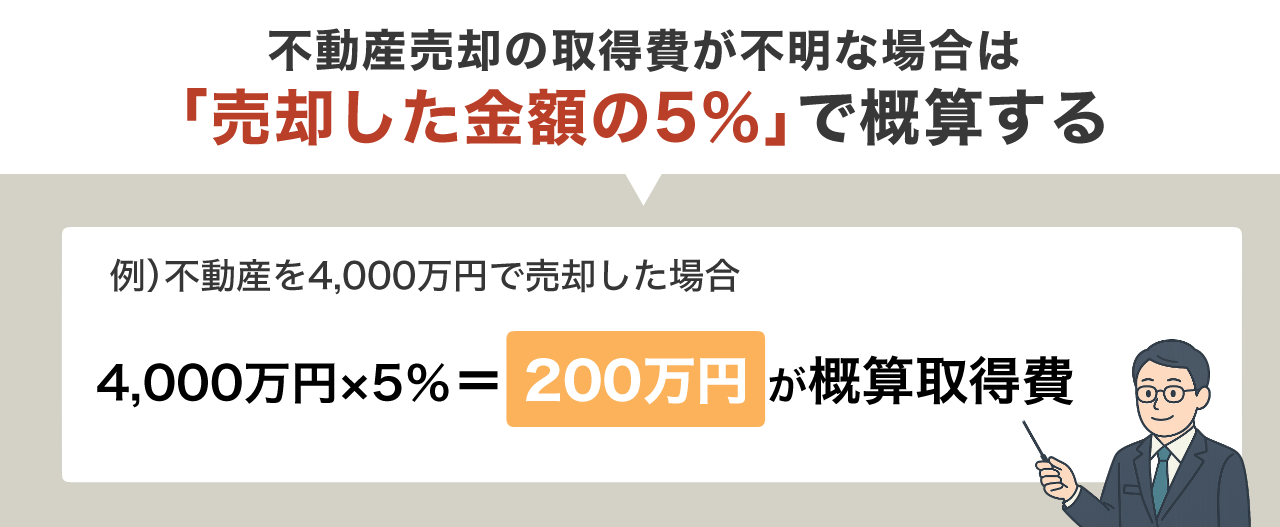

取得費が不明・判断できない場合は、不動産を売却した金額の5%を概算取得費にできます(※)。たとえば不動産を4,000万円で売却した場合、概算取得費は200万円(4,000万円×5%)です。

ただし、概算取得費は実際の取得費よりも低く算出されることが多いため、本来納めるべき譲渡所得額よりも大きくなる可能性があります。

納税の負担を軽減するためには、不動産を購入した際の売買契約書や住宅ローン契約書などを確認し、正しく取得費を算出することが大切です。自分で取得費を調査・算出できない場合は、税理士に相談するとよいでしょう。

(※)「取得費が分からないとき」(国税庁)

不動産の取得費が不明な場合は専門家に相談しよう

取得費は、不動産の課税対象となる譲渡所得額を算出する際に欠かせない費用です。取得費は売買契約書や住宅ローンの契約書で確認できます。

取得費が不明な場合は、不動産の売却価格から概算取得費を算出します。ただし、概算取得費を用いた場合は、譲渡所得額が大きくなる可能性があるため、専門家に相談するのがおすすめです。

取得費を含む不動産売却に関する相談をしたい場合は、不動産の買取・仲介担当者とのマッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。大手不動産会社80社以上の中から厳選された担当者を3名(買取のスピード売却コースは最大5名)紹介いたします。

無料の会員登録でマッチングした担当者とチャットで気軽に相談できるので、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」