マンション売却はスムーズに進むこともあれば、失敗してしまうこともあります。マンション売却では査定依頼や媒介契約の締結など多くのステップを踏む必要があるため、どこでどのような失敗が考えられるのかをあらかじめ把握し対策しておくことが大切です。

この記事では、マンション売却でよくある20の失敗を、売却の流れに沿ってご紹介します。失敗を防ぐためのポイントや注意点も解説しますので、対策を講じてマンション売却の成功を目指しましょう。

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

マンション売却の流れを確認

マンション売却における失敗は、売却に至る流れのさまざまな場面で発生します。まずは、マンション売却の全体の流れを把握しておきましょう。

| STEP1.マンションの相場をチェックする |

2週間〜 |

| STEP2.不動産会社にマンションの査定を依頼する |

2週間〜1カ月程度 |

| STEP3.マンションの売却を依頼する不動産会社を選ぶ |

| STEP4.不動産会社と媒介契約を結ぶ |

| STEP5.マンションの売却活動を始める |

1カ月〜6カ月程度 |

| STEP6.マンションの買主と売買契約を締結する |

| STEP7.決済してマンションを引き渡す |

1カ月程度 |

| STEP8.マンション売却で利益が出た場合は確定申告する |

翌年 |

このようにマンション売却は、相場の調査から売却後の確定申告まで、8つのステップを経て進行します。次から、各ステップで起こり得る失敗と、それを未然に防ぐために注意すべきポイントを解説します。

マンション売却の一連の流れについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

マンション売却の流れは?かかる期間や注意点、売れない場合の対策も解説

STEP1. 売却相場チェック時によくある失敗

マンション売却に際しては、まずは自分で相場価格を調べることから始めます。ここでは相場チェック時によくある失敗を解説します。

マンション売却の注意点は?相場やかかる税金、失敗事例も紹介

マンションが売れない!10の理由と対策|どうしても売却できない場合の対処法を解説

失敗1. 相場価格を調べなかった

マンション売却の初めの失敗は、相場価格を調べずに売却を進めることです。

不動産会社の査定を受ける際、自分で相場調査を行うことは必須ではありませんが、相場を把握しておかないと査定価格が適切かどうか判断できません。

残念ながら、契約を獲得するために相場よりも高い査定価格を提示する不動産会社も存在します。相場を把握していれば、「何かおかしい」と感じて疑問をぶつけることができるでしょう。

マンションは集合住宅で、類似物件の取引事例が多く存在します。相場調査は比較的容易なので、ぜひ調べてみましょう。

マンションの売却相場の調べ方は、こちらの記事をご覧ください。

マンションの売却相場はいくら?首都圏の相場や築年数別の市況、自分で調べる方法を解説

失敗2. 住宅ローンの残高を調べなかった

住宅ローンが残っているマンションは、売却する際に残債を一括返済し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権とは、住宅ローンを融資した金融機関が、万一返済が滞ったときにマンションを競売などで売却して資金を回収するために、担保とする権利のことです。

そのため住宅ローンが残ったマンションの売却に際しては、残債の額を正確に調べ、手持ちの現金や売却金額で一括返済できるかどうかを確認しなければなりません。「多分このくらいだろう」と曖昧な数字で進めてしまうと、一括返済するに至らず売却が頓挫することにもなりかねないため気を付けましょう。

住宅ローンが残ったマンションの売却について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

ローン残債があるマンションは売却できる?見極め方や売却の流れ、注意点を解説

STEP2. マンションの査定依頼時によくある失敗

続いて、マンションの査定を依頼するときによくある失敗をご紹介します。

失敗3. 1社にしか査定を依頼しなかった

1社でしかマンションの査定を受けなかったところ、同じ物件内の似たような部屋がもっと高い価格で売れたとあとでわかって悔しい思いをした、というのもよく聞く失敗です。

マンション売却に際しては、不動産会社から3カ月程度で売れると見込まれる金額を提示してもらう査定を受け、売却金額を決めるのが一般的です。しかし査定額の出し方は法律で決まっているものではないため、出される査定額は不動産会社によって異なります。査定を出す早さや説明の丁寧さなども、会社によって違うでしょう。

そのため査定は複数社に依頼し、査定額や対応などを比較したうえで、売却を任せる会社を選ぶことが大切なのです。

失敗4. マンションを得意としていない不動産会社に査定を依頼した

マンション売却の際に、戸建てや土地を専門とする不動産会社に査定を依頼すると、適切な査定額が得られず時間が無駄になることがあります。

物件の「訪問査定」を受ける際、結果が出るまで通常1週間ほどかかります。場合によっては、査定結果が2週間以上待たされることもあります。適切な査定が受けられなかった場合、別の不動産会社に再度査定を依頼する必要があり、売却が遅れてしまいます。

それぞれの不動産会社には得意分野があるため、時間を無駄にしないよう、最初からマンション売却に強い会社に査定を依頼しましょう。

マンション売却査定の種類は?おすすめの不動産会社や依頼時の注意点も解説

マンションのAI査定とは?利用のメリットや精度が高い相場を知る注意点

マンション買取一括査定サイトのメリット・デメリットは?起こりうるトラブルや注意点も紹介

失敗5. 不具合があることを伝えなかった

査定額が低くなるのを恐れて不具合を伝えずにいたら、売却後に買主から契約不適合責任を問われてトラブルになった、というケースもあります。

契約不適合責任とは、契約書に記載された内容通りの目的物を引き渡す、売主が買主に対して負う責任のことです。例えばマンションのサッシから雨漏りするのを知っていたのに黙っていた場合、購入後に買主から指摘され、契約解除や損害賠償を請求される可能性があります。

購入後の買主とのトラブルを防ぐためには、把握している不具合はもちろん気になる点もすべて査定時に正直に伝え、契約書類に明記してもらうことが重要です。

失敗6. 査定を依頼するのが遅かった

査定を依頼するのが遅くなってしまった結果、売却までの期間が短くなり売り急ぎ、値下げして売らざるを得なかったというのもよくある失敗です。

マンションの売却には、レインズ(不動産取引の情報交換システム)への登録から成約までに3カ月程度かかるのが一般的です。しかしこれはあくまで平均であり、また査定期間や決済までの期間は含まれていません。

売却期間に余裕があるなら問題ありませんが、「〇月までに売りたい」など期限がある場合は、半年ほどの余裕を持って査定を依頼することが大切です。

【2024年版】マンションの売り時はいつ?高く売れるタイミングを解説

STEP3. 不動産会社を選ぶときによくある失敗

不動産会社を選ぶ際には、慎重に検討することが大切です。しかし、場合によっては、情報不足や焦りなどによって、誤った判断をしてしまうことがあります。以下に、よくある失敗について詳しく説明します。

失敗7. 査定価格だけで不動産会社を選んだ

「査定価格がもっとも高い不動産会社に売却を依頼したけれど、その価格で売れずに値下げすることになってしまった」というケースがあります。しかし、査定価格はあくまで「3カ月程度で売れると考えられる見込み価格」であり、その価格での売却が確約されるものではありません。また、不動産会社の中には、媒介契約を結びたいがために高めの査定額を出すところもありますので、注意が必要です。

不動産会社を選ぶ際には、査定価格だけではなく、その会社がマンション売却を得意としているか、過去の取引実績はどの程度あるかなども調べ、慎重に選ぶことが大切です。

失敗8. 仲介担当者がどんな人か調べなかった

不動産会社は見極めたつもりでも、仲介担当者が新人だった、相性が良くない担当者にあたったなどで、希望通りの売却を実現できない場合もあります。

媒介契約を結ぶ相手は不動産会社ですが、実際に売却の戦略を立てたり、販売活動をおこなったりするのは仲介担当者という個人です。そのため実力のある担当者を見極めて依頼することがとても重要になります。

しかし不動産一括査定サイトなどでは、不動産会社は選べても担当者を選ぶのは難しいのが実情です。そのため担当者の実力を重視して不動産会社を選びたいときには、「仲介担当者マッチングサービス」を活用するのがおすすめです。

担当者の実績を確認したうえで契約し、相談から成約まで同じ人に一貫してサポートを受けられるので、利用を検討してみるとよいでしょう。

STEP4. 不動産会社と媒介契約を結ぶときによくある失敗

不動産会社と媒介契約を結ぶ際には、慎重に手続きを進めることが重要です。以下に、よくある失敗について説明します。

失敗9. 媒介契約の種類を把握していなかった

媒介契約の種類を把握しておらず、すすめられるがまま専属専任媒介契約を締結してしまい、自分が見つけた買主と直接契約を結べなかった、というケースもあります。

不動産会社との媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約があり、それぞれ特徴が異なります。

|

一般媒介契約 |

専任媒介契約 |

専属専任媒介契約 |

| 契約できる会社数 |

複数社 |

1社のみ |

| 販売活動の報告義務 |

なし |

2週間に1回以上 |

1週間に1回以上 |

| レインズ*への登録義務 |

なし |

売買契約締結後

7営業日以内 |

売買契約締結後

5営業日以内 |

| 自分で見つけた買主との直接契約 |

OK |

NG |

*レインズ:国土交通省に指定された不動産流通機構が運営する物件情報を交換するコンピュータネットワークのこと

一般的に、人気の高いエリアにあって需要があるマンションを売却する場合は、複数の不動産会社と媒介契約を結び、広く購入希望者を募る一般媒介契約を選ぶことが一般的です。一方、売却が難しい場合や、信頼できる1社とじっくり売却に取り組みたい場合は、専任系を選ぶ傾向があります。専任系でも、自分で買主を見つけて直接契約する可能性がある場合は、専任媒介契約を選ぶことが無難です。

不動産会社と媒介契約を結ぶ際には、契約の種類や特徴をよく理解した上で、売却したいマンションの需要やどのように売却に取り組みたいかも考慮して、契約方法を選ぶことが重要です。

STEP5. マンションの売却活動時によくある失敗

不動産会社と媒介契約を結んだ後は、会社のウェブサイトやポータルサイトに物件情報を掲載し、チラシ配布やポスティングなどの売却活動が開始されます。しかし、売却活動中によくある失敗がありますので、以下に紹介します。

失敗10. 相場を考慮せず売り出し価格を決めた

「できるだけ高く売りたい」と考えて相場よりも高い価格で売り出してみたけれども、まったく問い合わせがない、というのもよくある失敗です。

一般的に、不動産会社が査定額を出し、その額をもとに売り出し価格を決めることが多いですが、最終的に決めるのは売主です。売主には、「新しいマンションの購入資金にしたい」、「リフォーム代金を取り戻したい」といった様々な事情があるため、相場よりも高く売り出すこともあります。

しかし、類似物件と比較して特別な魅力がないにもかかわらず相場よりも高い価格で売り出した場合、買い手が見つからなくなってしまうことがあります。市場相場からかけ離れた価格で売り出すことはできるだけ避け、不動産会社の担当者と相談して適切な値付けを行うようにしましょう。

失敗11. 内覧対応を軽視した

購入希望者が現れて実際に物件を見に来る内覧がおこなわれたものの、対応がまずくて購入申し込みに結びつかなかった、という失敗も多くみられます。

よくあるのは、掃除がされていない、荷物が片付いていないなどで「ここに住みたい」と思ってもらえなかったケースです。住みながらの売却であっても、不用品は早めに処分し広く見せる、内覧当日は入念に掃除するなど、少しでも好印象を持ってもらうための努力が必要です。

また、質問されていないのにあれこれ話すぎて「売り急いでいるのでは」と警戒されてしまうケースもあります。基本的に内覧対応は不動産会社の担当者がおこないますが、売主の立ち会いを求められることも少なくありません。当日どのような対応をするとよいのかは、担当者と事前に打ち合わせておくと安心です。

失敗12. 値下げ交渉への対応を考えていなかった

マンション売却では、買い手から値下げ交渉されることがよくあります。しかし、値下げ交渉に対する対応策を考えていなかったり、決断に時間がかかってしまったりして、タイミングを逃してしまうことがあります。

そのため、あらかじめ最低売却金額を決めておくことをおすすめします。特に相続物件などで、所有者が複数いる場合には、売却の代表者が独断で値下げ交渉にOKしてしまうとトラブルになる可能性が高くなるため、注意が必要です。例えば、「〇千万円までならOKしてもよい。それ以下なら全員で話し合う」と決めておくと、スムーズに交渉を進められます。

相続したマンションの売却について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

相続した不動産を売却するメリットは?流れや注意点、節税対策まで解説

失敗13. 売却活動を不動産会社に任せっきりにしていた

不動産会社に売却活動を任せっきりにしていたら、熱心に取り組んでもらえていないことが分かったという失敗もあります。

基本的に売却活動は不動産会社がおこないますが、売却にかかる労力と比較して得られる仲介手数料が少ないと判断されると、熱心に取り組んでもらえない恐れがあります。不動産会社にとっては仲介手数料が収入源となるので、どうしても利益が大きな物件を優先しがちであるためです。

とくに複数社と媒介契約を結ぶ一般媒介契約を結んでいる場合は、不動産会社には活動内容を報告する義務がないため、活動の内容が見えにくくなります。不動産会社がどのような活動をおこなっているかを売主側から継続的に確認し、担当者と積極的にコミュニケーションをとることが大切です。

STEP6. 売買契約を結ぶときによくある失敗

買主が決まると、売買契約を締結します。ここでは売買契約締結時によくある失敗を確認しておきましょう。

失敗14. 契約内容をよく理解しないまま署名・押印した

売買契約締結時によくある失敗の一つが、売買契約書の内容をよく確認・理解せずに署名・押印してしまい、買主に不利な条件が含まれていたことが後から分かるというものです。

一般的には、契約日までに売買契約書のコピーが渡され、あらかじめ確認できます。しかし、忙しくて確認する時間がなかったり、読んでもよく理解できなかった場合に、そのまま署名・押印してしまうと、後でトラブルになる可能性があります。

売買契約書の内容は契約日当日までに十分に熟読し、不明点は必ず担当者に説明を求めて理解した上で、契約締結に臨むようにしましょう。

マンション売却の買取と仲介の違いは?特徴・向いている物件を比較

失敗15. 受け取った手付金をすべて使ってしまった

契約が解除になり買主に手付金を返すことになったけれども、受け取った手付金をすべて使ってしまって返せずトラブルになった、というケースもあります。

売買契約を結ぶときには、買主から売却金額の5〜10%程度の金額を手付金として受け取るのが一般的です。しかし不動産売買の契約においては、買主が住宅ローンの審査に落ちた場合には無条件で売買契約を解除できるとする「住宅ローン特約」が設けられていることがほとんどです。そのため受け取った手付金を使ってしまうと、買主が住宅ローンの審査に通らず契約解除になったときに、預貯金から捻出しなければならなくなってしまいます。

さらに売主側から契約解除する場合は、手付倍返しが基本です。何らかの事情で契約解除を申し出ることになった場合、手付金を使い込んでいると資金を用意するのがより大変になるでしょう。売買契約時に受け取った手付金は、できるだけ決済・引き渡しまで手を付けないのが無難です。

STEP7.決済・引き渡しまでによくある失敗

売買契約を締結したあとは、買主の住宅ローンの審査が終わるのを待ち、決済・引き渡しがおこなわれます。ここでは売買契約締結後から、決済・引き渡し時までによくある失敗をご紹介します。

失敗16. 買主の住宅ローンの審査が通らなかった

売買契約を締結し、ようやく売却が決まったとホッとしていたのに、買主の住宅ローンの審査が通らず契約解除になった…というのもよくある話です。

失敗15. 受け取った手付金をすべて使ってしまったでもお伝えしたように、買主の住宅ローンの審査が通らなかった場合には、住宅ローン特約が付されていれば無条件で解除できるとされています。そのため買主が住宅ローンの審査に落ちてしまうと、手付金を全額返してまた新たに売却活動を始めなければなりません。

住宅ローン特約による契約解除のリスクを減らすには、住宅ローンの仮審査に通った人とのみ売買契約を締結すると決めておくのが有効なので、あらかじめ担当者に伝えておくとよいでしょう。

失敗17. 抵当権抹消の手続きをするのが遅かった

決済日に抵当権抹消の手続きが必要だったにもかかわらず、金融機関への相談が遅くなってしまい、準備が間に合わなくて決済日を延期することになったという失敗があります。

売却する不動産に住宅ローンが残っている場合、抵当権を抹消しなければ決済引き渡しをおこなえません。そのため、融資を受けている金融機関に事前に伝え、準備を進めてもらう必要があります。ただし、金融機関によっては手続きに2週間以上かかる場合もあるため、早めの手続きが必要です。

売買契約を締結したら速やかに金融機関に連絡し、抵当権抹消の準備を依頼しましょう。決済日までに必要な手続きが完了していない場合には、決済日を延期しなければならなくなることがあるため、早めに対応することが重要です。

失敗18. 引き渡し日までに新居が見つからなかった

売り買い同時進行での住み替えを前提にマンションを売却したが、引き渡し日までに新居を見つけられず、仮住まいが必要になり出費がかさんだというケースがよくあります。

売り買い同時進行とは、マンションの売却代金を新居購入の費用に充てるために、マンションの売却と新居の購入を同時に進める方法です。売り買い同時進行では、マンションの売却が決まってから、決済日までに新居を見つけて購入契約をし、売りと買いの決済日を合わせなければなりません。そのため、緻密なスケジュール管理が必要です。

売り買い同時進行は、売りと買いの両方を同じ不動産会社に依頼すると成功しやすいため、検討してみることをおすすめします。また、新居を見つけられなかった場合に備えて、仮住まいに必要な出費も考慮し、事前に十分に費用の見積もりをしておくことが大切です。

マンション買い替え完全ガイド|費用やローン、メリット・デメリット、成功ポイントを解説

STEP8. 確定申告するときによくある失敗

マンションを売却して利益が出た場合には、売却の翌年に確定申告が必要です。ここでは確定申告に際してよくある失敗をご紹介します。

失敗19. 確定申告が必要だと知らなかった

マンションを売却し、譲渡所得として利益が出たにもかかわらず、確定申告が必要であることを知らずに放置していたため、税務署から「お尋ね」が来てしまったという失敗がよくあります。

「お尋ね」とは、不動産売却した人に対し、譲渡所得税の申告を忘れていないかを確認するために税務署が出す手紙です。譲渡所得が発生しなかった場合には、その旨を記載して返送すれば問題ありません。しかし、譲渡所得が発生していたのにもかかわらず確定申告をしていなかった場合、脱税と判断され、無申告加算税が加算される可能性があるため、注意が必要です。また、確定申告を忘れないように、売却時には税金のこともきちんと把握しておくことが大切です。

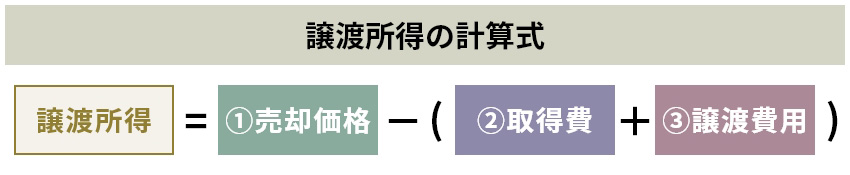

マンション売却で譲渡所得が出たかどうかは、以下の計算式で確認します。

①売却価格:売買契約書に記載されている売却価格

②取得費:売却した不動産を取得するためにかかった費用(建築費や購入費、仲介手数料、リフォーム費用など)から、減価償却費(経年にともなう価値の減少分)を差し引いた額

③譲渡費用:売却するためにかかった費用(仲介手数料など)

上記で計算した結果、プラスにならなければ基本的には確定申告は不要です。結果がプラスになった場合には、売却の翌年に確定申告するようにしてください。

失敗20. 控除の特例などを利用しなかった

マンション売却で譲渡所得が発生したため、確定申告をしたが、控除の特例があることを知らずに損をしてしまったというケースがあります。

たとえば、マイホームとしていたマンションを売却する場合、一定の条件を満たして「3000万円特別控除の特例」が適用されると、譲渡所得から3000万円までが控除され、譲渡所得税が発生しません。この特例は大きな節税効果がありますが、書類を添えて確定申告する必要があります。

また、10年以上所有していた居住用マンションの売却では、低い譲渡所得税率が適用される「10年超所有軽減税率の特例」など、複数の特例があります。マンション売却で利益が出た場合は、適用される特例があるかを調べ、確実に利用するようにしましょう。

マンション売却で利益を出すには?儲かったときの税金対策も解説

マンション売却で失敗しないためのポイントと注意点

マンション売却に際しては、一連の流れのなかでさまざまな失敗が考えられることがわかりました。ここでは失敗を防ぐためのポイントと注意点をご紹介します。

仲介担当者選びに注力する

不動産売却には、戸建て、マンション、土地などそれぞれ留意すべき点があります。特にマンション売却においては、そのエリアでマンションの売買に熟練した仲介担当者に依頼することが、失敗を防ぐために最も重要なポイントとなります。

しかしながら、担当者の選択は容易ではなく、大手不動産会社であっても必ずしもマンション売却が得意な担当者が担当しているわけではありません。このため、実績や人柄を重視して不動産会社を選びたい場合は、仲介担当者マッチングサービスを利用することがおすすめです。

例えば 三菱地所グループが運営するTAQSIE(タクシエ)なら、マンションの情報を登録すると、物件があるエリアで実績が豊富な仲介担当者とマッチングしてもらえます。

売主は担当者のプロフィールや実績、買い手情報などを見比べたうえで相談相手を選べるので効率的です。チャットでコミュニケーションをとりながら、最終的に売却を依頼する担当者を選べるので、ぜひ利用をご検討ください。

かかる費用やお金の流れを把握しておく

マンション売却では、売却代金は手付金と残代金の2回に分けて受け取ります。一方売却に際して出ていく費用もあるので、どのタイミングでどのような費用が発生するか、流れを把握しておくことが重要です。

マンション売却に際し、入ってくるお金と出ていくお金とタイミングは以下の通りです。

| タイミング |

入ってくるお金 |

出ていくお金 |

| 売買契約時 |

手付金(売却金額の5〜10%) |

仲介手数料の半額

印紙税 |

| 決済・引き渡し時 |

残代金 |

仲介手数料の半額

司法書士報酬・登録免許税(抵当権抹消登記をする場合) |

売却代金がそのまま手残りになると考えていると、資金計画が狂ってしまうかもしれないため注意が必要です。出て行く費用として、売却代金の5%程度を見積もっておくとよいでしょう。

マンション売却時にかかる仲介手数料・費用の相場はいくら?無料にできる?シミュレーション例も紹介

まとめ

マンション売却では、さまざまな失敗が起こりうるため、事前に把握し対策を立てることが重要です。

スムーズな売却のためには、実績と経験豊富な担当者を選ぶことが大切です。適切な担当者を見つけるには、仲介担当者マッチングサービスを利用しましょう。

例えば、三菱地所グループのタクシエでは、物件エリアで実績と経験が豊富な担当者とマッチングできます。ぜひ、サービスの利用を検討してください。

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む