不動産を所有していると毎年、固定資産税が課されます。課税の仕組みや税額の決まり方などに疑問をもっている方もいるのではないでしょうか。固定資産税には軽減措置があり、特定の要件を満たすことで税負担が軽減されます。

この記事では、固定資産税の課税の仕組みなどの基礎知識を解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 固定資産税の仕組みと課税対象

- 固定資産税の計算方法

- 固定資産税の負担を減らす方法

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

固定資産税とは?わかりやすく解説

固定資産税とは、土地や建物などの不動産の所有者に対して、市区町村が毎年課税する税金です。毎年1月1日時点で不動産を所有している場合は、居住の有無を問わず納税義務があります。固定資産税の課税対象は、主に以下の3種類です。

- 家屋(住宅や店舗など)

- 土地(宅地や農地など)

- 償却資産(事業用設備など)

固定資産税は、所有する不動産の所在地ごとに課税されるため、複数地域に不動産がある場合、それぞれの市区町村に納付が必要です。

固定資産税と都市計画税の違い

固定資産税と都市計画税の違いは、課税対象や税率、課税目的などです。具体的な違いは、以下のとおりです。

税制 | 固定資産税 | 都市計画税 |

|---|

課税対象 | 全国の土地・家屋・償却資産 | 市街化区域内の土地・家屋 |

税率 | 標準税率1.4% | 上限税率0.3%(自治体が設定) |

課税目的 | 自治体の一般財源 | 都市計画事業や土地区画整理事業の財源 |

参考:「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(東京都主税局)

固定資産税の標準税率は1.4%です。一方、都市計画税の税率は、上限が0.3%と定められています。自治体ごとに税率が異なり、0.1%や0.2%に設定している地域もあります。

また、固定資産税の課税対象は、全国すべての土地・家屋・償却資産です。それに対し、都市計画税は、市街化区域内の土地と家屋にのみ課税されます。

固定資産税と都市計画税は、どちらも不動産の所有者に課される市町村税ですが、税率や課税対象に明確な違いがあるため、正しく把握しておくことが大切です。

固定資産税の支払い時期と納付方法

毎年4月頃に、所有する不動産がある市区町村から納税通知書が送付されます。納付時期は地域によって異なりますが、6月・9月・10月・翌年2月の年4回が一般的です。また、5〜6月頃の第1期に一括で納付することもできます。

固定資産税の主な納付方法は、以下のとおりです。

- 金融機関やコンビニ、市区町村の窓口などで現金払い

- 口座振替

- クレジットカード決済

- スマホ決済(PayPay、LINE Payなど)

- eLTAX(地方税共通納税システム)による電子納税

納付期限をすぎると延滞金が加算される場合があるため、必ず期限内に納付しましょう。

固定資産税はいくら?課税の仕組みと計算方法

固定資産税額は、以下の計算式で算出されます。

参考:「地方税制度|固定資産税」(総務省)

固定資産税の税額は、市町村が算定した固定資産税評価額(不動産の価値)ではなく、課税標準額に税率1.4%をかけて算出します。

課税標準額とは、固定資産評価額に軽減措置や調整措置を適用して調整された金額です。課税標準額は、納税通知書に同封されている課税通知書に記載されています。

軽減措置が適用される場合は、固定資産税評価額が軽減されその結果、課税標準額が減額されるため税額を抑えられます。

固定資産税の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

▼関連記事

固定資産税の計算方法は?一軒家・マンション・土地別にシミュレーションも紹介

固定資産税の評価額とは?調べ方や計算方法をわかりやすく解説

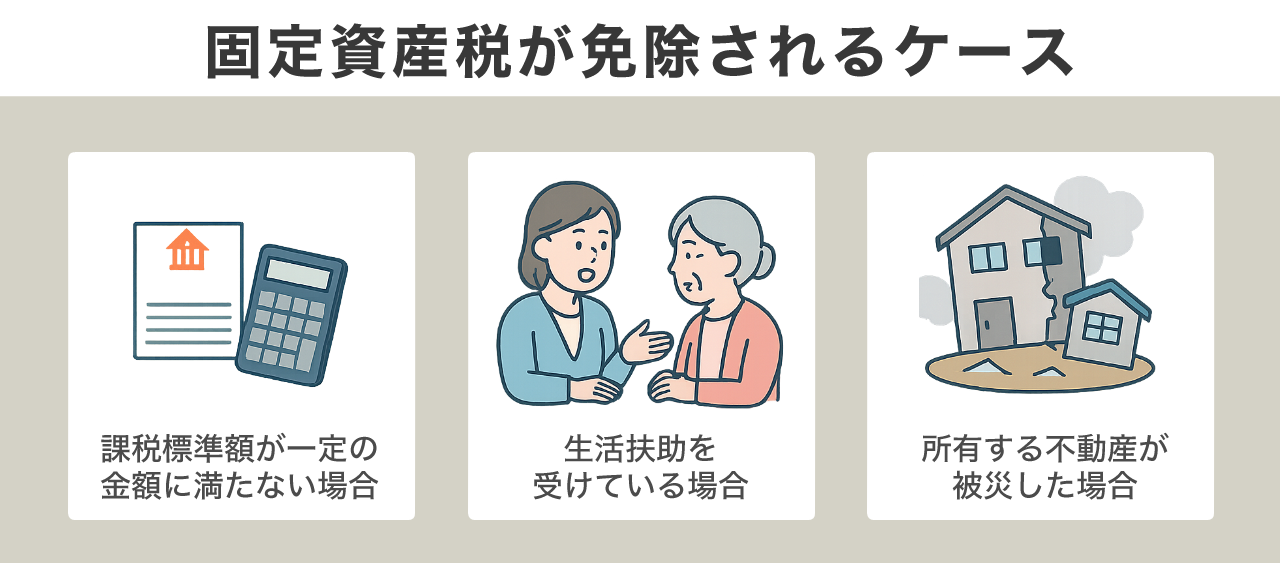

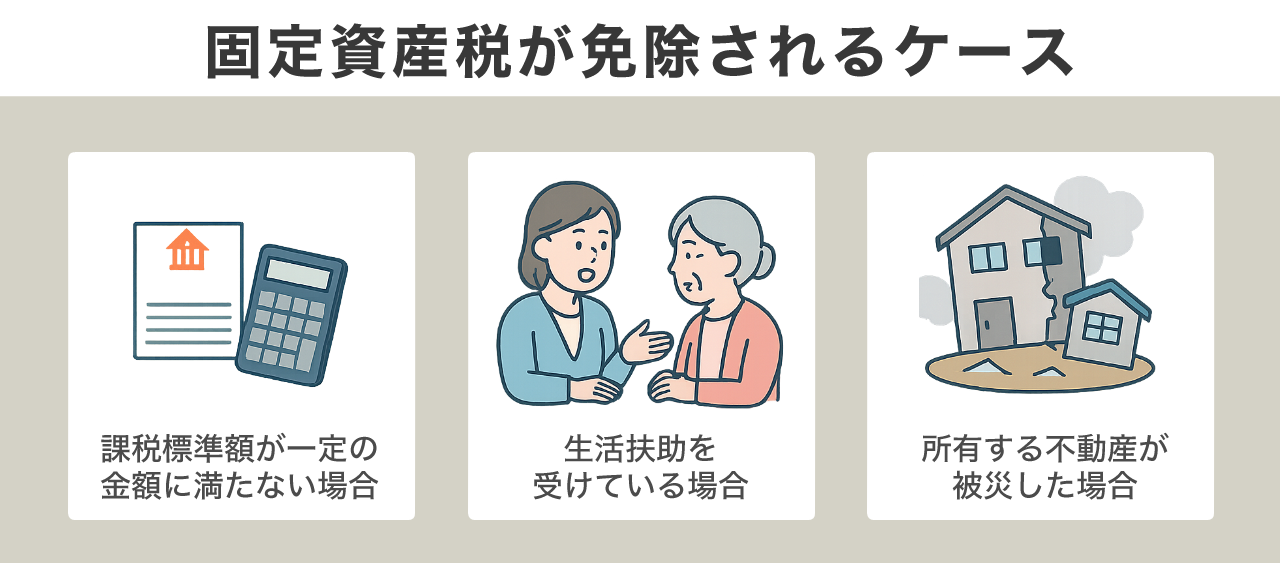

固定資産税が免除されるケース

- 課税標準額が一定の金額に満たない場合

- 生活扶助を受けている場合

- 所有する不動産が災害で被災した場合

免除・減免の内容や条件は自治体によって異なるため、市区町村の役所窓口に問い合わせて確認しましょう。

課税標準額が一定の金額に満たない場合

課税標準額が一定の金額(免税点)に達しない場合、固定資産税の課税が免除されることがあります。免税点は地方税法で定められており、課税標準額が以下の金額に満たない場合に該当します。

不動産の種別 | 免税点 |

|---|

土地 | 課税標準額30万円未満 |

家屋 | 課税標準額20万円未満 |

償却資産(事業用に使用する資産) | 課税標準額150万円未満 |

参考:「固定資産税とは」(横須賀市)

複数の資産を所有している場合は、それぞれの資産ごとに算出された評価額が同一市区町村内で合算され、合計額が免税点を超えるかどうかで判定されます。

生活扶助を受けている場合

生活扶助を受けている場合は、生活保護法にもとづき固定資産税が免除・減免されることがあります(※)。

原則として固定資産税の免除・減免を受けるには、市区町村への申請が必要です。手続き方法は自治体によって異なるため、市区町村の役所で確認しましょう。

(※)「横浜市市税条例」(横浜市)

所有する不動産が被災した場合

風水害や地震、火災などによって所有する不動産が被災した場合に、固定資産税を全額または一部減免としている自治体もあります。

一例として神奈川県横浜市では、以下のように不動産の損害割合に応じて減税割合を条例で定めています。

損害割合 | 減免される固定資産税額 |

|---|

5割以上 | 全額減免 |

2割以上5割未満 | 5割減免 |

1割以上2割未満 | 2割減免 |

参考:「横浜市市税条例」(横浜市)

減免の対象となるのは、災害発生後に課される納期分の固定資産税です。減免を受けるには自治体への申請と被災状況を証明する書類の提出が必要です。

固定資産税の負担を減らす方法

固定資産税は、以下の方法で負担を軽減できます。

- 住宅用地の特例を活用する

- 新築住宅や長期優良住宅に対する減額措置を受ける

- 土地を分筆して軽減枠を拡大する

- 固定資産を売却して納税義務を解消する

それぞれの内容について解説します。

▼関連記事

マンションの固定資産税の目安はいくら?計算方法や税負担を軽減できる制度を解説

住宅用地の特例を活用する

住宅用地の特例を活用することで、固定資産税の負担を軽減できます。住宅用地の特例とは、住宅の敷地に対する固定資産税を軽減する制度です。住宅用地は、面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、それぞれ以下のような軽減措置が適用されます。

区分 | 対象面積 | 課税標準額の軽減割合 |

|---|

小規模住宅用地 | 1戸あたり200㎡以下の部分 | 評価額の6分の1 |

一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額の3分の1 |

参考:「固定資産税制度について」(総務省)

適用対象は一戸建てだけでなくマンションも含まれます。マンションの場合は、敷地全体を各戸の持ち分で按分し、それぞれの面積に応じて特例が適用されます。

また、店舗併用住宅でも、住宅部分の割合が全体の4分の1以上あれば、その部分に対して特例の適用が可能です。

住宅用地の特例は、前年と同じ状態(同じ建物・用途など)であれば自動適用されます。建て替えや不動産の用途変更などがあった場合、本特例を受けるためには自治体への申請が必要です。

▼関連記事

土地の売却でかかる税金とは?計算シミュレーションや確定申告が不要なケースも紹介

新築住宅に係る税額の減額措置を受ける

新築住宅には、固定資産税が一定期間軽減される減額措置があります。一定の要件を満たせば、固定資産税額が2分の1に減額されます(※)。減額期間は一戸建てが3年間、マンションは5年間です。

適用対象となるのは2026年3月31日までに新築された、一定の基準を満たしている住宅です。ただし、土砂災害特別警戒区域など、一部の区域に建てられた住宅は対象外となることがあります。

多くの場合は自動適用ですが、適用の可否を確認するために書類の提出が求められる場合もあります。

(※)「新築住宅に係る税額の減額措置」(国土交通省)

認定長期優良住宅に関する特例を活用する

認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が2分の1に減額されます(※)。減額期間は、一戸建てが5年間、マンションは7年間です。

認定長期優良住宅とは、耐震性・断熱性能・維持管理の容易さなど、国が定める基準を満たし、所管行政庁の認定を受けた住宅です。

新築住宅に係る税額の減額措置と比べて、減額期間が2年間長いため、より高い節税効果を得られます。

認定長期優良住宅は、住宅取得後の長期的なコスト削減につながるため、新築を検討する際は認定取得を視野に入れるとよいでしょう。

(※)「認定長期優良住宅に関する特例措置」(国土交通省)

土地を分筆して優遇措置を受ける

一つの広い土地に複数の住宅が建っている場合は、土地を分筆することで住宅それぞれに固定資産税の軽減措置を受けられる可能性があります。法的に独立した区画として登記することで、1戸あたりの軽減枠を有効に活用できるからです。

たとえば、二世帯住宅や賃貸併用住宅においては、居住実態や生活単位が明確に分かれている場合は別世帯と認められ、棟ごとに特例が適用されることもあります。

ただし、分筆には土地の測量や登記などの手続きが必要であり、時間も費用もかかるため、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

固定資産を売却して納税自体をなくす

使っていない土地や建物を売却することで、固定資産税の負担を根本から解消できます。将来的に使用する見込みがない土地や建物を売却すれば、固定資産税だけでなく維持費もかからずに済みます。

ただし、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税がかかる点には注意が必要です。

▼関連記事

空き家を売却する方法は?流れや費用、発生する税金を解説

不動産売却で生じる税金は?節税対策や確定申告が必要なケースも解説

家を売却するときの税金はいくら?売る際のシミュレーション例や節税対策を徹底解説

固定資産税が負担ならTAQSIE(タクシエ)で売却相談を

不動産を所有している限り、固定資産税は毎年かかります。使っていない土地や建物であっても納税しなければなりません。

税負担は特例の適用で軽減される場合もありますが、根本的に税負担をなくしたい場合は、売却も選択肢の一つです。不動産を売却すれば所有権が移転し、固定資産税の課税対象から外れるため、今後の税負担や管理の手間を解消できます。

固定資産税が負担で、不動産売却について相談したい場合は、「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。大手不動産会社84社が推薦する約700名の担当者の中から3名を厳選して紹介し、売却をサポートいたします。会員登録は無料なので、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」