法人が不動産を売却する際に、どのような税金がかかるのか知りたい方もいるでしょう。

売却時にかかる税金には、法人税や法人事業税などさまざまな種類があり、それぞれ計算方法が異なります。そのため、適切に税金を納めるためには、税金の種類や計算方法を知っておく必要があります。

本記事では、法人が不動産を売却する際にかかる税金について解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 法人が不動産を売却する際にかかる税金の種類・計算方法

- 法人が不動産売却時に受けられる特例

- 法人が不動産売却で得た利益は損益通算ができるか

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

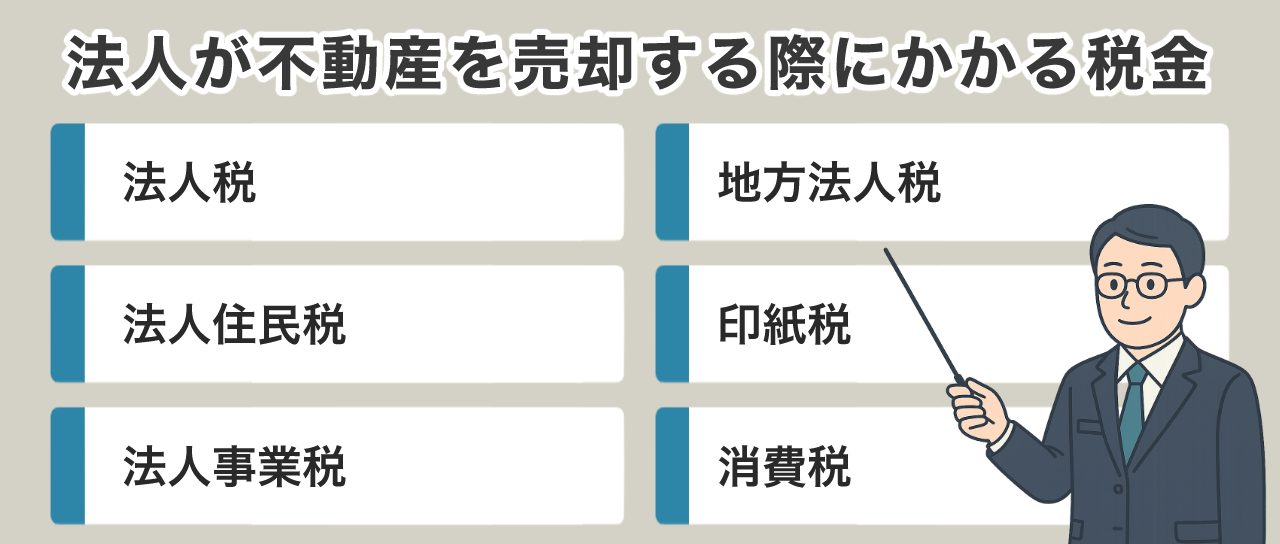

法人が不動産を売却する際にかかる税金

法人が不動産を売却する際にかかる主な税金は、以下の6つです。

それぞれ税金について解説します。

▼関連記事

不動産売却の方法とは?流れや必要書類、発生する税金を解説

法人税

法人税とは、不動産の売却益を含めたすべての所得を合算した金額に応じて法人に課される税金です。法人の主たる事業が不動産関連ではなくても不動産所得として課税対象となります。

法人税額は以下の計算方法で算出できます。

課税所得額とは、法人が行っているすべての事業の利益から必要経費を差し引いた金額です。

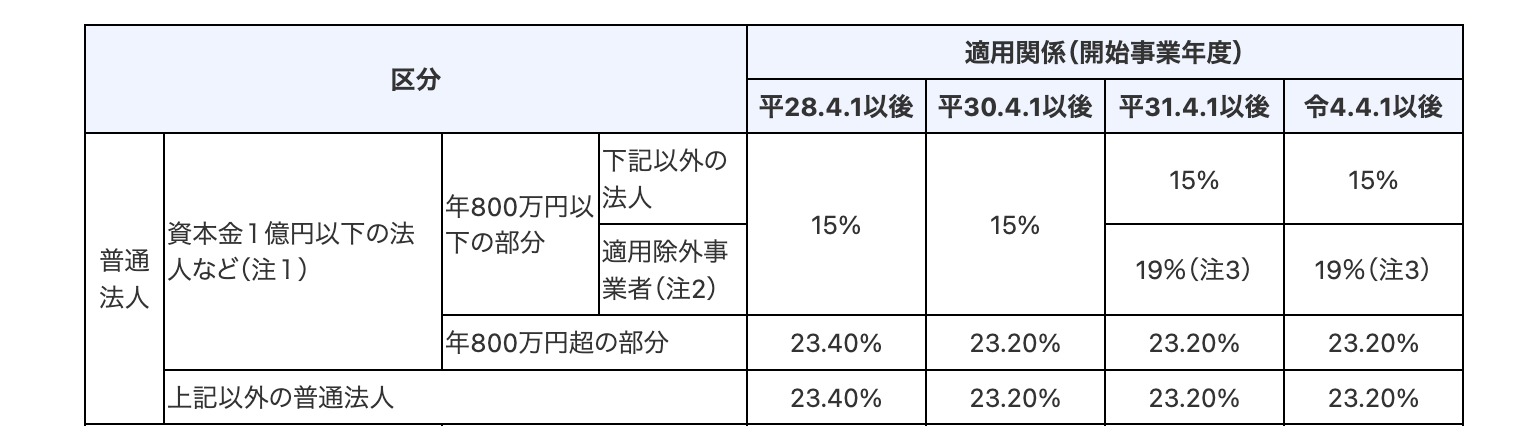

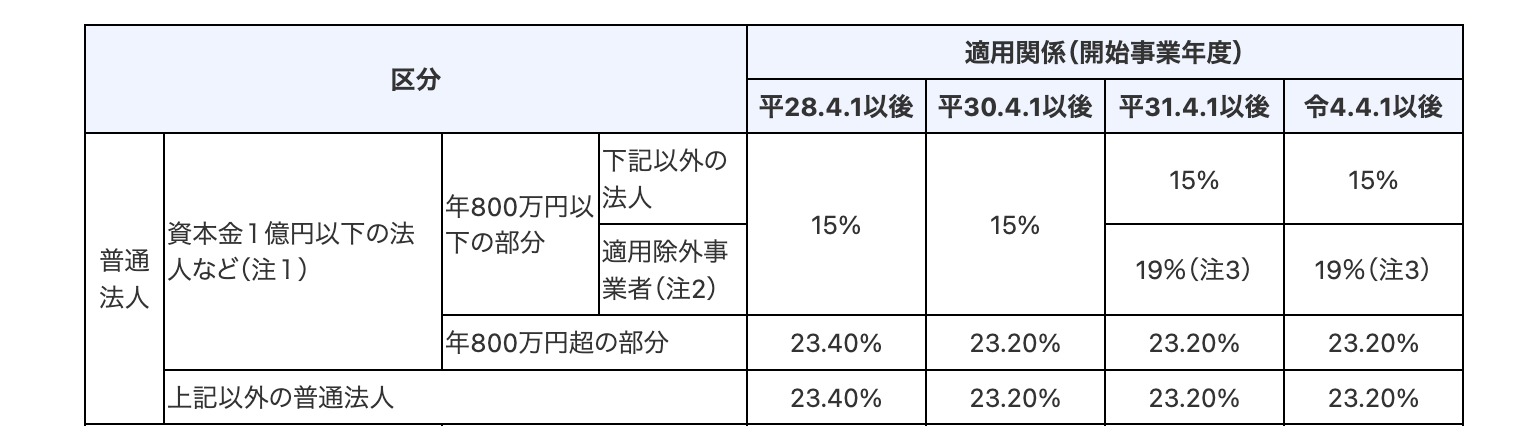

法人税率は、資本金額や法人の種類、事業の開始年度によって異なります。一例として、株式会社や一般社団法人など普通法人における法人税率は、以下のとおりです。

出典:「法人税の税率」(国税庁)

法人税は課税所得額をベースに算出されることから、譲渡所得額がゼロもしくはマイナスの場合は発生しません。

法人住民税

法人住民税とは、法人が事業所を構えている都道府県・市区町村に納める税金です。法人税割と均等割の2つの要素で構成されています。法人税割は法人税額をベースに算出されるため、不動産売却によって所得が増えた場合は、それに比例して納税額も増加します。

法人税割の税額は、以下の計算式で算出できます。

法人税割の税率は、標準税率として都道府県民税の1.0%と市町村民税の6.0%の計7.0%が設定されています(※)。法人税割の税率は地方自治体ごとに決められるため、標準税率を上回るまたは下回る税率を採用している地方自治体もあります。

法人税割は法人税額にもとづいて算出されることから、法人税の納付がない法人は、法人税割も納める必要がありません。

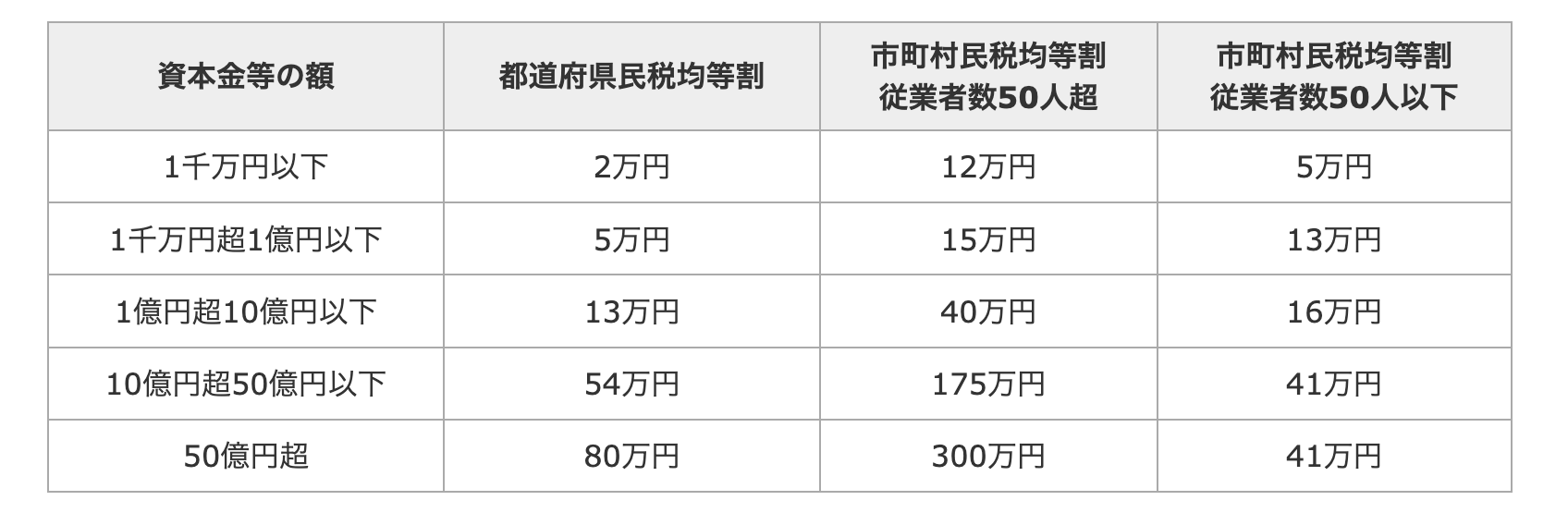

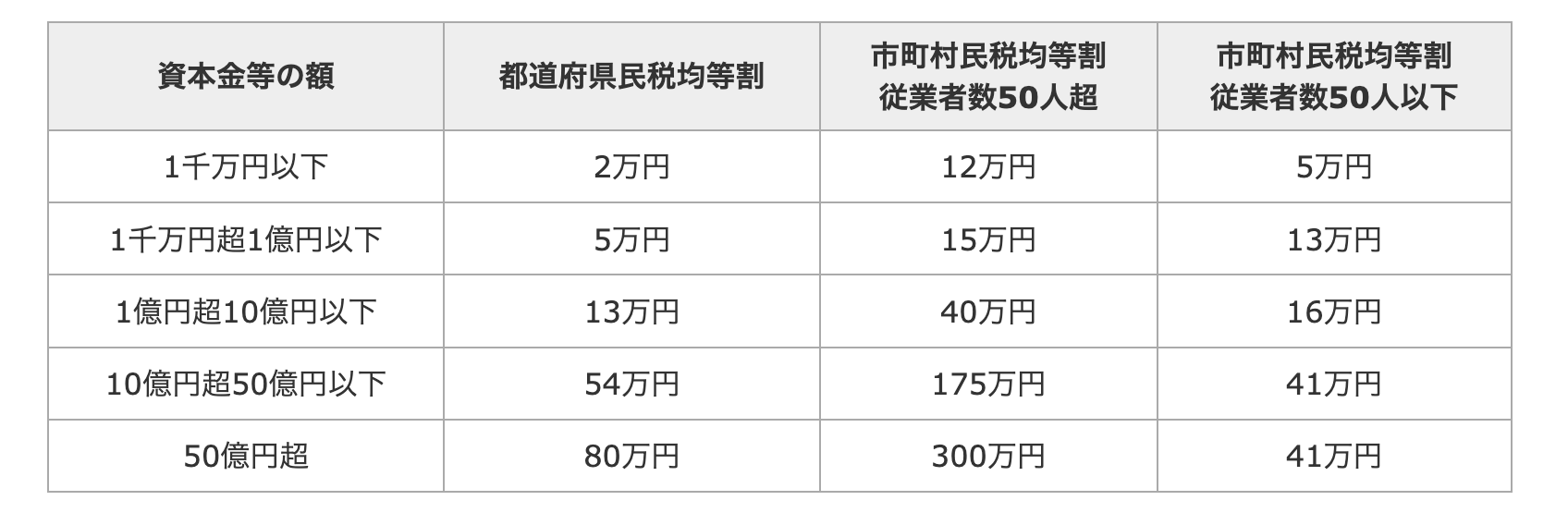

均等割の税額は、従業員数や資本金額に応じて算出されます。

出典:「法人住民税」(総務省)

均等割の納付額は、都道府県民税均等割と市町村民税均等割の合計額です。均等割においては、課税所得額の有無にかかわらず課税されます。

(※)「法人住民税」(総務省)

法人事業税

法人事業税とは、法人が行う事業活動に対して課される税金です。所得割・付加価値割・資本割の3つの要素で構成されています。

法人事業税の構成要素 | 税額 |

|---|

所得割 | 所得額×税率 |

付加価値割 | 収益分配額(報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料の合計額)+単年度損益×税率 |

資本割 | 資本金などの金額×税率 |

不動産を売却して利益や損失が発生した場合、法人の所得額に反映されます。そのため、法人事業税のうち所得割と付加価値割は、不動産売却で損益が発生した場合に税額が変動します。

普通法人かつ資本金1億円以下の法人の場合は、原則として所得割のみが課せられます。所得割の税率は、年間の課税所得額に応じて以下のように定められています。

課税所得額 | 税率 |

|---|

年400万円以下の金額 | 3.5% |

年400万円超〜800万円以下の金額 | 5.3% |

年800万円を超える金額 | 7.0% |

参考:「法人事業税」(総務省)

資本金が1億円を超える普通法人に対しては、所得割・付加価値割・資本割の3つが課せられます。

課税の種類 | 税率 |

|---|

所得割 | 1.0% |

付加価値割 | 1.2% |

資本割 | 0.5% |

参考:「法人事業税」(総務省)

都道府県によっては、資本金額や所得に応じて軽減税率や超過税率が適用される場合もあります。自治体のホームページで税率を確認しておきましょう。

地方法人税

地方法人税とは、自治体間における税収の格差を補うことを目的として、2014年に創設された税金です。納税額は法人税額をもとに計算されるため、不動産売却による所得があれば税額は増加します。

地方法人税額は以下の計算式で算出できます。

参考:「地方法人税(国税)」(総務省)

地方法人税は、法人住民税における法人税割の一部の納付先を地方公共団体から国に変更したものです。国が集めた地方法人税は地方自治体に再分配されるため、税負担は地方法人税の創設前後で変わりません。

印紙税

印紙税とは、契約書や領収書などの課税文書を作成する際に課される税金です。課税対象となる文書に収入印紙を貼りつけて納付します。

不動産売買時における印紙税の納付額は、売買契約書に記載されている金額に応じて異なり、以下のように定められています。

契約金額 | 本則税額 | 軽減後の印紙税額 |

|---|

1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

1万円以上〜10万円以下 | 200円 | 200円 |

10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |

50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

5億円超〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

10億円超〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

50億円超 | 60万円 | 48万円 |

参考:「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(国税庁)

2014年4月1日から2027年3月31日までに作成された売買契約書のうち、契約金額が10万円を超えるものには、軽減税率が適用されます。

消費税

法人が建物を売却した際は、消費税が課されます。課税事業者である法人などの建物の売却は「資産の譲渡」とみなされ、消費税法で「資産の譲渡」は課税対象と定められているからです。

なお、土地の売却は「権利の移転」とみなされるため、法人であっても消費税はかかりません。

税金負担の軽減のために法人が不動産売却時に受けられる特例

法人が不動産売却時に受けられる主な特例には、以下の2つがあります。

- 長期所有の土地などを売却する際の1,000万円特別控除

- 収用などにより不動産を売却した際の特例

それぞれの特例について解説します。

▼関連記事

不動産売却にかかる費用は?負担を軽減できる特例も紹介

長期所有の土地などを売却する際の1,000万円特別控除

1,000万円特別控除とは、2009年1月1日〜2010年12月31日の期間内に取得した土地や土地上にある権利を売却する際に、譲渡所得から最大1,000万円を控除できる制度です。2008年のリーマンショックによる不動産市場の低迷に対する景気刺激策として創設されました。

特別控除を受けるための主な要件は以下のとおりです。

- 2009年1月1日から2010年12月31日の間に取得した国内にある土地

- 譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えている

- 法人と特殊な関係がある個人や法人から土地を取得していない

参考:「平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除」(国税庁)

損金に算入できる金額は、譲渡益の金額と1,000万円のいずれか少ないほうです。

本制度の適用を受けるためには、損金に算入する金額を確定申告書に記載し、損金の計算に関する明細書を添付する必要があります。

収用などにより不動産を売却した際の特例

公共事業のために不動産を売却した場合、譲渡所得から最大5,000万円を控除できます。本特例を受けるには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- 売却した不動産は固定資産である

- 公共事業のために土地を売却した年に「収用などに伴い代替資産を取得した場合の特例」および「交換処分などに伴い資産を取得した場合の特例」の適用を受けていない

- 公共事業の施行者から不動産の買取などの申出があった日から、6ヶ月以内に不動産を売却している

- 公共事業の施行者から買取などの申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続または遺贈により当該資産を取得した者を含む)が譲渡している

参考:「収用等により土地建物を売ったときの特例」(国税庁)

控除額が大きく節税効果が高いですが、特例の適用対象となる売却期間の要件が設けられているため、早めに売却スケジュールを立てておきましょう。

法人の不動産売却には損益通算の概念がない

法人の場合、不動産売却で損失が出ても損益通算の概念はありません。法人には所得区分がないからです。

個人の場合、譲渡所得や給与所得などの所得区分があり、ある所得で損失が出た場合は、他の所得の利益と相殺(損益通算)が可能です。

一方、所得区分がない法人の場合は、売却による損益は事業全体の損益と合算して納税額を計算します。たとえば、不動産売却で1,000万円の損失が出て、他の事業で3,000万円の利益がある場合、譲渡所得額2,000万円として納税額を算出します。

このように、法人の不動産売却における損失は事業全体の収支の中で相殺されるため、損益通算の仕組みがありません。

【特例以外】法人が不動産を売却をした際の節税方法

特例以外で法人が不動産を売却をした際の節税方法には、以下の2つが挙げられます。

それぞれの内容について解説します。

新たに不動産を購入する

不動産を売却した年度内に新たに不動産を購入すると、節税につながる場合があります。新たに購入した建物の減価償却費を計上することで、課税所得が減るからです。

ただし、鉄筋コンクリート造(RC造)のような耐用年数が長い不動産を購入しても節税効果は見込めません。耐用年数が長いほど、1年あたりに計上できる減価償却費が少なくなるからです。

新たに不動産を購入して節税効果を狙う場合は、木造や軽量鉄骨造など耐用年数が短い不動産の購入を検討するとよいでしょう。

役員への退職金に充てる

不動産売却によって得た利益を役員の退職金に充てることで、節税効果が見込めます。役員に支払う退職金は経費(損金)として計上できるからです。

ただし、適正額を超える部分は損金算入できません。役員退職金の適正額は、以下の計算で算出します。

役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 |

功績倍率の明確な基準はありませんが、役職に応じて1.5~3.0の倍率で設定されることが多い傾向です。

役職 | 功績倍率 |

|---|

社長 | 3.0 |

専務 | 2.4 |

常務 | 2.2 |

取締役 | 1.8 |

監査役 | 1.5 |

不動産の売却益を役員の退職金に充てる際は、適正額に収まるように注意して計算しましょう。

法人で居住用の不動産売却を検討中ならTAQSIE(タクシエ)に相談!

法人が不動産売却をする際には、法人税や法人住民税、法人事業税などがかかります。税負担を軽減するためには、特例を活用するとよいでしょう。特例の適用要件や必要書類は細かく定められているため、国税庁のホームページで確認しておきましょう。

法人で居住用の不動産売却を検討中なら、三菱地所グループが運営する不動産の買取・仲介担当者マッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。

大手不動産会社80社以上が推薦する700名以上の担当者の中から3名(買取のスピード売却コースは最大5名)紹介いたします。

また、担当者が買主を探す「なっとく提案売却コース(仲介)」と、最短3日以内に買取価格が提示される「スピード売却コース(買取)」があります。目的に応じてコースを選択でき、仲介・買取のどちらでもスムーズな売却を目指せます。

無料の会員登録で売却に関する相談ができるため、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」