年々増加する認知症患者。その中でも、親の認知症に直面し、家の名義変更に悩む方が増えています。実は、認知症と診断されても、その程度によっては名義変更が可能なケースがあります。一方で、意思能力が著しく低下している場合は、成年後見制度の利用が必要になるなど、状況に応じた対応が求められます。

本記事では、認知症の親が所有する家の名義変更について、具体的な方法や手順、必要な費用、さらには事前対策まで、専門家の知見を交えて詳しく解説します。贈与や売却、家族信託など、様々な選択肢の中から最適な方法を見つけるためのポイントをお伝えしていきます。

早めの対策が後々の安心につながります。ご家族の状況に合わせた最適な方法を一緒に考えていきましょう。

- この記事を読むと分かること

-

- 贈与で名義を変更する方法

- 贈与ではなく売却を選択する時のメリット

- 事前対策の方法

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

親が認知症でも意思能力があれば名義変更可能!

認知症の症状や程度は人によって大きく異なります。認知症と診断されていても、法律的にはその時点での意思能力が重要な判断基準となるようです。認知症の初期から中期であれば、多くの場合、不動産の名義変更に必要な法的な意思能力を有している可能性があります。

名義変更に必要な意思能力の判断基準は、「取引の内容を理解し、その結果を予測できる能力」で、意思能力がないと判断された場合、その法律行為は無効となってしまいます。医師による判断が必要になるケースが多いため、医師に診断してもらい、より確実な判断を得ましょう。

贈与で名義変更する方法

不動産の贈与による名義変更は、計画的に進めることで、スムーズに実施することができます。基本的な手続きの流れを理解し、必要な準備を整えることが重要です。まずは、以下のチェックリストに沿って、手続きの準備を進めていきましょう。

<贈与手続きの流れ>

- 贈与契約書の作成

- 不動産登記事項証明書の取得

- 必要に応じて不動産の評価額の算定

- 贈与税の概算額の確認

- 法務局への登記申請

- 税務署への贈与税の申告

これらの手続きは、司法書士や税理士などの専門家に依頼することで、より確実に進めることができます。特に初めての方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

贈与のメリット

不動産の贈与には、将来の相続対策として多くのメリットがあります。特に認知症の親を持つ場合、早めの対策を講じることで、様々な面でメリットを享受することができるでしょう。

主な贈与のメリットは以下の通りです。

- 相続税の軽減効果

- 基礎控除(110万円/年)の活用が可能

- 配偶者控除の適用で最大2,000万円まで非課税

- 相続財産の前倒し減少による相続税の軽減

- 手続き面での利点

- 生前に本人の意思確認が可能

- スムーズな名義変更が実現

これらのメリットを最大限に活かすためには、適切なタイミングでの実施が重要です。特に認知症の初期段階での対応が、手続きをスムーズに進める鍵となります。

贈与のデメリット

不動産を贈与する際の最も大きな課題は、税負担の問題です。相続時に大きな節税効果のある小規模宅地等の特例は、贈与には適用できません。国税庁によると、この特例を使うと最大で80%の評価減が可能となり、相続税額を大幅に抑制できる可能性があります。

| 税金の種類 |

贈与の場合 |

相続の場合 |

| 贈与税/相続税 |

最高55% |

最高55% |

| 不動産取得税 |

3%〜4% |

原則非課税 |

| 登録免許税 |

2% |

0.4% |

不動産鑑定士協会の調査によると、贈与時に発生する不動産取得税は、固定資産税評価額の約3~4%となります。また、法務省によると、贈与による所有権移転登記の登録免許税は不動産価額の2%と定められており、相続時の0.4%と比べて5倍の税率です。

このような税制面での不利益を考慮すると、贈与を選択する際には、税理士等の専門家によく相談した上で、慎重に判断することが重要です。特に認知症の親の財産管理を考える場合、将来の介護費用なども含めた総合的な検討が必要です。

費用の目安

不動産の贈与には、様々な費用が発生します。適切な予算計画を立てるために、主な費用項目と金額の目安を確認しましょう。物件の評価額によって費用は変動しますが、以下の表で概算を把握することができます。

| 費用項目 |

目安 |

備考 |

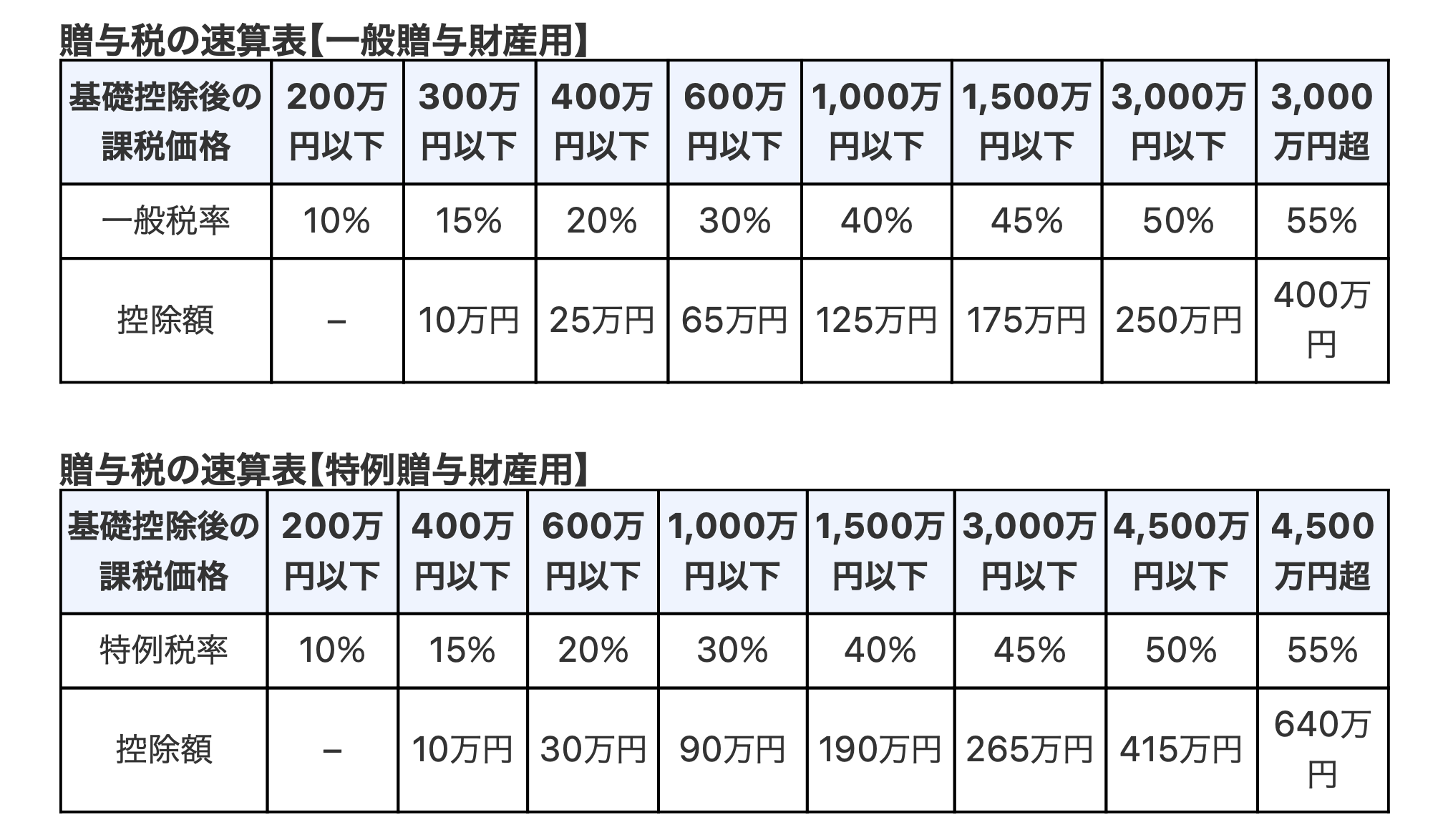

| 贈与税 |

暦年課税の場合は「贈与税の速算表」を参照 |

暦年課税または相続時精算課税のどちらか一方を選択 |

| 不動産取得税 |

不動産価格の4% |

地方税のため、自治体によって課税額の控除などの特例あり |

| 司法書士報酬 |

5〜15万円程度 |

地域や手続きの内容によっても異なる |

| 登録免許税 |

不動産価格の2% |

市町村役場で管理している固定資産台帳に登録された価格 |

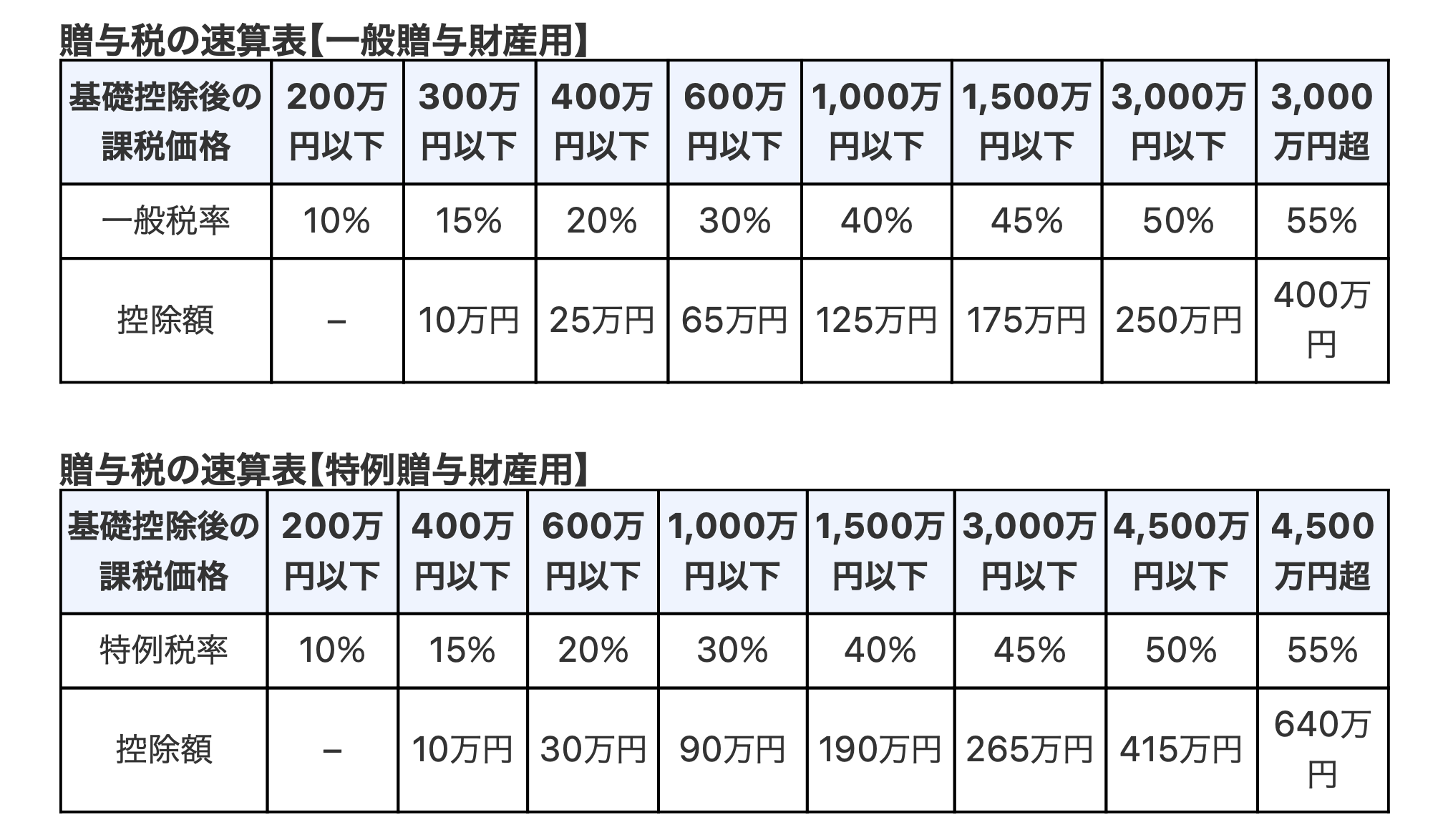

<暦年課税一覧>

引用元:佐々木健国際税理士事務所

課税価格によって税率が変わりますので贈与税については表を参考に計算をしてましょう。

本人に意思能力がない場合は成年後見制度を使う

認知症が進行し、本人の意思能力が著しく低下している場合、成年後見制度の利用は避けられません。また、成年後見人は家族が選ぶのではなく、裁判所が最終的に選任するため、思いどおりにならない可能性もあります。

<成年後見制度の利用手順>

- 申立ての準備

- 家庭裁判所への申立て

- 審判までの流れ

- 調査官による調査

- 鑑定(必要な場合)

- 後見人の選任

手続きには通常2~3カ月程度、長いと6カ月ほどかかります。申立ての費用は、基本的な手数料で約1万円、鑑定が必要な場合は追加で5~10万円程度が目安となります。早めの対応が、スムーズな手続きにつながります。

事前に対策する方法は主に3つ

認知症になる前に、将来に備えた対策を講じておくことは重要です。家族信託、生前贈与、任意後見制度という3つの主要な対策方法について、それぞれの特徴と適切な選択基準を理解しておきましょう。

これらの対策は、ご自身の状況に最適な方法を選択するためにも家族間でよく話をしましょう。

家族信託

家族信託とは、親世代の資産を次世代の家族が適切に管理するための法的な仕組みです。この制度では、財産を持つ親(委託者)が信頼する家族(受託者)と信託契約を結び、財産の管理・運用を託します。契約では、不動産の管理方針や収益分配、売却条件など、具体的な取り決めを細かく定めることができます。

家族信託の大きな特徴は、親の判断能力が低下した後も契約が継続する点です。また、契約書に終了時の財産の帰属先を明記することで、遺言に近い効果も期待できます。通常の贈与と比べると、所有権はそのままに管理権限だけを移転できる点が特徴的です。

ただし、家族信託の活用には専門的な知識が不可欠です。信託法はもちろん、税務や相続に関する深い理解が必要となるため、弁護士や税理士などの専門家による支援が必要です。専門家を交えながら家族の状況に合わせた適切な契約内容を検討することが重要です。

このように、家族信託は将来を見据えた資産管理の有効な選択肢となりますが、その活用には慎重な準備と専門家のサポートが欠かせません。家族の事情や将来の展望を踏まえ、最適な管理方法を選択することが大切です。

生前贈与

将来の資産承継について具体的な計画がある場合、親御さんの判断能力が十分なうちに財産移転を進めることは賢明です。特に不動産については、早めの対策が重要となります。

手続きとしては、まず専門家のサポートを受けながら、譲渡条件や資産評価額を明確にした契約書を作成します。その後、法務局での登記手続きを経て、所有権の移転が完了します。

このような早期対応の最大の利点は、将来的な財産管理の制限を防ぐことができることです。所有権を次世代に移転しておくことで、万が一親御さんの判断能力が低下した場合でも、必要なリフォーム工事や売却などの意思決定をスムーズに行うことができます。

ただし、このような対策にも注意点があります。

- 受け取る側には相応の税負担が発生します。

- 一度移転した所有権は簡単には戻せないため、不動産管理において親御さんの意向が反映されにくくなる可能性があります。

このため、家族間で十分に話し合い、将来を見据えた判断が求められるため、財産移転を検討する際は、家族会議を開いて全員の意見を確認しながら進めることをお勧めします。特に、親御さんの将来の生活設計を第一に考え、その上で子供たちの負担も考慮した計画を立てることが重要です。

▼関連記事

老後に家を売るべき?メリット・リスクと売却前の重要ポイント

任意後見制度

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、自身で信頼できる後見人を事前に選任できる制度です。最高裁判所事務総局家庭局によると、この制度の利用は年々増加傾向にあり、2023年度の新規契約数は前年比1.2%増となっています。

この制度の特徴は、法定後見制度と比べて柔軟な対応が可能な点です。例えば、不動産の管理や処分に関して、本人の意向を詳細に契約書に記載できます。また、後見人の権限範囲も、財産管理全般から特定の財産に限定するなど、状況に応じて設定することが可能です。

ただし、制度利用には一定の制約も存在します。後見が開始されると、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督下に置かれます。これにより、財産処分には監督人への報告や承認が必要となり、一定の手続きの手間は避けられません。任意後見監督人の報酬は任意後見契約の中で取り決めます。任意後見人監督人の報酬は、月額5000円〜3万円程度のケースが多いとされています。

引用元:最高裁判所事務総局家庭局|成年後見関係事件の概況

贈与ではなく売却することも検討しよう

不動産の名義変更を検討する際、贈与だけでなく、売却という選択肢もあります。特に、維持管理の負担が大きい場合や、相続人が複数人への遺産分割のためにも現金化するケースもあります。

ここからは、売却するメリット、デメリット、売却にかかる費用について解説していきます。

売却するメリット

不動産を売却することには、様々なメリットがあります。特に認知症の親を持つ家族にとって、将来的な負担軽減という観点から、大きな利点があります。

<売却による主なメリット>

| メリットの種類 |

具体的な内容 |

期待できる効果 |

| 資金化のメリット |

現金化による流動性確保 |

介護費用への充当 |

| 税務面の利点 |

譲渡所得の特例活用 |

税負担の軽減 |

これらのメリットを最大限に活かすためには、適切なタイミングでの売却が重要です。特に、本人の意思確認が可能な段階での決断が、スムーズな売却につながる可能性があります。

▼関連記事

不動産売却の方法とは?流れや必要書類、発生する税金を解説

不動産売却の流れは?かかる期間や必要書類も解説【図解あり】

売却するデメリット

不動産の売却には、慎重に検討すべきデメリットも存在します。特に、認知症の親の場合、将来的な生活への影響を十分に考慮する必要があります。

主なデメリットと対策について、以下の項目を確認しましょう。

- 税金面での影響

- 譲渡所得税の発生

- 確定申告の必要性

- 特例適用の可否

- 住み替えの課題

- 家族間の調整

これらのデメリットを理解した上で、家族間でよく話し合い、専門家にも相談しながら判断することが重要です。特に、本人の生活の質を最優先に考えることを忘れないようにしましょう。

▼関連記事

住み替えで失敗しない2つの方法とは?流れや費用、節税、注意点を解説

家の買い替えで後悔しないためのポイントとは?よくある原因も解説

売却にかかる費用の目安

不動産を売却する際には、様々な費用が発生します。適切な資金計画を立てるために、主な費用項目と概算額を把握しておきましょう。

ここでは、一般的な売却費用に加えて、認知症の親の場合に特有の費用についても説明します。

<売却時に発生する主な費用>

| 費用項目 |

目安 |

備考 |

| 仲介手数料 |

200万円以下:成約価格×5%+消費税

400万円以下:(成約価格×4%+2万円)+消費税

400万円超:(成約価格×3%+6万円)+消費税 |

ー |

| 抵当権抹消費用 |

5000円〜数万程度 |

ー |

| 売主負担の諸経費 |

ー |

物件状況によって変わる |

| 確定申告費用 |

10〜20万円前後 |

税理士依頼時 |

| 引越し費用 |

10〜30万円 |

荷物量により変動 |

認知症の親の場合、これらの通常費用に加えて、意思能力の確認のための診断書取得費用(1,000円〜1万円程度)や、成年後見人が必要な場合の申立費用なども考慮する必要があります。早めに専門家に相談し、必要な費用の総額を把握しておくことをおすすめします。

▼関連記事

不動産売却の仲介手数料とは?計算方法や無料になるケースも解説

土地売買の仲介手数料は売主・買主のどちらが支払う?誰が何を負担するのかを解説

まとめ:生前に売却を検討するならTAQSIE(タクシエ)に登録

ここまで家の名義変更ついて、流れや費用面などを主に解説させて頂きました。

また、事前対策についても触れさせて頂きましたが、認知症になった時やそれ以前に早めの対策をとることでスムーズに進行ができるケースが多いため本記事を読んでくださった皆さんはぜひこちらを参考に検討を進めてみてはいかがでしょうか?

検討を進めていく際に、売却という手段も検討している方は、TAQSIE(タクシエ)の登録をおすすめしております。

TAQSIE(タクシエ)は、厳選された不動産売却のプロを紹介するマッチングサービスです。一人ひとりが、宅地建物取引士の資格はもちろん豊富な実績がある精鋭たちです。

大きな資産を託す信頼のできる不動産仲介会社・担当者を見つけたい方は、登録・相談は無料なので、お気軽にご利用ください。

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む