「借地権付き建物の買取を検討しているけど、本当に可能なのだろうか?」という疑問を持つ方は少なくないかもしれません。確かに、借地権付き建物の買取は取引可能です。

ただし、買主だけでなく、地主との交渉も必要となりますので、通常の不動産取引に比べて難易度が上がります。借地権付き建物の買取を成功に導くためには、借地権を理解し、適切な方法を見極めて取り組むことが重要です。

この記事では、借地権の基礎知識や借地権付き建物を買い取ってもらう具体的な方法、買取を成功させるポイントをご紹介します。

借地権付き建物の売却なら三菱地所グループの「TAQSIE」

借地権付き建物の売却をご検討中の方へ。

借地権付き建物の売却は、借地権付き建物の取引に慣れ、地主との高度な交渉力がある買取会社を見つけることが成功のポイントです。

しかし、借地権付き建物の実績がある不動産会社は数が限られています。実績豊富な不動産会社を探すなら、「TAQSIE(タクシエ)なっとく提案売却コース(仲介)」をご利用ください。優秀な担当者とマッチングできるサービスです。

売却理由や物件情報、理想の仲介担当者像をもとにあなたにぴったりな人を3人ご紹介します。紹介された3人から提案される、査定金額や売却プランをしっかり比較できます。

お客様の声:W様

遠方でも電話とチャットでスムーズに売却活動ができました。

土地として買って建売を販売したい業者さんによい条件で売却できました。

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

そもそも借地権とは

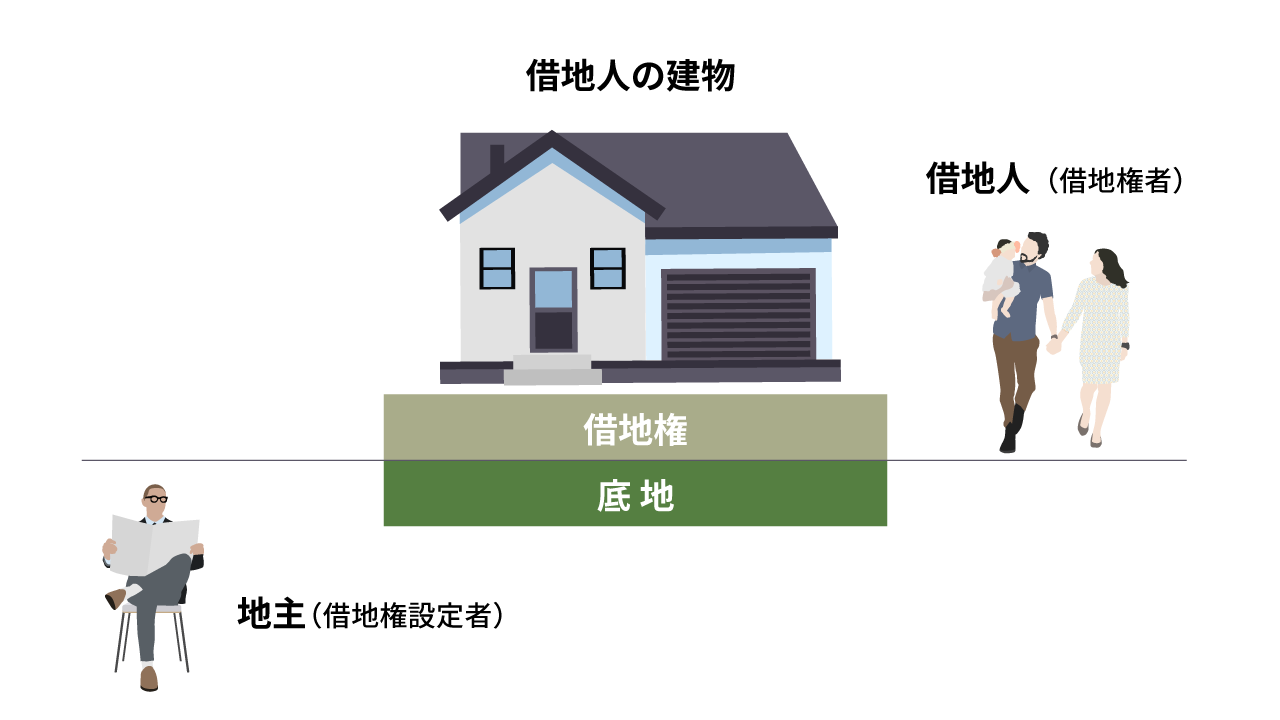

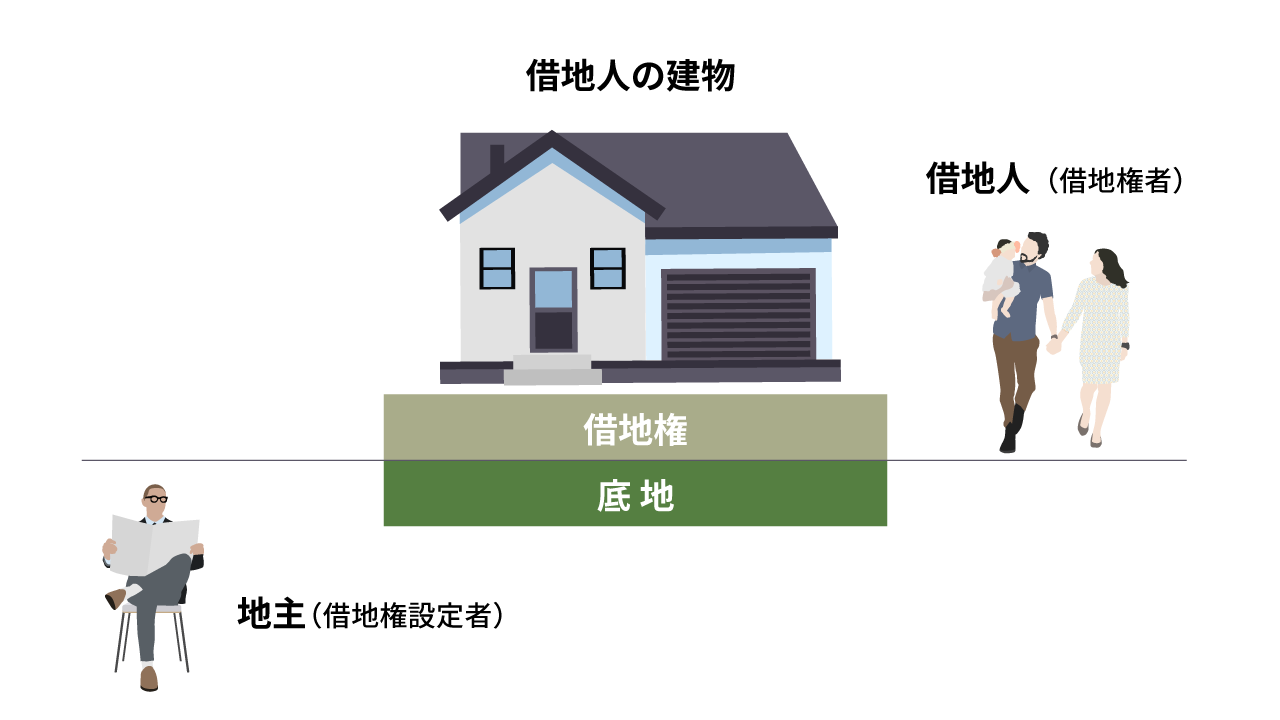

借地権とは、借地借家法で定められた「建物を建てるために第三者から土地を借りる権利」を指します。

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

出典:借地借家法第2条1号(e-Gov法令検索)

借地人(借地権者)は地主(底地権を持つ借地権設定者)に賃料を払い土地を借り、建物を建てます。借地上の建物は、借地人が所有権を有します。

借地権には地上権と賃借権がある

借地権には地上権と賃借権があり、以下のように内容が異なります。

| | 地上権 | 土地の賃借権 |

|---|

| 有する権利 | 地上権設定契約に基づき、土地を直接的・排他的に支配する(物件) | 賃貸借契約に基づき、土地を使用する(債権) |

| 登記の義務 | 地上権設定登記が必要 | 賃借権登記は可能だが義務ではない |

| 抵当権 | 地上権に設定できる | 土地賃借権には設定できない

(建物には設定できる) |

| 譲渡・転貸 | 地主の承諾不要でできる | 地主の承諾があればできる |

このように、借地権が地上権であれば地主の承諾不要で第三者に権利を譲渡できますが、土地賃借権の場合には地主の承諾が必要となります。なお地上権は借地人の権利が非常に強く地主に不利であるため、地上権が設定された借地は多くありません。

借地権には契約更新できるものとできないものがある

借地権は、さらに契約を更新できるものとできないものに分かれます。

契約更新

できる | ・1992年7月31日以前に契約が成立した借地法(旧法)に基づく借地権

・1992年8月1日以降に契約が成立した借地借家法(新法)に基づく普通借地権 |

|---|

契約更新

できない | ・1992年8月1日以降に契約が成立した借地借家法(新法)に基づく一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権および一時利用目的の借地権 |

|---|

契約更新できる借地権は、借地に建物が建っている限り、地主は正当な理由無く更新を拒否できません。そのため借地上に建物がある限りは、継続して土地を利用し続けられます。

このように借地権には多くの種類があります。そのため借地権付き建物を買い取ってほしいと考えている場合には、まずは契約書を確認し、設定されている借地権がどれに該当するのかを把握することが重要です。

借地権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:借地権とは?種類や発生要件、メリット・デメリットなどを徹底解説!

うーん、借地権には地上権と賃借権があるってどういうこと?

借地権は、他人の土地を借りて使う権利のことで、この借地権には2種類あります!

簡単にいうと「地上権」は借りる人にとって”自由度が高く”て強い権利で、「賃借権」は地主さんと”相談しながら使う”タイプの権利といわれています。

借地権付き建物の売却方法

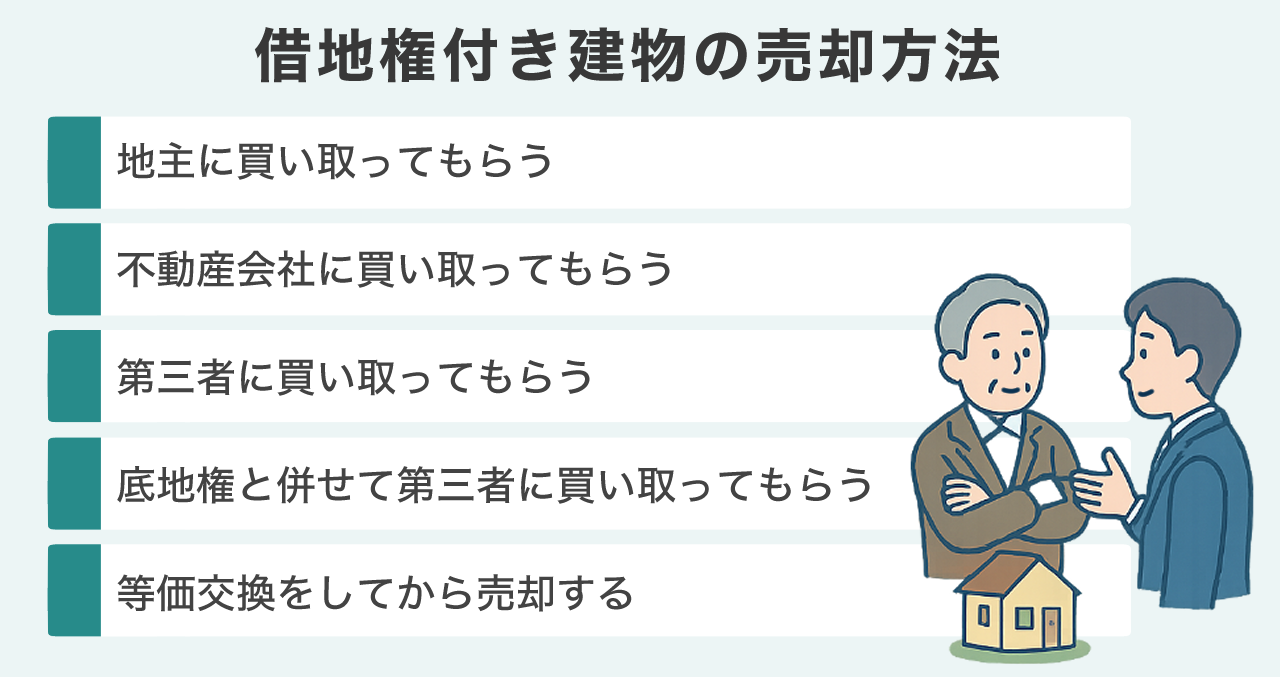

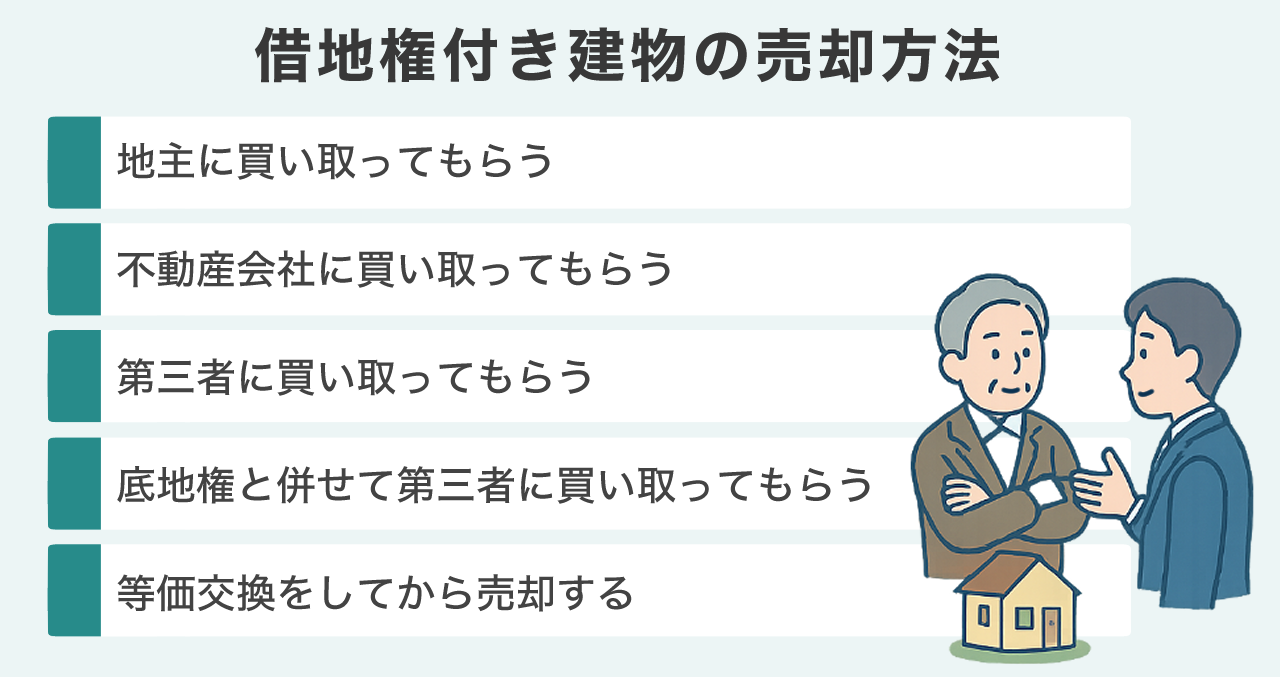

借地権付き建物の主な売却方法には、以下の5つがあります。

- 地主に買い取ってもらう

- 不動産会社に買い取ってもらう

- 第三者に買い取ってもらう

- 底地権と併せて第三者に買い取ってもらう

- 等価交換をしてから売却する

それぞれの売却方法について解説します。

地主に買い取ってもらう

最初に考えられるのは、地主に買い取ってもらうことです。

借地としている場合、地主は底地権しかありませんが、借地権を買い取ると所有権(土地を所有し利用する権利)を得て土地を自由に使えるようになります。地主が自分で土地を使いたいと望んでいる場合には、交渉がスムーズに進む可能性が高いでしょう。

ただし買い取り後の用途が決まっていなければ、地主は賃料収入を維持することを望むと考えられます。地主に借地権を買い取る義務はなく、メリットを感じなければ買い取ってもらうのは難しくなるでしょう。

関連記事:借地権の売却方法は?相場や売却の流れ、成功ポイントまで徹底解説

不動産会社に買い取ってもらう

不動産会社に買い取ってもらうのも一つの方法です。買取の場合は不動産会社が買主となり、売却活動をする必要がないため、短期間での売却が期待できます。

ただし、売却価格は相場よりも低い傾向にあります。借地権付き建物は流動性が低く、買取後に再販して利益を得られる見込みが低いからです。

不動産会社に買い取ってもらう方法は、売却価格よりも早期の売却を優先したい方に向いています。

関連記事:

家の買取とは?相場や査定を依頼する会社の探し方、高額買取のポイントなどを解説

一軒家(一戸建て)は買取と仲介どちらで売るべき?価格相場や査定の依頼先を紹介

ゴミ屋敷の売却は買取がおすすめ!かかる費用や注意点も解説

空き家の買取完全ガイド:メリット・デメリットや相場、流れ、注意点などを徹底解説

第三者に買い取ってもらう

次に考えられるのは、第三者に買い取ってもらう方法です。第三者の買取を検討するときには、賃借権か地上権かによって対応が異なります。

賃借権の場合

現状、借地権の多くは賃借権です。借地権が賃借権である場合、第三者に買い取ってもらうには地主の承認を得る必要があります。

賃借権付き建物の譲渡では、あわせて地主の「建て替え承諾」が必要となるケースも少なくありません。建物がいつか朽ちることを考えると建て替えを想定しておく必要がありますが、賃借権の場合建て替えるにも地主の承諾が必須であるためです。契約更新できるタイプの借地権であっても、更新が認められるのは「建物が建っている場合」に限られるため、建て替え承諾なしで貸借件付き建物を購入するのは買主にとってはリスキーです。なお賃借権が更新できないタイプの場合には、売却の難易度はさらに高くなるでしょう。

このように、借地権付き物件の借地権が賃借権であるケースでは、買取が成功するかどうかは地主の意向に大きく左右されます。そのため買取を成功させるには、借地権付き建物の取引経験が豊富で地主との交渉に長けた仲介担当者に相談することが何よりも重要です。

借地権付き建物の取引や地主との交渉に慣れた仲介担当者を探すときには、担当者と直接マッチングできる仲介担当者紹介サービスを利用すると効率的です。 たとえば大手不動産会社が参画しているタクシエでは、ご希望の条件にあった担当者を無料で紹介していますので、利用を検討してみるとよいでしょう。

地上権の場合

借地権が地上権である場合、第三者に譲渡する際に地主の承諾は不要です。不動産会社に売却を相談し、買主が見つかれば買い取ってもらえます。

ただし地主の承諾がいらないとはいえ、事前に相談せずに第三者に譲渡すると地主との関係が悪化する可能性が高くなります。購入者に対しても心証を悪くする恐れがあるため、譲渡に際しては事前に伝えておくのが無難です。

関連記事:

家を売却する方法は?流れや必要書類、かかる税金を解説

不動産買取とは? 買取の種類や仲介との違い、業者の選び方、成功ポイントを解説

底地権と併せて第三者に買い取ってもらう

4つめに考えられるのは、地主と協力して底地権とあわせて第三者に買い取ってもらう方法です。地主は自分の土地を借地としている限り、自由に土地を使えません。にもかかわらず、固定資産税や都市計画税は地主の負担となります。地価が上がり税負担が増えても、契約更新まで遠ければ地代を上げられず、場合によっては収益がでていないケースもあります。

賃料収入を得られるメリットを上回るメリットが地主にあれば、この方法は有効です。借地権と底地権を同時に買い取れば買主は所有権を得られるため、購入検討者も増えるでしょう。

等価交換をしてから売却する

建物より広い土地を借りている場合は、等価交換してから売却する方法もあります。借地権における等価交換とは、借地権と底地権を互いに等しい価値で交換し、土地の一部または全部を完全な所有権にすることです。

たとえば、100坪の土地における地主の底地権の一部と、借主の借地権の一部を交換して、それぞれ50坪ずつの土地を完全所有する形に変更するケースなどが挙げられます。

等価交換を行うことで、借地権付き建物を自分の所有物として売却できるため、売却活動を進めやすくなります。

ただし、交換割合に関して地主と交渉する必要があり、交渉力や法的知識がないと売却活動が滞ってしまいます。また、税務に関する手続きも発生し専門的な知識が求められるため、等価交換をして売却する場合、個人で進めるのは困難です。不動産会社や税理士などの専門家と相談しながら、売却活動を進めましょう。

その通りです!

一般的には 地主に売るパターンが一番少なくて、 第三者に売るパターンが多いと言われています。

地主と一緒に売る方法は、地主が協力的な場合には成功しやすいですが、交渉が必要だから簡単ではないことも多いですね。

借地権付き建物の売却の流れ

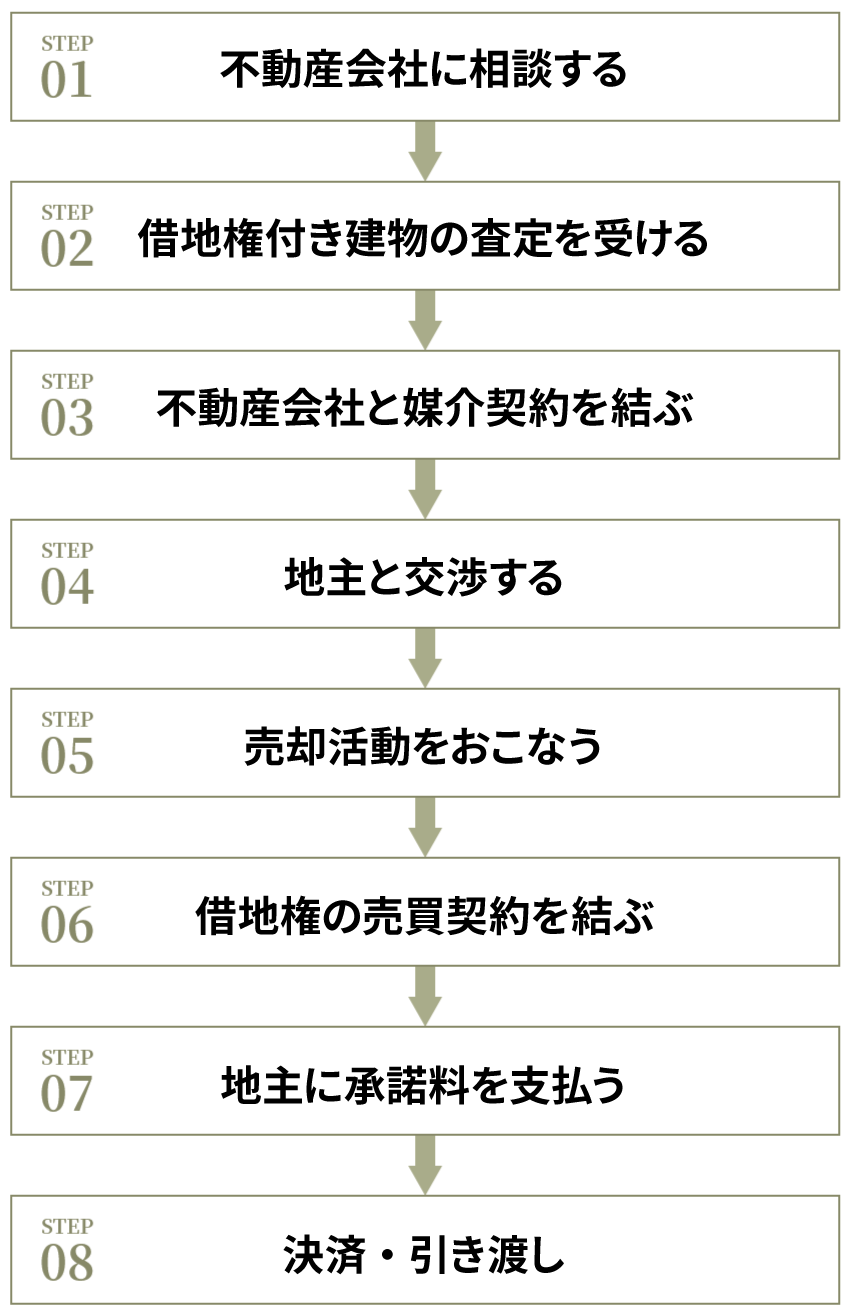

借地権付き建物の買取は、以下のように進めるのが一般的です。

各ステップの内容を、順番に解説します。

関連記事:

一戸建ての売却の流れは?家を売る方法・手順を紹介

家を売る方法を徹底解説!流れや費用、不動産会社の探し方は?【完全版】

STEP1.不動産会社に相談する

まずは借地権付き建物の買取を不動産会社に相談します。借地権付き建物の取引は、地上権でない限り地主の承諾が必要になるため、地主との交渉に長けた仲介担当者がいる不動産会社を選ぶことが重要です。

しかし、借地権付き建物は不動産としては少ないため、取引の実績と確かなノウハウを有した仲介担当者は希少です。そのため一括査定サイトなどで不特定多数の不動産会社にアプローチするのではなく、条件にあった担当者と直接マッチングできる仲介担当者紹介サービスの利用をおすすめします。

例えば80社以上の大手不動産会社から700名以上の精鋭が登録しているタクシエなら、物件のあるエリアで実績豊富な担当者が自動でマッチングされます。プロフィールや実績を確認したうえで相談相手を選べるのでミスマッチがありません。チャットでコミュニケーションを取りながら、信頼できるパートナーを効率的に見つけられます。

関連記事:【家の処分】自宅を賢く整理する7つの方法|費用と手順を解説

STEP2.借地権付き建物の査定を受ける

仲介担当者に依頼して、借地権付き建物の査定を受けます。どのように買取を進めるかを考えるためにも、借地付き建物がいくらで売れるかを把握しましょう。

なお借地にはそれぞれ土地の更地の評価額に対する借地権の割合(借地権割合)が、国税庁により定められています。借地権割合は30〜90%の間で10%刻みで決まっていますが、例えば更地の評価額が3,000万円、借地権割合が60%だからといって、1,800万円で取引されるわけではありません。

借地権付き建物の買取価格は地主の意向やさまざまな条件によって決まるため、正確な価格を把握するには査定に出す必要があるのです。

関連記事:一戸建ての査定価格の算出方法|査定の流れと査定額を上げるためのポイントを解説!

STEP3.不動産会社と媒介契約を結ぶ

買取を進めることに決めたら、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には複数社と契約できる一般媒介契約と、1社とのみ契約し売却を一任する専任媒介契約・専属専任媒介契約があります。

借地権付き建物を買い取ってもらうためには、地主との交渉を任せる仲介担当者との信頼関係が重要です。そのため基本的には専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を選ぶのが無難です。

関連記事:媒介契約の3種類とは?特徴を比較解説|不動産取引の基礎知識

STEP4.地主と交渉する

仲介担当者と話し合い、誰に・どのように買い取ってもらうか方針を決めたのち、地主の承諾を得るため交渉してもらいます。基本的に地主が第三者への借地権付き建物の売却に賛成するケースは少ないため、話し合いをスムーズに進めトラブルを回避するには仲介担当者に交渉を任せるのが無難です。地主に直接買取を求める場合も、直接交渉は避け担当者に間に入ってもらいましょう。

借地権付き建物の取引に慣れた仲介担当者であれば、地主のメリットを訴求して、地主による直接買取、底地権と併せて第三者に買い取ってもらうなどさまざまな提案が期待できます。地主に直接買い取ってもらえる場合は、STEP6に進みます。

関連記事:引っ越したいのに家が売れない!どうなるのか・どうするべきかを解説

STEP5.売却活動をおこなう

地主が第三者による買取を承諾したら、不動産会社は売却活動をおこないます。借地権付き建物の取引は、地主と借地人、買主の三者が関係するため、仲介担当者には高度な交渉力が求められます。

STEP6.借地権の売買契約を結ぶ

買主が決まったら、地主に承諾書を作成してもらい、買主と借地権の売買契約を結びましょう。買主が地主の場合は、地主と売買契約を締結します。この時点で売却代金の5〜10%程度の手付金を受け取り、不動産会社に仲介手数料の半額を支払うのが一般的です。

STEP7.地主に承諾料を支払う(相場は借地権価格の10%程度)

借地権付き建物の第三者への売却を地主に承諾してもらった際には、承諾料の支払いを求められることがほとんどです。承諾料は契約書に明記されていないケースも多く、その場合は借地権価格の10%程度が相場といわれています。ただし個別性が高いので、不動産会社に相談して決めるのが無難です。

なお借地権付き建物の譲渡においては、地主の建替承諾が必要になるケースも多く、その場合には建替承諾料も要します。

STEP8.決済・引き渡し

買主が住宅ローンを利用する場合は、手続きが終わるのを待ち決済・引き渡しへと進みます。決済当日は残金の受領、建物の所有権移転登記の手続きをおこない、不動産会社に仲介手数料の残額を支払います。

結構ステップが多くて大変そうですね…。

TAQSIE(タクシエ)ではどこからサポートしてくれるのですか?

TAQSIE(タクシエ)では、STEP1から担当者がサポートします。不動産のエリアや条件を確認し、最適なエージェントを紹介させていただきます!

関連記事:家を高く、早く売る方法。意外と知らない「買取」による売却という選択肢

借地権付き建物の売却を成功させるポイント

借地権付き建物の買取の成功は、地主とうまく交渉できるかどうかにかかっています。そのため借地権付き建物の取引経験が豊富で、地主との交渉に慣れた仲介担当者を見つけることが何よりも重要です。

地主に買い取ってもらう場合でも、不動産会社を通すことでスムーズに交渉を進められます。仲介手数料がかかりますが、地主との直接交渉は避け不動産会社を通すのが無難です。

借地権付き建物の取引経験が豊富な担当者を探すときには、担当者と直接マッチングできる仲介・買取担当者紹介サービスの利用がおすすめです。 例えば三菱地所グループが運営しているタクシエなら、条件にマッチした担当者を直接ご紹介いたします。数多の不動産会社の中から自力で条件を満たす担当者を探す手間と時間が不要になるので、ぜひ利用をご検討ください。

借地権付き建物の売却時に地主の承諾を得られない場合の対応

借地権付き建物を譲渡したくても、地主が自身での買取にも第三者の買取にも同意しない場合があります。そのようなときには、裁判所に「借地非訟裁判」の申し立てが可能です。裁判所は事情を鑑み、地主の代わりに許可を与えるかどうかを判断します。

ただし申し立てには大変な労力がかかるうえ、地主との関係性はさらに悪化すると考えられ円満な取引は期待できなくなるでしょう。

そのため借地権付き建物の譲渡に際しては、初めから交渉力が高い仲介担当者に相談し、地主の承諾が得られるよう尽力してもらうことが重要です。

借地権付き建物を売却したときにかかる税金

借地権付き建物の売却時には、以下の税金がかかります。

それぞれの税金について解説します。

印紙税

借地権付き建物の売買契約書を作成する際には、印紙税がかかります。印紙税とは、課税文書を作成する際に課される税金です。

売買契約書に記載されている契約金額に応じた収入印紙を購入し、売買契約書に貼りつけて納付します。契約金額に対する印紙税額は、以下のとおりです。

契約金額 | 本則税額 | 軽減後の印紙税額 |

|---|

1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

1万円以上〜10万円以下 | 200円 | 200円 |

10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |

50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

5億円超〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

10億円超〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

50億円超 | 60万円 | 48万円 |

参考:「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(国税庁)

2014年4月1日から2027年3月31日までに作成された売買契約書のうち、契約金額が10万円を超えるものには、軽減措置の印紙税額が適用されます。

ただし、借地権のみの売買契約書は、軽減措置の適用対象外です。建物の金額も併記されている場合には、借地権と建物の合計金額に対して軽減措置が適用されます。

譲渡所得税

借地権付き建物の売却で利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税とは、譲渡所得に対して課税される所得税・復興特別所得税・住民税の総称です。不動産を売却した翌年の確定申告時に納付する必要があります。

譲渡所得税の納税額は、譲渡所得から特別控除を差し引いた金額に税率をかけて算出します。譲渡所得および譲渡所得税の算出方法は、以下のとおりです。

・譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費) ・譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除)×税率 |

参考:「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」(国税庁)

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間に応じて異なります。

不動産の所有期間 | 税率(復興特別所得税を含む) |

|---|

5年以下(短期譲渡所得)

| 39.63%(所得税30.63%・住民税9%) |

5年超(長期譲渡所得) | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |

参考:「土地や建物を売ったとき」国税庁

不動産の所有期間が5年以下・5年超かで納税額が倍近く変わってくるため、売却時期を調整できるのであれば、5年を超えてから売却するとよいでしょう。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記や登録を行う際に納める税金です。借地権付き建物に抵当権が設定されている場合は、売却時に抵当権を抹消する必要があり、手続きの際に登録免許税がかかります。抵当権抹消登記における登録免許税の金額は、不動産1件につき1,000円です。

抵当権抹消登記は、自分で行うこともできます。しかし、提出書類に不備があるとスムーズに売却が進められなくなるため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼する場合は、別途15,000~20,000円程度の依頼料がかかります。

借地権付き建物の売却はTAQSIE(タクシエ)に相談

借地権付き建物は、地主や第三者に買い取ってもらうことは可能です。ただし買取を成功させるには、借地権付き建物の取引に慣れ、地主との高度な交渉力がある仲介担当者を見つけなければなりません。

取引件数の少ない借地権付き建物の実績が豊富な担当者を探すなら、三菱地所グループが運営する不動産の買取・仲介担当者マッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」の利用がおすすめです。

大手不動産会社80社以上の中から、売却予定の不動産があるエリアでの売却実績をもつ担当者を紹介いたします。

また、希望条件に合う買主をプロが探してくれる「なっとく提案売却コース(仲介)」と、早期売却が可能な「スピード売却コース(買取)」の2つのコースがあり、要望に合わせて売却活動を進められます

無料の会員登録後にチャットで気軽に相談できるため、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む