相続時の悩みの種になりがちな不動産ですが、「評価額の算出が煩わしい」など手間や悩みはつきません。

本記事では不動産のよくあるお悩みの1つである旗竿地の評価方法について触れていきたいと思います。実際にこの記事を読んでいる方の中には、旗竿地の評価についてわかりやすく算出方法を知りたい方が多いのではないでしょうか?

相続税の評価額や固定資産税など、旗竿地の税金に関連するお悩みを解消できるようなわかりやすい記事になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者

池田 守

三菱地所リアルエステートサービス(株) 鑑定部

[保有資格]不動産鑑定士、不動産証券化マスター、宅地建物取引士、マンション管理士等

慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、不動産仲介業務を経て平成8年に不動産鑑定士登録。

三菱地所(株)鑑定室、三菱地所投資顧問(株)鑑定調査部長を経て、三菱地所リアルエステートサービス(株)鑑定部

長を務める。

以前は日本不動産鑑定士協会連合会常務理事、現在は日本不動産鑑定士協会連合会修了考査委員会委員長、鑑定評価品質管理委員会副委員長や東京簡易裁判所民事調停委員も務める。

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

旗竿地の特徴

旗竿地とはどのような土地を指すのかご存じの方も多いかと思いますが、簡単に概要について説明します。

土地が旗のような形となっており、道路に接する面から細長く土地が伸び、奥にまとまった広いスペースある形の土地を旗竿地(ハタザオチ)と言います。

旗竿地のメリットとしては、整形地と比べて価格が安く、道路沿いでないため比較的静かな環境になりやすい点があります。一方で細い路地部分に駐車することが難しい場合があったり、日当たりや風通しが悪い場合もあるため敬遠されやすいケースもあります。

旗竿地が比較的評価がつきにくい理由について詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてみて下さい。

▼関連記事

旗竿地が売れない理由は?売却のコツ・注意点、売れる旗竿地の特徴

<整形地とは>

建築に向いている、ある程度形の整った土地のことを指します。

建物を立てやすい正方形や長方形の土地をイメージするとわかりやすいでしょう。

旗竿地の販売価格が安くなるのは、整形地と評価額の算出方法が異なるためです。どのようにして評価額を算出するのか詳しく深掘っていきましょう。

旗竿地の評価方法をわかりやすく解説

旗竿地の評価方法を大きく3つのステップに分けて説明していきます。

| 評価手順 |

- 路線価を調べる

- 差し引き算で評価する

- 不整形地補正で補正して再度評価する

|

相続時に土地の評価額を算出する方法は複数あります。本記事では相続税路線価を使った評価方法をご紹介いたします。

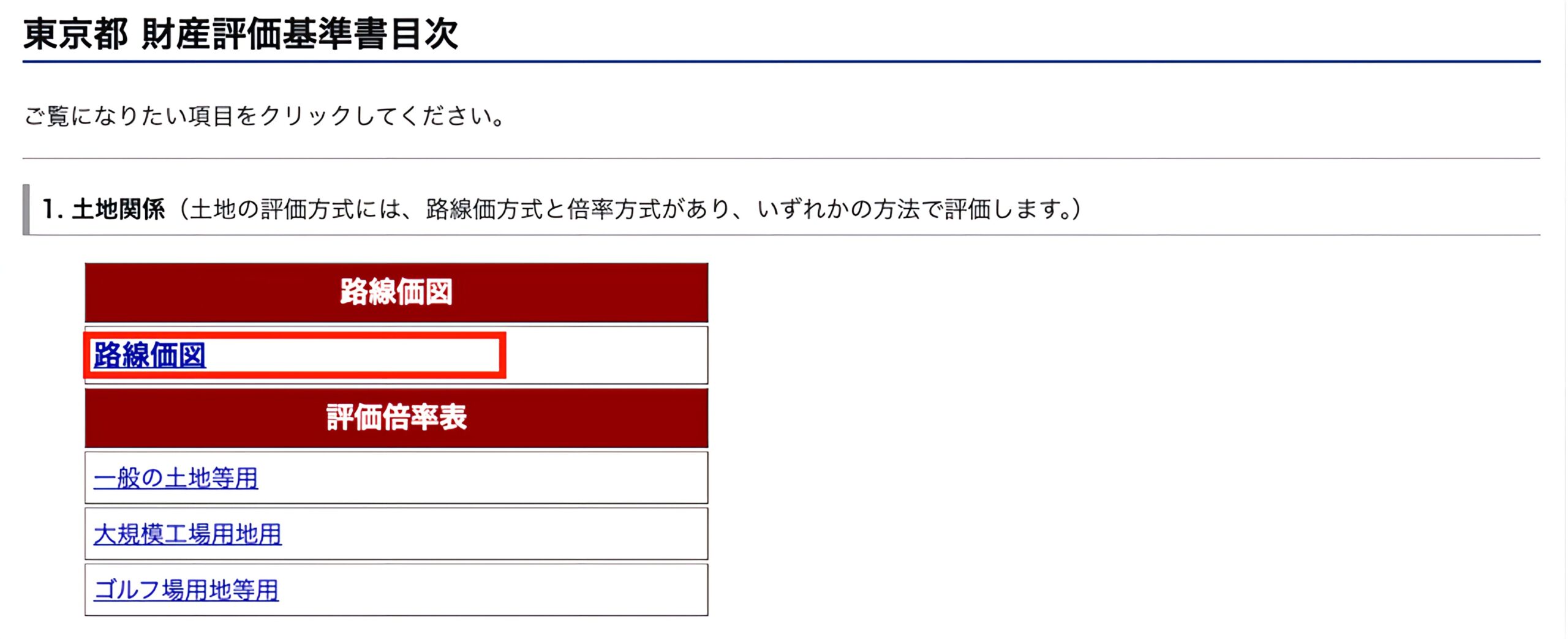

路線価とは道路に面している土地の1㎡あたりの評価額のことを指し、相続税路線価は相続税の算出時に活用される、国税庁が公表している土地価格のことです。路線価は下記のURLから確認が可能です。

引用:路線価図・評価倍率表

路線価には、相続税を計算するときに用いられる「相続税路線価」と、固定資産税を計算するときに用いられる「固定資産税路線価」があります。相続税路線価は公示価格の約80%、固定資産税路線価は約70%の水準となっています。

▼関連記事

【2025年】土地の売却相場はいくら?路線価や地価公示価格からの調べ方も解説

路線価を国税庁の公式HPで確認

路線価には以下の2種類あります。

| 種類 |

用途 |

更新頻度 |

| 相続税路線価 |

相続税や贈与税に関する評価額の計算 |

年に1度

国税庁の管轄 |

| 固定資産税路線価 |

固定資産税、不動産取得税、都市計画税等の計算 |

3年に一度

市区町村(自治体)の管轄 |

今回は相続税計算時に必要な土地の評価額を、路線価を使用する方法で算出していきます。

それでは国税庁が発表している路線価図を確認してみましょう。

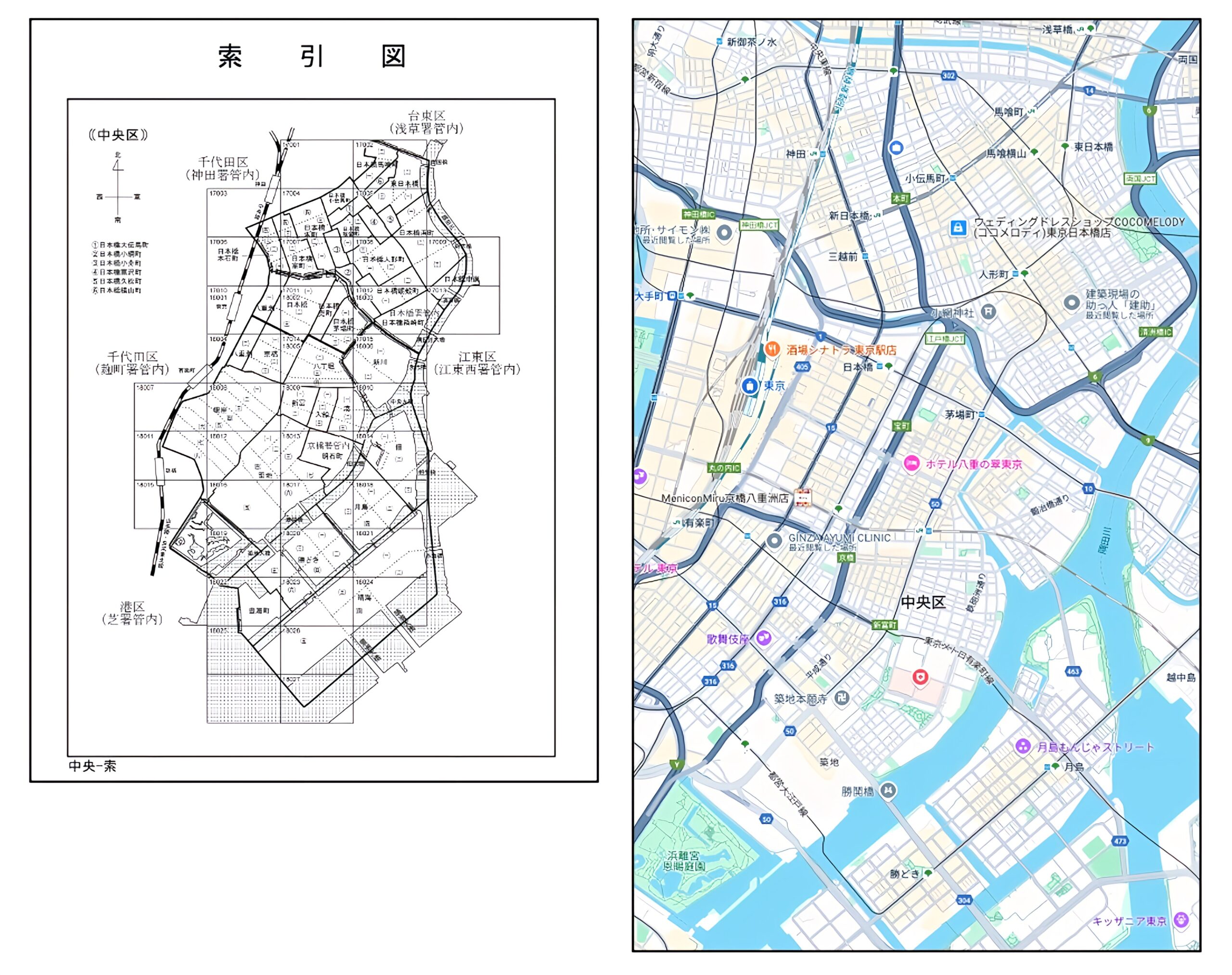

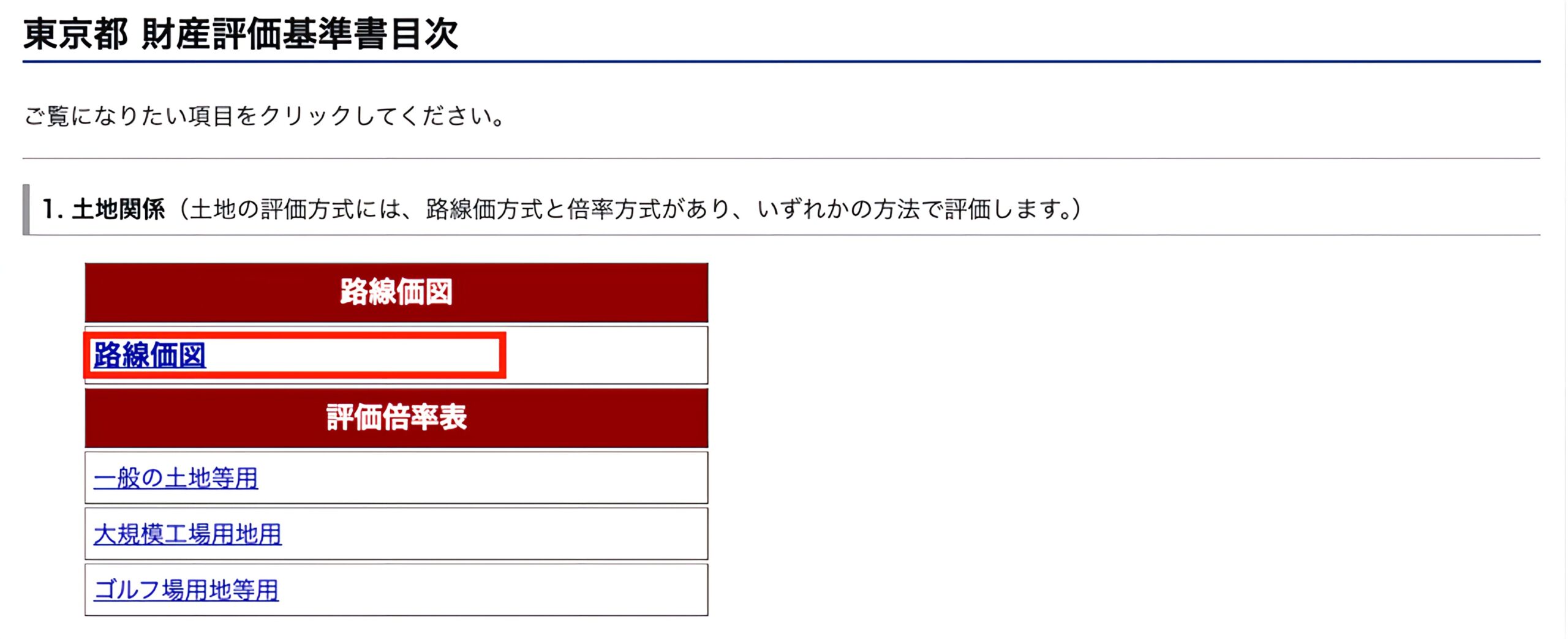

まずは所有している土地の住所を探すために路線価図・評価倍率表を開きましょう。

都道府県を選択すると次のページが開くので「路線価図」をクリックしましょう。

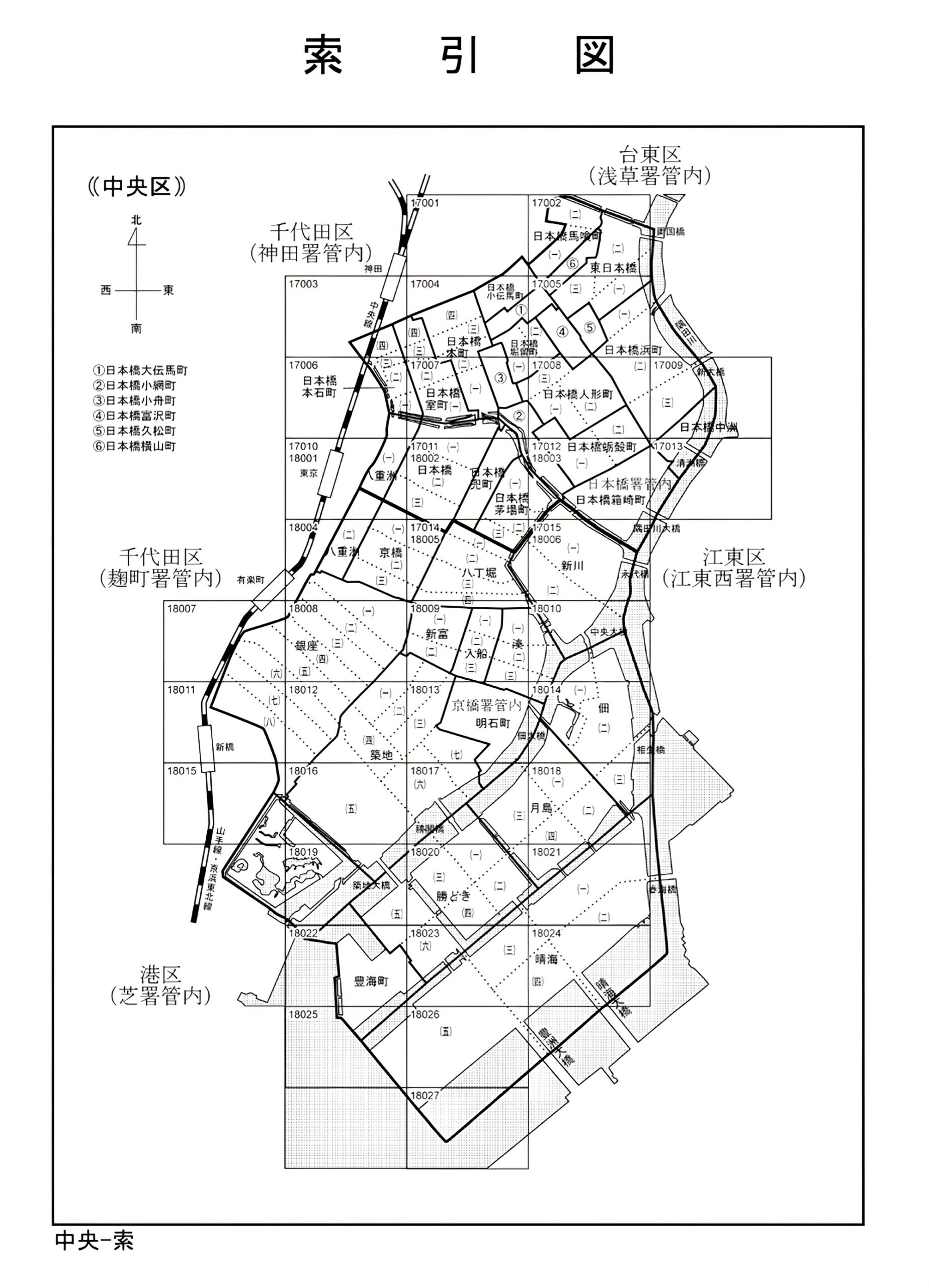

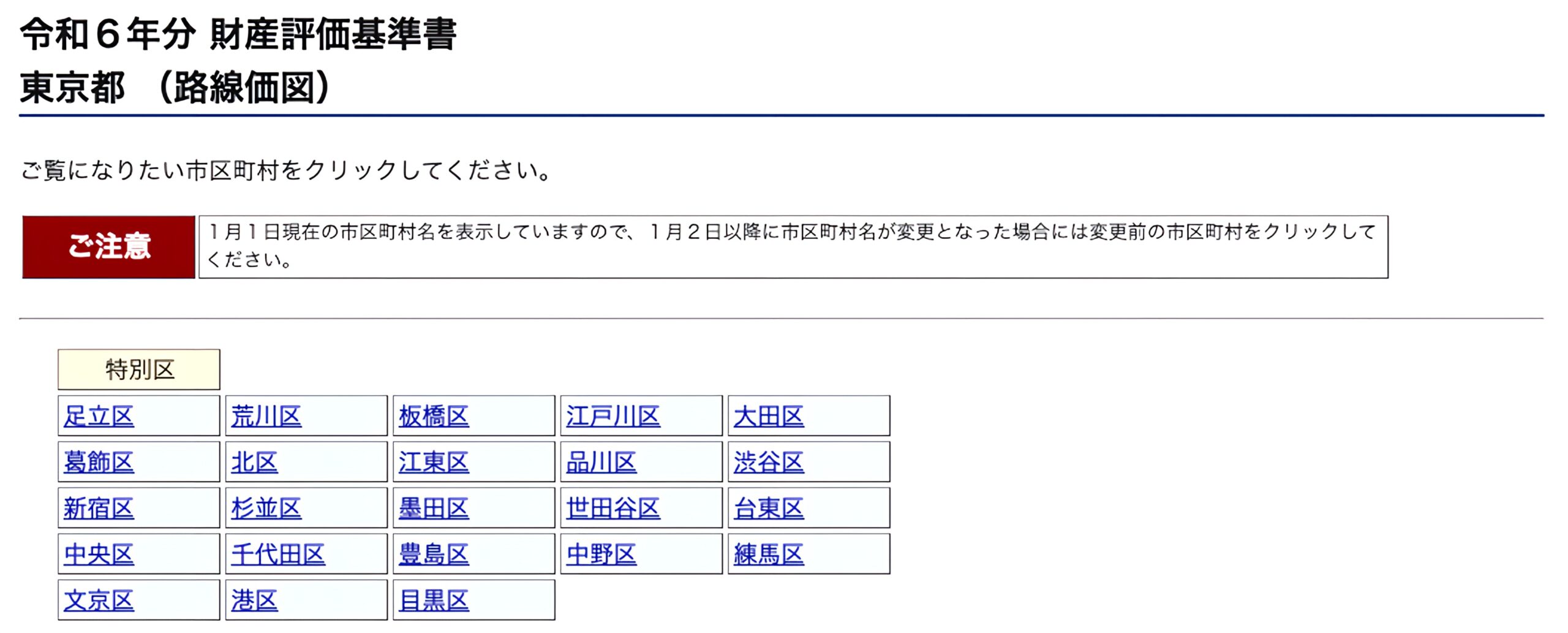

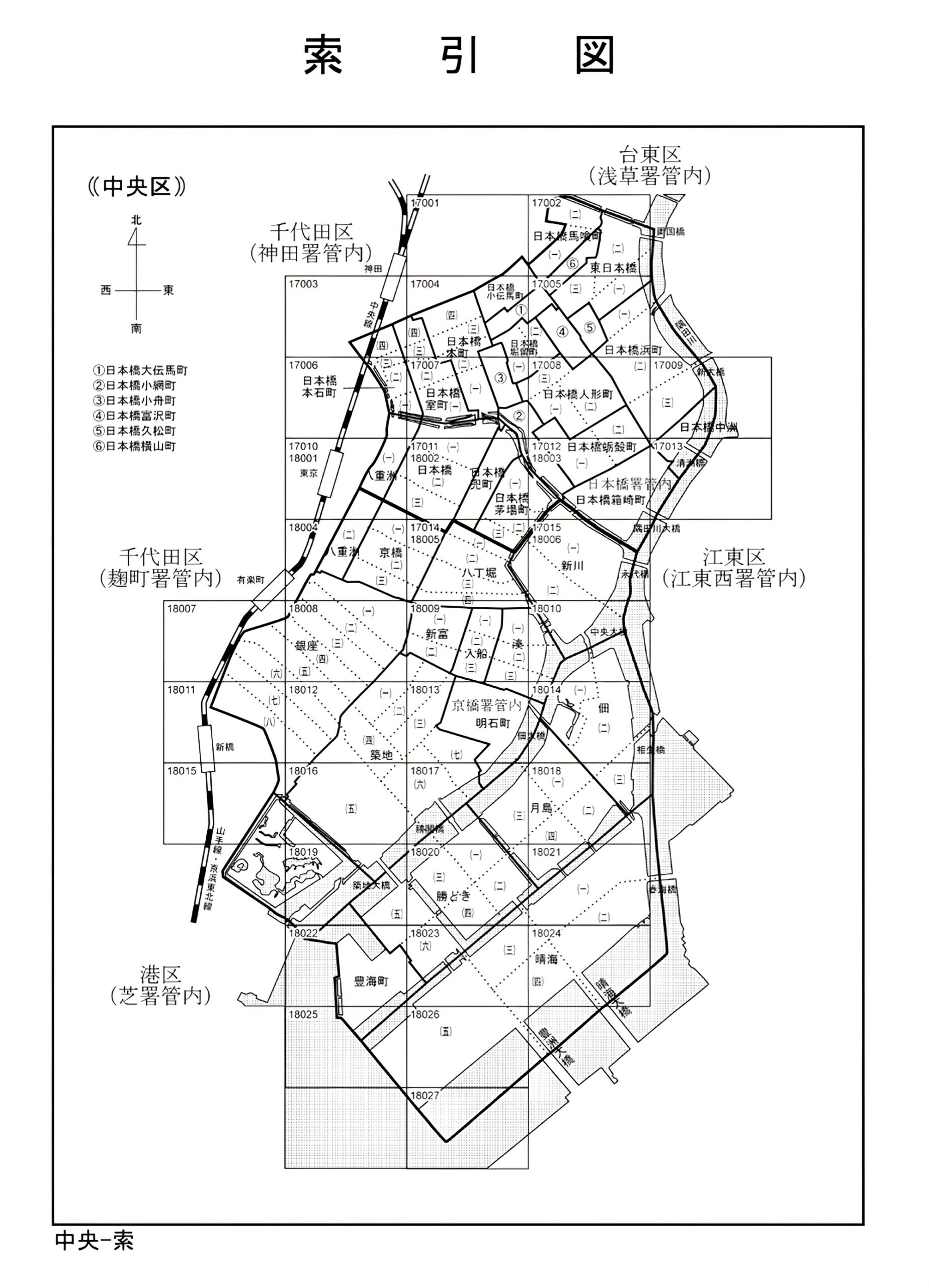

丁目の選択までいくとページ番号が複数ありますので該当する番号を探しましょう。

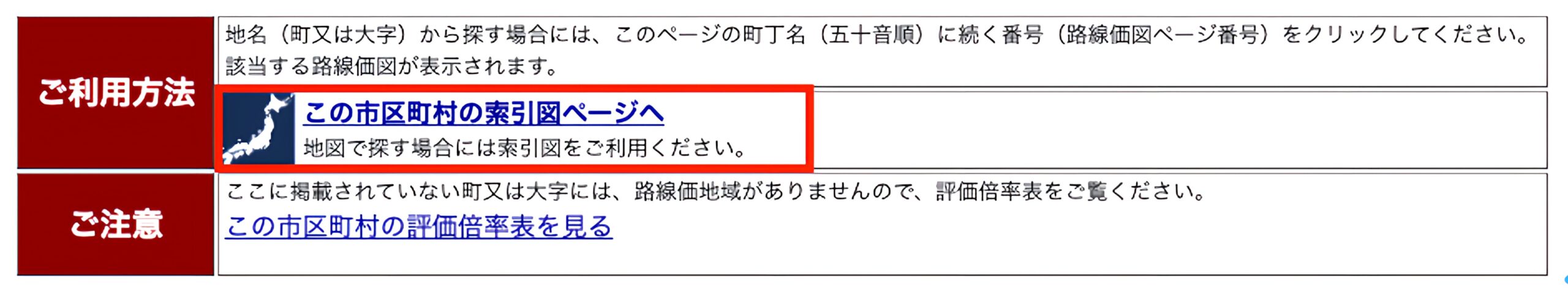

分かりづらい場合は牽引図があるためそちらから探すと分かりやすいです。

牽引図から探したい方は市区町村を選択してからページ上部の画像赤枠をクリック

上記:牽引図の参考

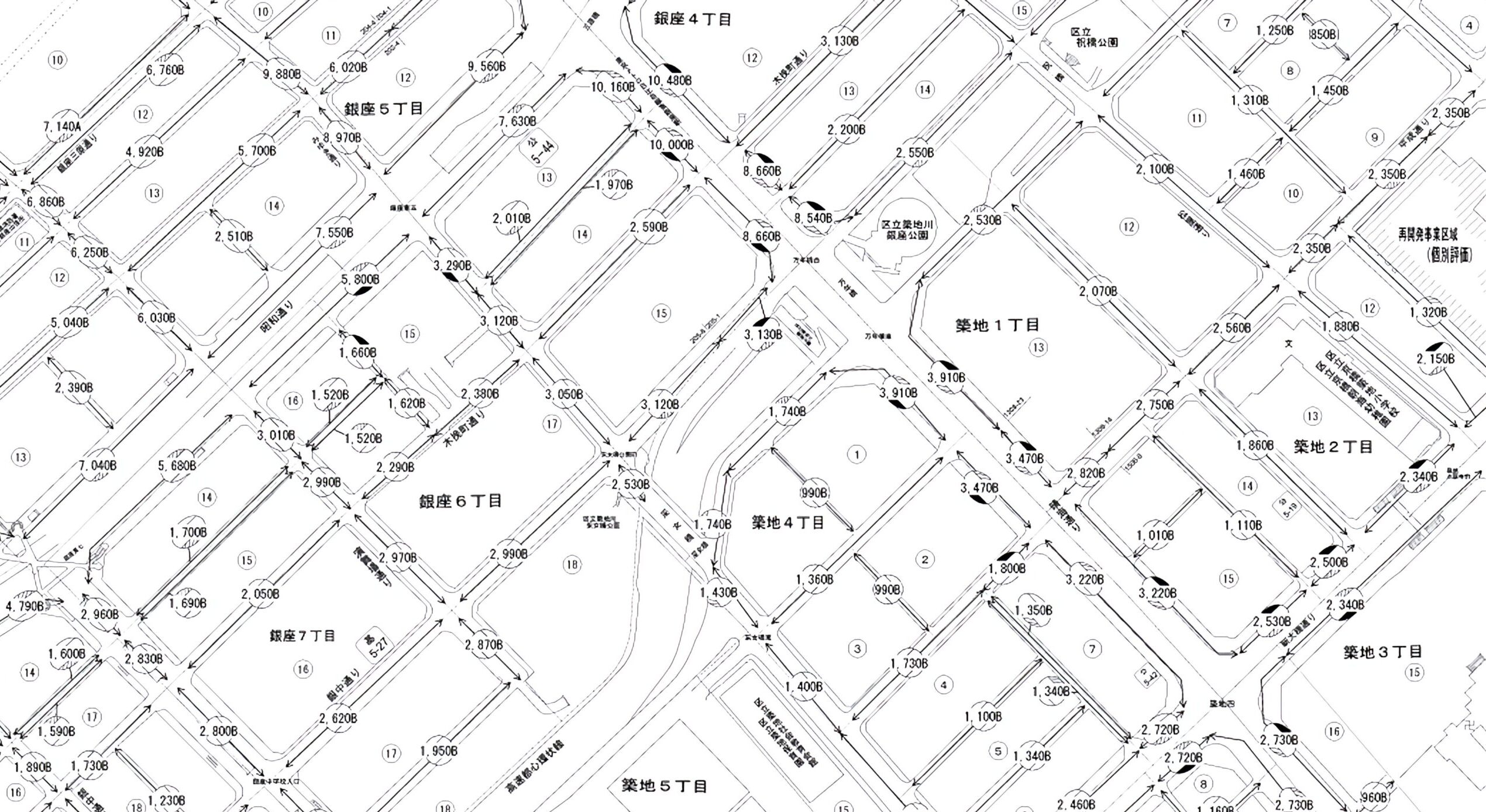

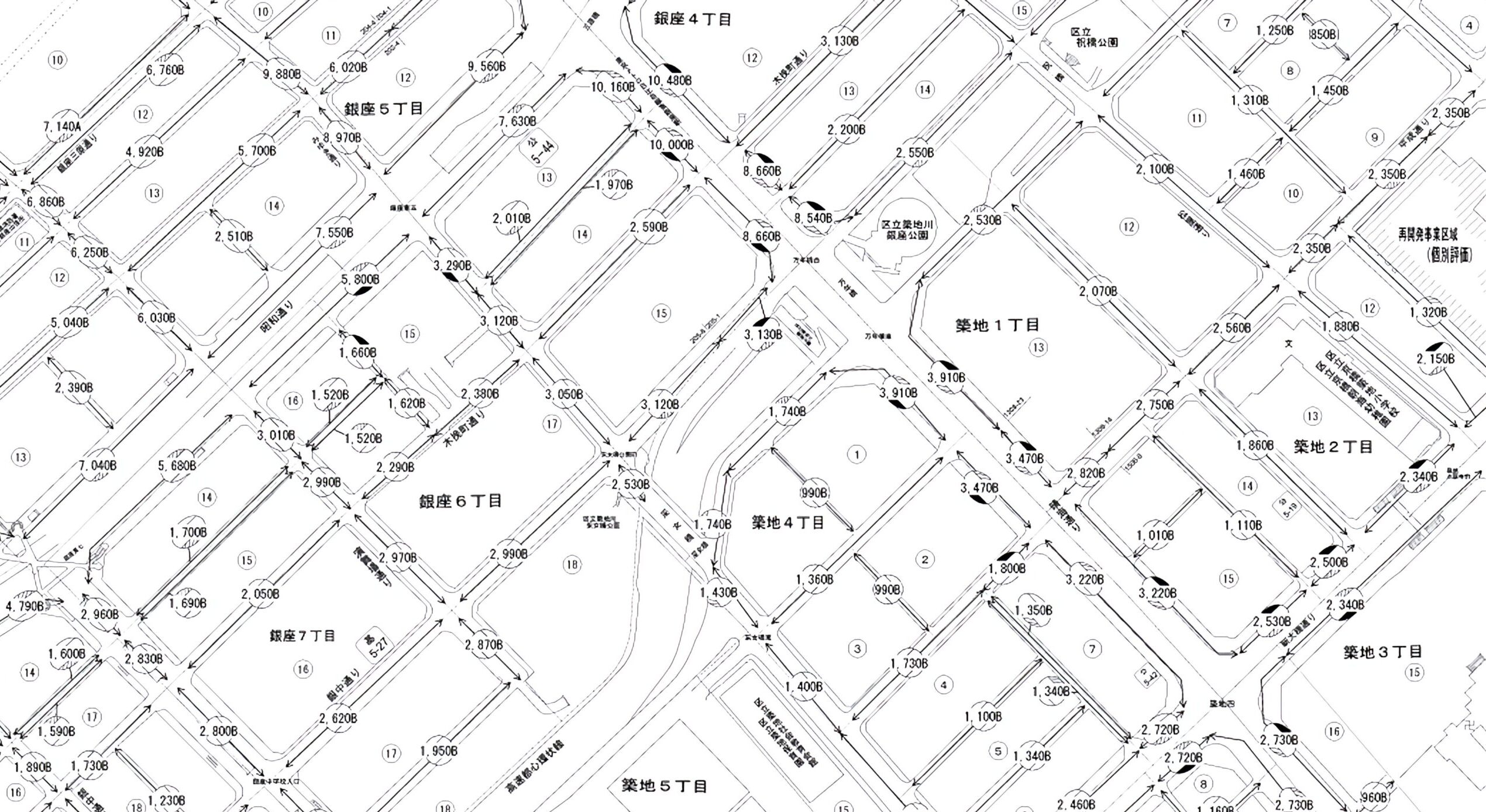

路線価図を開くと、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格が地図形式で記されています。

記載されている数字を1,000倍したものが土地の1㎡あたりの価格にあたり、計算に使用するため、該当する価格をメモしておきましょう。

また路線価は900Cなどと表記されており、アルファベットの文字によって借地権の割合が変動します。

記号

(アルファベット) |

借地権割合 |

| A |

0.9 |

| B |

0.8 |

| C |

0.7 |

| D |

0.6 |

| E |

0.5 |

| F |

0.4 |

| G |

0.3 |

900Cと表記されているものは、1㎡あたり900,000円で借地権の割合が70%ということになります。借地権の場合は相続税の軽減が適用されるため必ずチェックしておきましょう。

次の項目では路線価の見方を分かりやすくまとめてありますが、すでに路線価の見方がわかっている方は下記の「差し引き算で評価」をクリックしてください。

差し引き算で評価

わかりやすい路線価の見方

ページ番号では分かりづらい方も多いかと思いますので、その場合は牽引図を活用して該当する場所を見つけましょう。

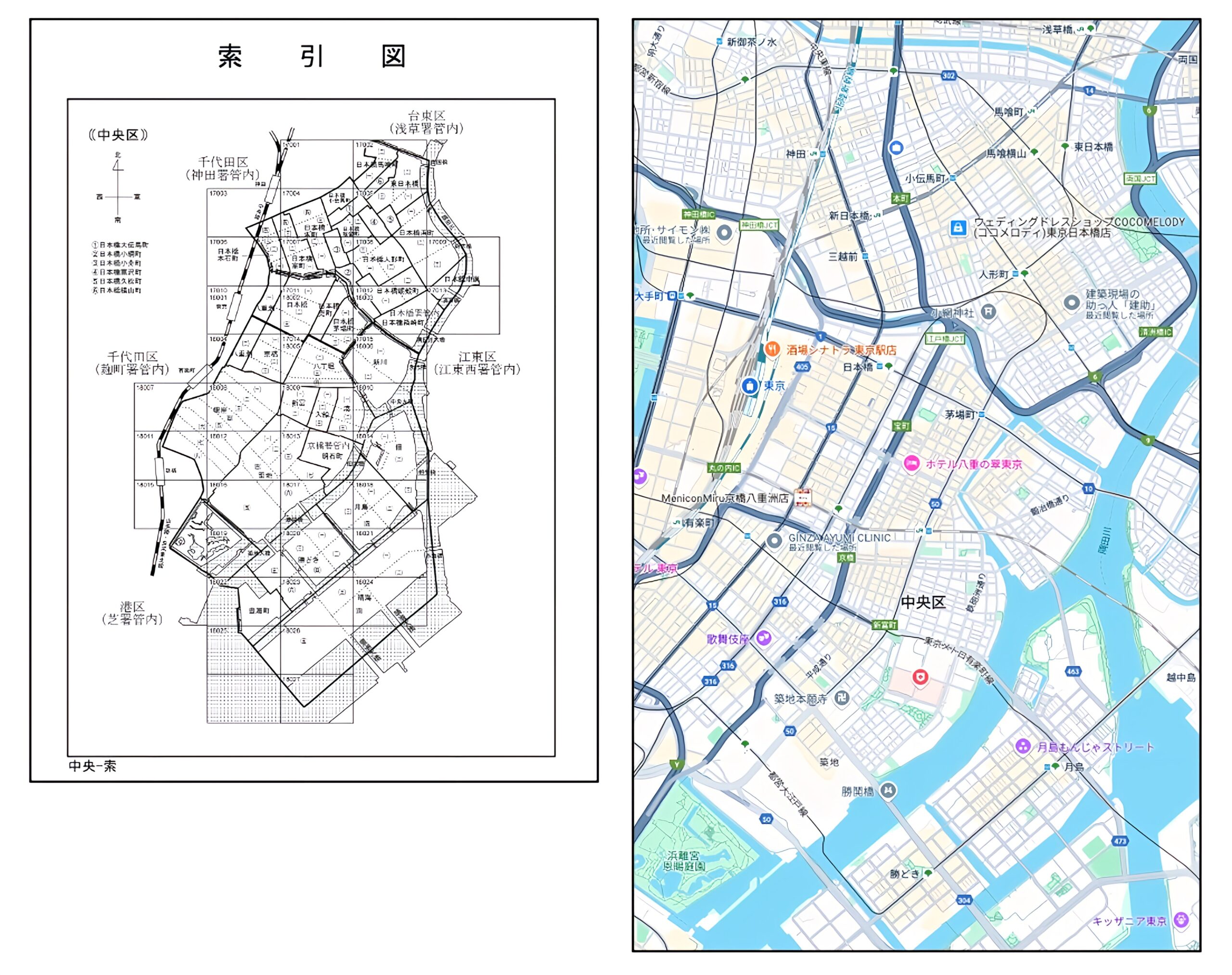

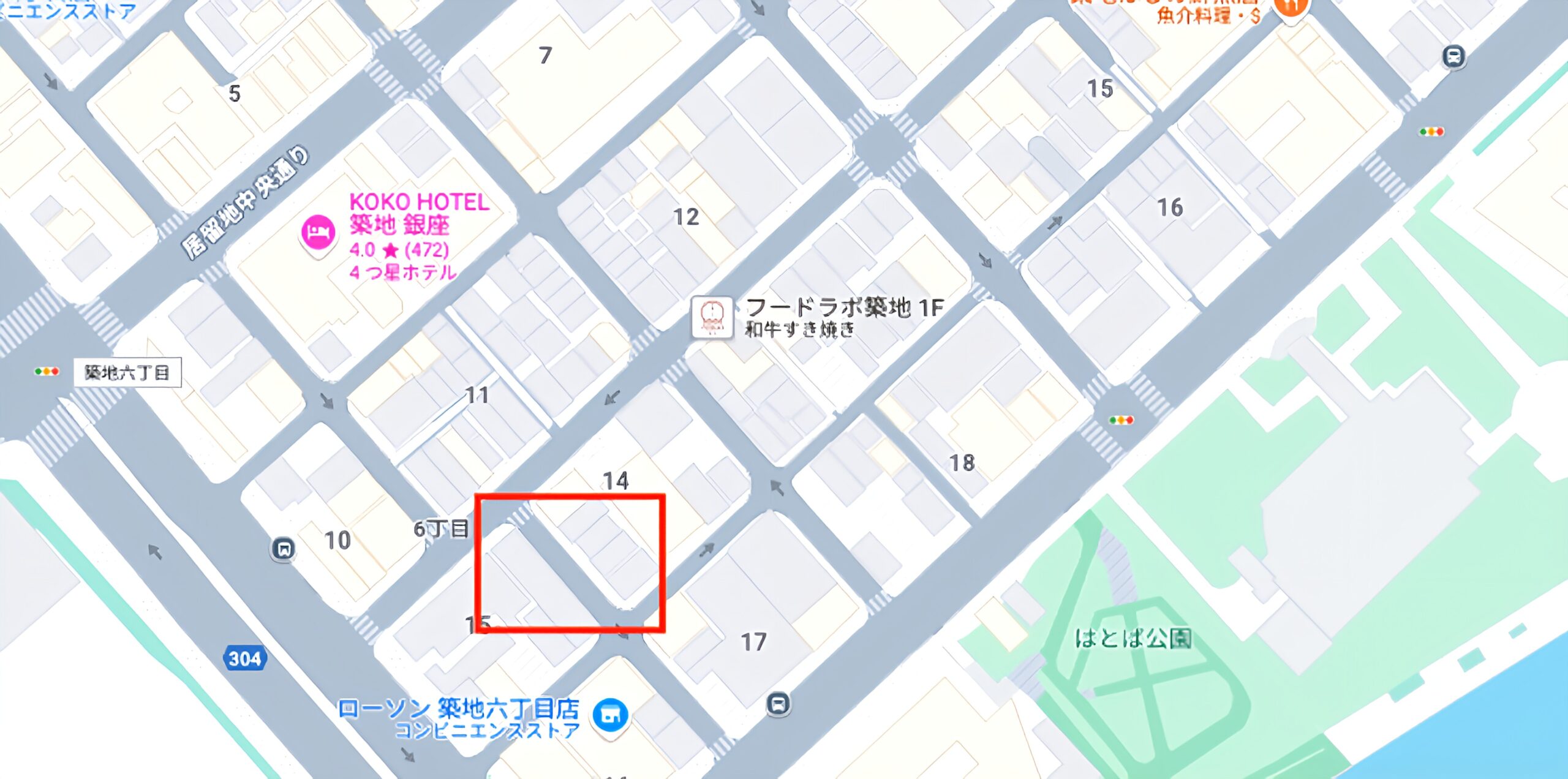

誰でも簡単にできる路線価の調べ方は、Googleマップを使いながら照らし合わせて見つける方法です。

こちらは都道府県をクリックしたあとの牽引図とその牽引図に合わせたGoogleマップの地図です。

上記の手順を踏むと牽引図の選択部分が把握できますのでクリックして路線価を確認してみましょう。あとはGoogleマップを拡大し該当部分の路線価を見つけるだけです。

あっという間に路線価が分かりましたね。

パソコンとスマートフォンがあれば探しやすいので、できればパソコンとスマートフォンを用意しておきましょう。

路線価図の数字を見ると、単に数字のみのものと〇などの図形に覆われているものがあることが判ります。単なる数字の場合は普通住宅地区であることを表しており、楕円形の場合は高度商業地区、ひし形の場合は中小工業地区であることを表しています。路線価図を見ればそのあたりがどのような地域なのか大体わかるようになっています。

差し引き算で評価

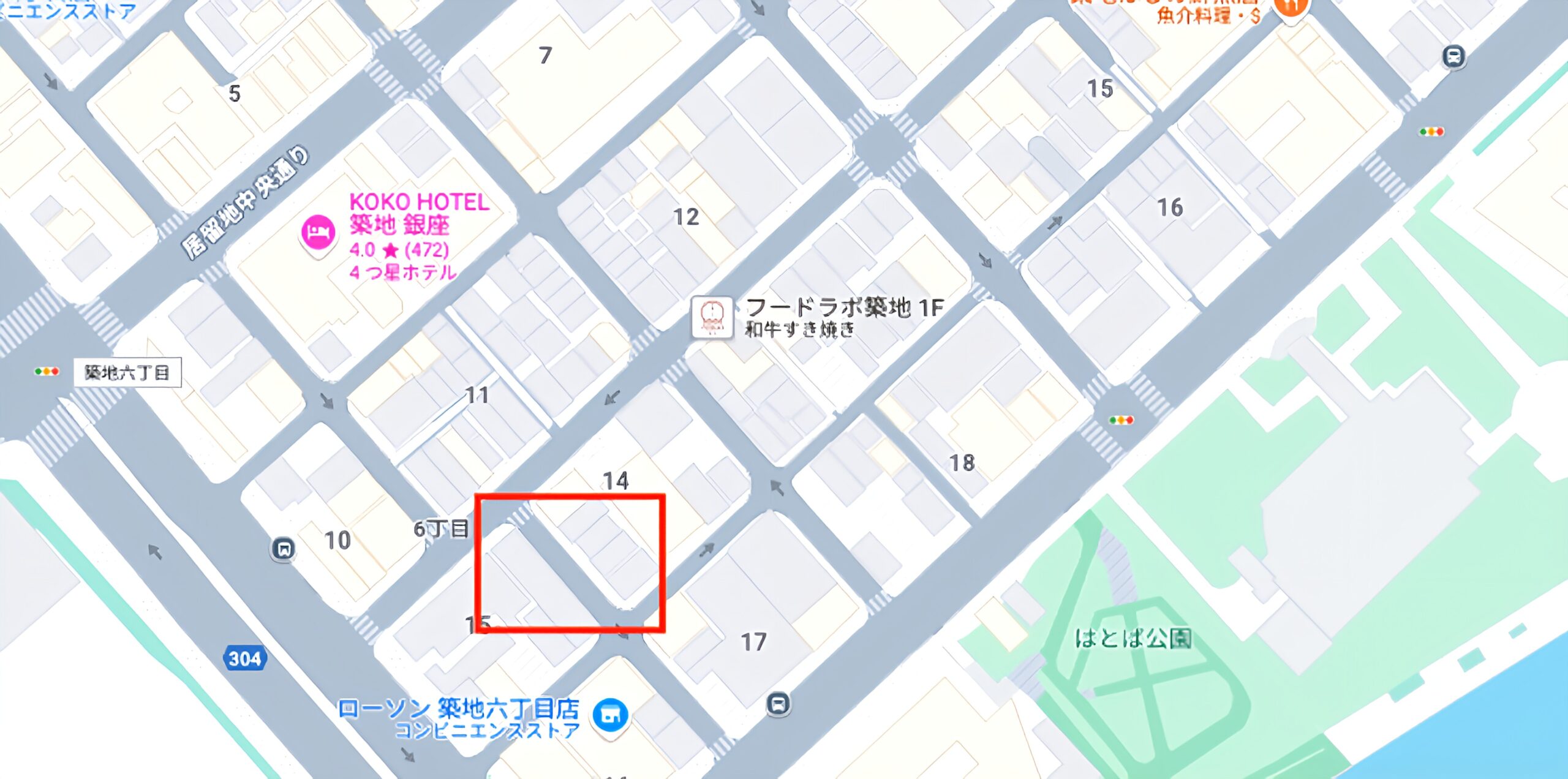

旗竿地の評価額を算出する際には、まず「想定整形地」の面積を計算しますが、想定整形地には自分の土地ではない「かげ地」が含まれます。

<かげ地とは>

想定整形地の不整形地(旗竿地など)以外の部分を指します。

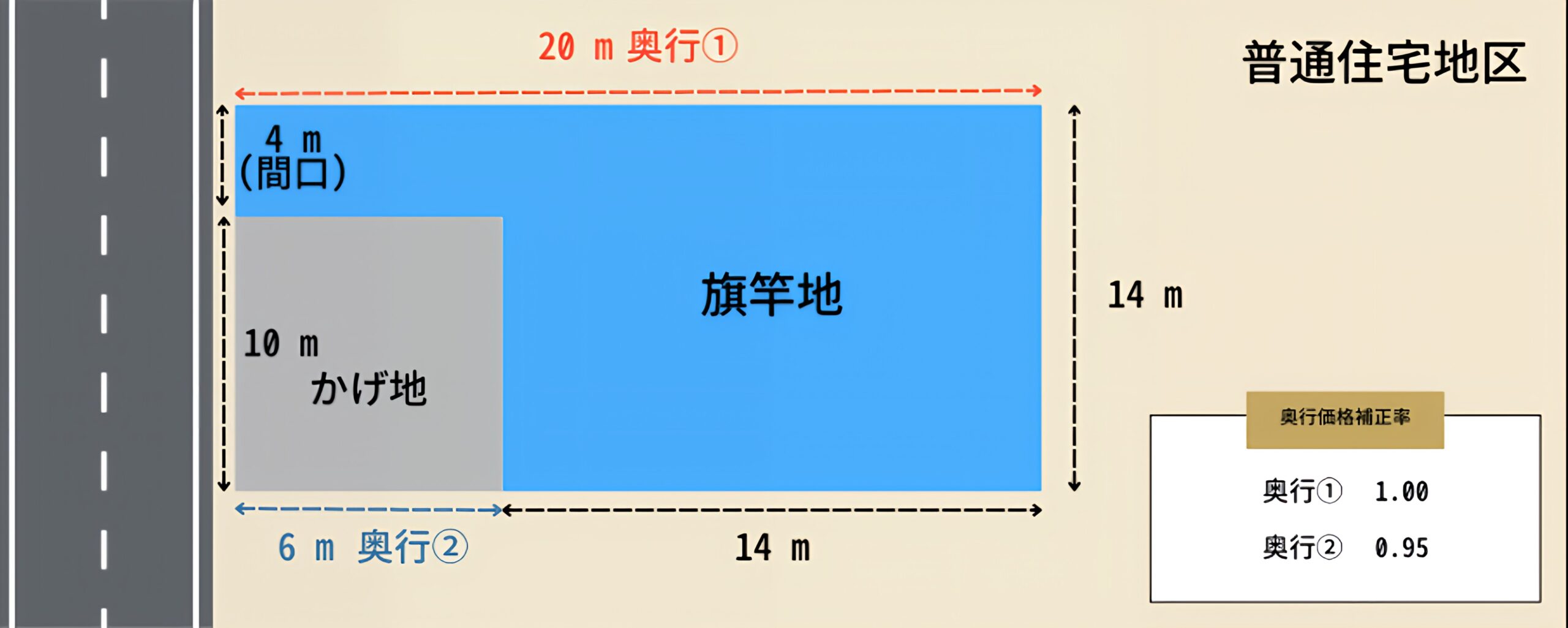

それでは実際に旗竿地の評価額の計算例を紹介していきます。土地の面積については上図の通り、路線価は150D(150,000円)と仮定して計算をしていきましょう。

想定整形地(旗竿地+かげ地)の評価額ーかげ地の評価額=旗竿地の評価額

全体の計算式は上記の通りですが、まずは想定整形地とかげ地の評価額を算出しなければいけません。下記の計算式を参考に想定整形地とかげ地の評価額を算出し、上記の計算式に当てはめてみましょう。

<想定整形地の評価額>

路線価×奥行①(全体の奥行)価格補正率×想定整形地の面積

150,000円×1.00×280㎡=42,000,000円

<かげ地の評価額>

路線価×奥行②(かげ地の奥行)価格補正率×かげ地の面積

150,000円×0.95×60㎡=8,550,000円

<旗竿地の評価額>

42,000,000円ー8,550,000円=33,450,000円

上記の差し引き算による計算により、旗竿地の評価額は33,450,000円と算出できました。

次に不整形地補正をし、最終的な評価額を算出していきます。

なお、想定整形地とかげ地の評価額の算出に用いた奥行価格補正率については、国税庁の公式HPにて公開されていますので奥行価格補正率表を参照してください。

注意点としては、区分や奥行距離に応じて補正率が違いますので土地の区分を調べた上で確認しましょう。

引用:国税庁|奥行価格補正率表

不整形地補正で補正して評価する

不整形地(旗竿地)の評価額が計算できたら、次に不整形地補正を適用して計算すると最終的な評価額が求まります。

不整形地補正には2つの計算方法があり、補正率は0.6を下限としてどちらか小さい数の方を採用して計算式に当てはめます。

- パターン1:不整形地補正率×間口狭小補正率(小数点第2位未満は切捨)

- パターン2:間口狭小補正率×奥行長大補正率(小数点第2位未満は切捨)

上記3つの補正率についても奥行価格補正率表を確認してみてください。

<不整形地補正率の地積区分について>

地積(登記簿上の土地面積)に応じてA、B、Cと区分されてますので注意しましょう。

普通住宅地区の場合、A:500㎡未満、B:500㎡以上、750㎡未満、C:750㎡以上

<今回の事例の場合>

| 不整形地補正率 |

0.94 |

かげ地の割合と不整形地の地積をもとに表を確認 |

| 間口狭小補正率 |

0.94 |

間口の長さで表を確認 |

| 奥行長大補正率 |

0.92 |

全体の奥行(奥行①)/間口の長さの値で表を確認 |

- パターン1:0.94×0.94=0.8836 → 0.88

- パターン2:0.94×0.92=0.8648 → 0.86

パターン2の数値が小さいため「0.86」を使用して差し引き算で算出した評価額に掛けます。

33,450,000円×0.86=28,767,000円

本事例の旗竿地の評価額は「28,767,000円」と算出ができました。

計算が少し複雑ですが、この事例を参考に電卓を使いながらゆっくりと計算してみましょう。

旗竿地の評価額は接道している間口の幅や通路部分の長さなどにより大きく変わります。相続税の評価では補正率の限度は0.6ですが、鑑定評価においてはこれを上回るケースもあります。また、形状によっては建物の再建築ができない旗竿地もあり、そのような場合には評価額はかなり低くなると思われますので、不動産鑑定士などの専門家の意見を聞いた方がよいでしょう。

特殊ケースもあり

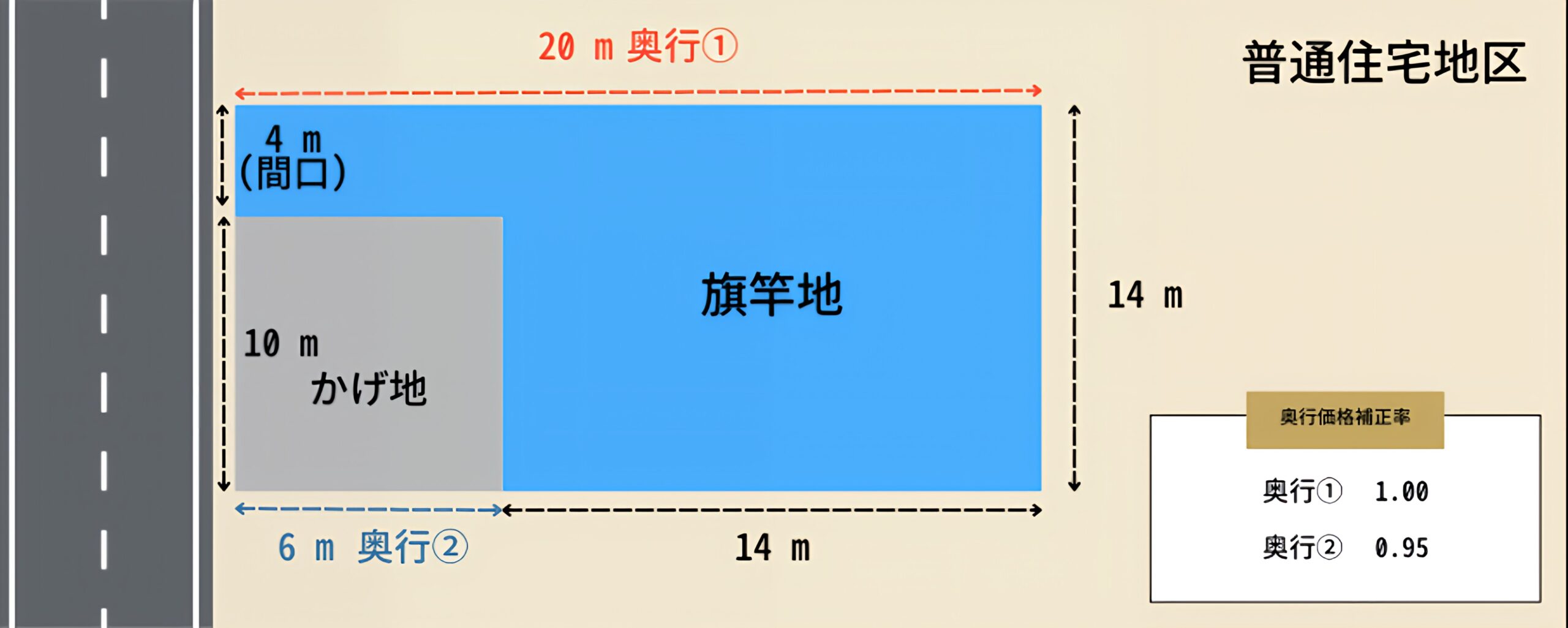

これまでは通常の旗竿地の場合の評価額の算出方法を紹介しましたが、上記とは奥行価格補正率が異なることがあります。その場合、計算式は変わりませんが、奥行価格補正率の数値が変わり評価額が正しく算出できなくなってしまうため、下記で紹介する2つのケースについて確認しておきましょう。

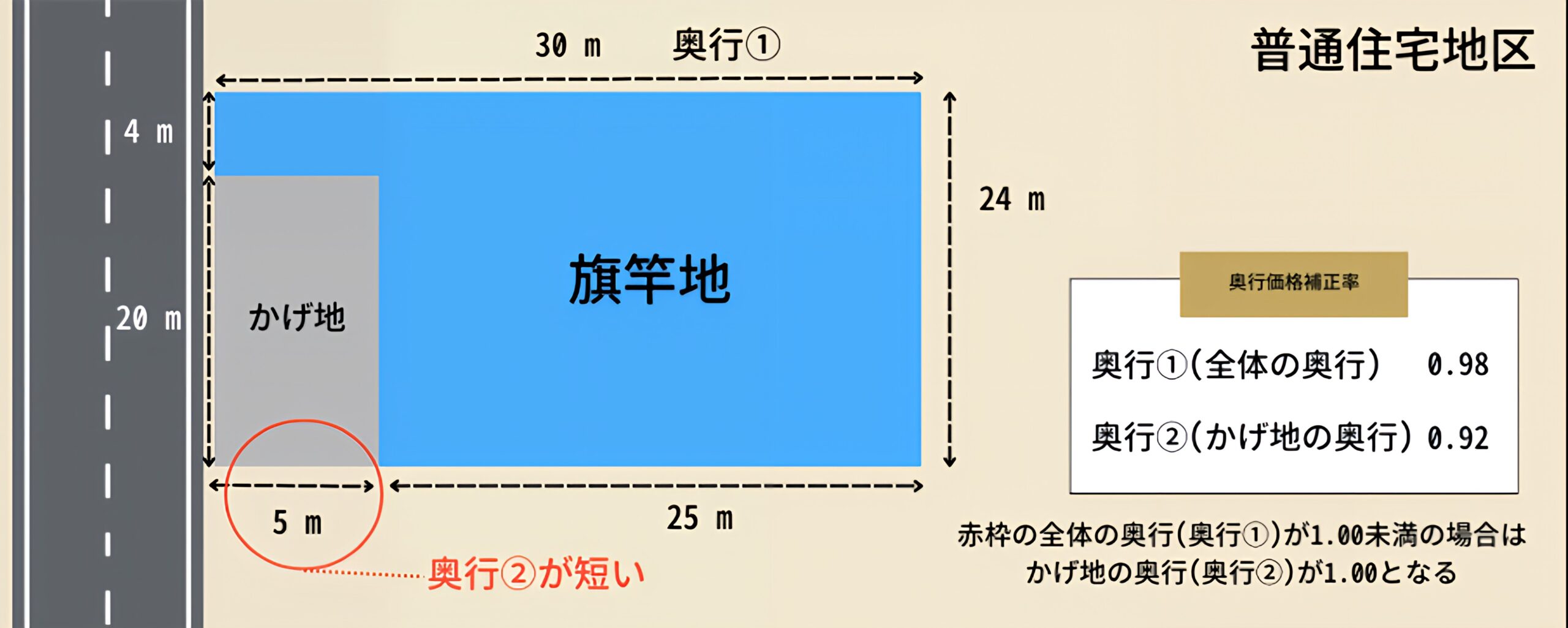

かげ地の奥行(奥行②)が短い場合

差し引き計算を行うにあたって上図のようにかげ地の奥行が短い場合は、奥行価格補正率の値が通常とは異なります。また、全体の奥行が短い場合でも異なりますので、まずはかげ地の奥行が短い場合から確認してみましょう。

旗竿地とかげ地の奥行(奥行②)の価格補正率が1.00未満の場合、かげ地の奥行価格補正率を1.00に調整して評価をすることができます。

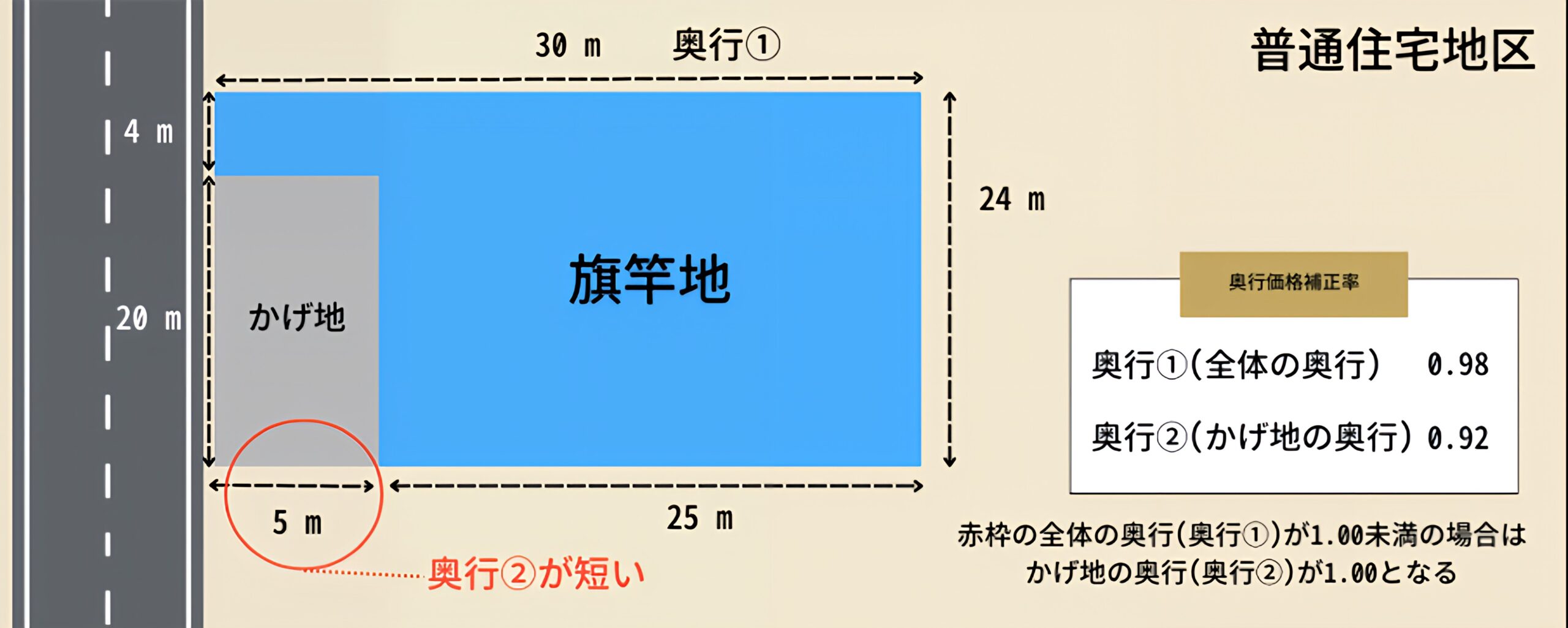

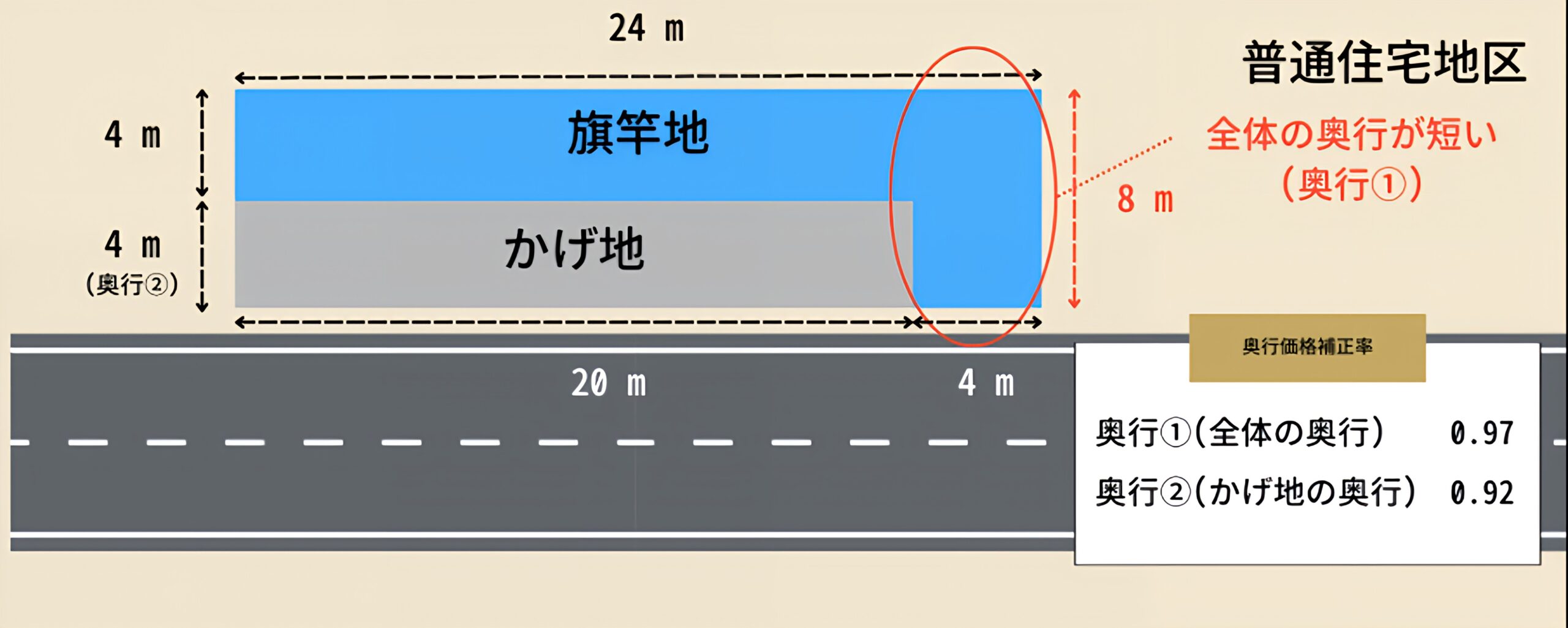

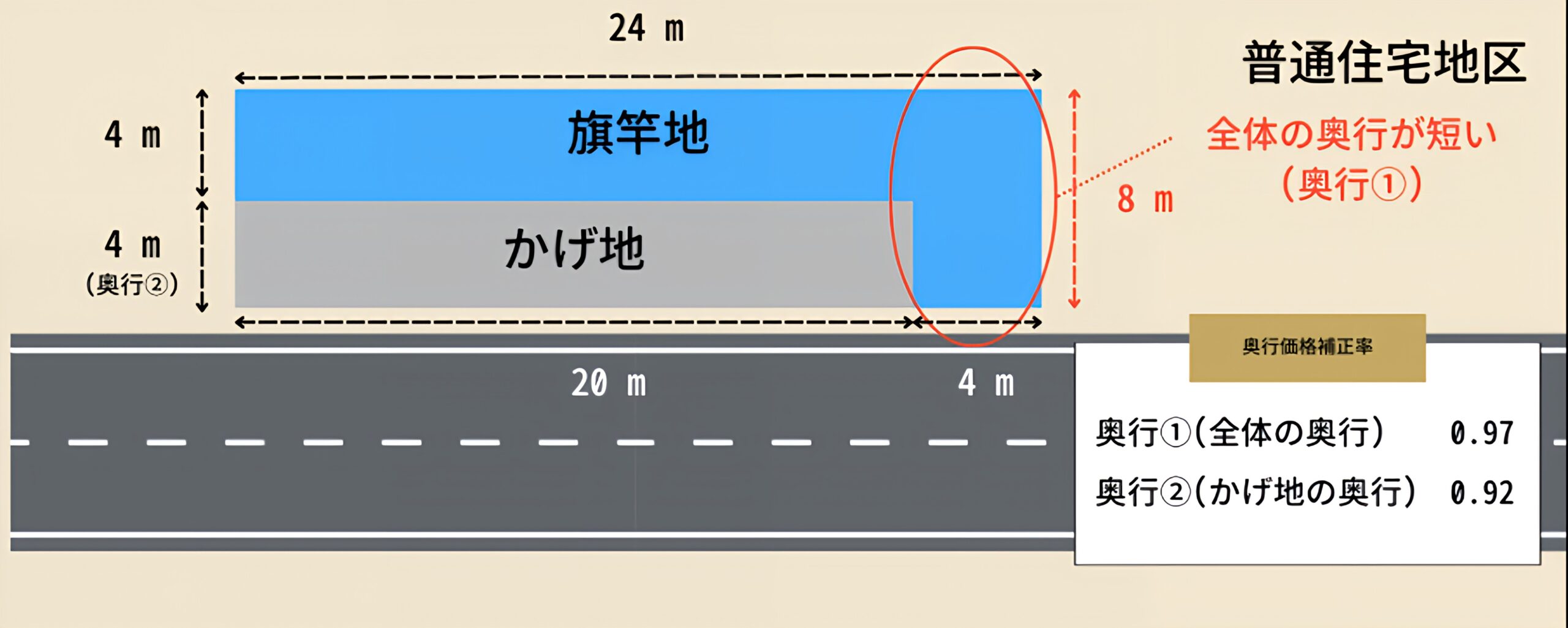

全体の奥行(奥行①)が短い場合

全体の奥行(奥行①)が短い状態とは、旗竿地の奥行とかげ地の奥行を合わせた全体の奥行(奥行①)が短く奥行価格補正率が1.00未満となる場合のことを指します。

この場合はかげ地部分(奥行②)の補正率を1.00に補正するのではなく全体の奥行価格補正率(0.97)を用いて計算するとされています。

旗竿地は評価が低くなってしまう

不整形地と呼ばれる土地は、整形地として求めた評価額に補正をかけて算出するため評価額が低くなってしまうことはわかりました。評価額が低くなるということは通常よりも相続税などが安いというメリットがある反面、デメリットとして売却時の価格が整形地と比べて低くなりやすい傾向があります。

価格が低い理由は整形地に比べて利用しにくいからです。利便性や住環境に影響があったり家を建てるときに土地の形が特殊で家を建てにくいため敬遠されてしまうのはなんとなくイメージできるのではないでしょうか?

▼関連記事

土地が売れない6つの理由・特徴を解説!手放したいときの対処法やおすすめの買取業者も紹介

見方によっては節税になる

購入時や売却時には悩まされることが多くありますが、悪いことばかりではありません。

評価額が低いということは、税金が安いということを意味します。相続を受けるときの税金が安かったり、毎年支払う固定資産税も抑えられるため、旗竿地であることが気にならないようであれば購入も検討してもいいと思う人もいるでしょう。

旗竿地は固定資産税が安い

上記でもお伝えしたように、旗竿地は整形地よりも固定資産税が安くなると言われています。

しかし、固定資産税が通常より安くなるとしても、支出があることに変わりはありません。一方で売却をして現金化すれば、固定資産税を支払う必要がなくなるだけではなく、不動産として所有しているよりも資産の使い道が増えます。

売却して得たお金を老後資金として貯蓄する、投資をする、娯楽に使うなど現金化することで様々な選択肢が広がります。もし空き家になってしまうようでしたら一度売却の検討をしてみてはいかがでしょうか?

相続税は人が亡くなったときに支払う税金であることから、めったに支払うことはないと思いますが、固定資産税については毎年支払わなければならないので、ご自分の土地の評価がどのようになされているのかについて、一度行政の担当部署に行って確認をすることも必要だと思います。

次は旗竿地を売却するためのアドバイスをしていきたいと思います。通常よりも売却しにくいと言われている旗竿地でも不動産市場では多く取引されています。では、どのような特徴を持つ旗竿地が売れやすいのか、旗竿地を売却する際のポイントを確認していきましょう。

売却の可能性がある方はぜひ参考にしてみてください。

売却しやすい旗竿地の特徴

売却しやすい旗竿地の特徴は主に以下の3つです。

- 間口の幅が広い(3.3m以上の間口)

- 立地が良い

- 日当たりが良い

間口が狭い特徴がある旗竿地ですが、間口の幅が3.3m以上で奥のまとまったスペースまでの距離が5.5m以上ある場合は売却がしやすいでしょう。

土地活用が難しいため敬遠されている旗竿地であっても、間口の幅が3.3m以上で奥行きが5.5mほどあれば駐車場として活用したりと十分土地の活用が可能になるからです。

また、旗竿地は都心部に多いですが、立地が良いだけでも十分売却がしやすい傾向にあります。旗竿地ということを差し引いても立地がよければ充分価値があり住みたいという人が多くいらっしゃいます。

あとは、建物が密集している場所に多く日当たりが悪いケースがよくあるのですが、周辺に建物がなく日当たりが良好な場合、比較的すぐに売却できることが多い傾向にあります。

▼関連記事

土地売却・査定の流れを解説!査定額を決める要素や成功ポイントも紹介【2024年最新版】

売却しづらい旗竿地の特徴は?

上記の売れやすい特徴を満たしていても下記のような土地は旗竿地に限らず売却しづらいケースが多いため、該当する場合は専門家に相談しに行くことをおすすめします。

- 再建築不可の物件がある(敷地が道路に接している幅が2m以下、幅員4m以上の道路に接していない)

- 私道にのみ面している

再建築不可の物件を売却する場合は希望の金額で販売するのは難しいでしょう。

具体的には、「都市計画区域」と「準都市計画区域」に建物を建てた際に接道義務を満たしていない物件だと再建築が厳しく、建築をする場合は建物面積を小さくして対応するなどの処置が必要です。

私道に面している場合は、道路を所有している人がいるため使用を認めてもらう必要があります。過去に私道について問題があったりなど生活に支障をきたしてしまいそうな場合は売却がしづらくなるでしょう。

私道について問題がある場合は、私道の持分の購入を検討することや私道の使用料を支払うなどの対処が一般的です。よくある話ですので遠慮せずに専門家に相談してみましょう。

旗竿地を手放したい方へのアドバイス

売却まで期間を要するかもしれませんが、条件の良い売れやすい旗竿地でしたら手放すことは比較的難しくないでしょう。

ただし、特に良い条件ではない旗竿地や立地が悪い、再建築不可物件となれば売却は容易ではありません。

その場合は、下記の手段を検討してみましょう。

- おすすめ①:買取業者に相談する

- おすすめ②:かげ地を所有する隣地の住人に買い取ってもらう

買取業者に相談

一番おすすめの方法が、買取業者に相談して買い取ってもらうことです。

理由としては、一番手間がかからずに売却期間も短く手放すことができるからです。

最近では、訳あり物件のみを買い取る業者も増えていますので、再建築不可物件であっても売却は難しくないケースも増えてきています。その理由としては都心の場合、開発ができるまとまった広い土地が少ないため、不動産会社が小さい土地を個別に買取り、広い土地にまとめるケースもあるからです。

条件の悪い旗竿地を所有されている方は勿論のこと、売却をスムーズに行いたい場合は不動産会社に買い取ってもらうことがおすすめです。

▼関連記事

土地買取の成功ガイド!買取相場や不動産会社の探し方、高値買取のコツなどを解説

土地売却の流れを紹介!税金対策や高額売買するためのポイントなども解説

古家付きの土地買取・売却ができる業者はどこ?手続きの流れや注意点も紹介

かげ地の所有者に買い取ってもらう

こちらをおすすめする理由としては、かげ地の所有者が買取る場合、まとまった整形地になることにより、旗竿地の評価が上がるので、一番高く買い取ってもらえる可能性があるからです。

しかし、個人間で直接取引をするとトラブルになるケースが多いため仲介業者を介在させて取引することが一般的です。トラブルを防ぐためにも仲介業者を介在させて取引を行うことをおすすめします。

不動産に関する税金は誰に相談すればいい?

税金関連で相談をする際には、税理士に相談することをおすすめします。

不動産会社にて税理士と提携しており、不動産会社経由で税理士に相談できるケースも多いため不動産会社に聞いてみるのもいいでしょう。

旗竿地の売却で悩んだら実績豊富なTAQSIE(タクシエ)に相談!

今回お伝えしたかった、旗竿地の評価方法、売却しやすい旗竿地の特徴について知ることができたでしょうか?

色々と難しそうな不動産に関することでもやり方を知ってしまえば自分で計算することも難しくはありません。相続税がどのくらいかかるのか気になるという方はぜひ計算してみてください。

特に旗竿地の売却や相続税に悩んでいる方はぜひTAQSIE(タクシエ)にご相談ください。