不動産を相続することになったものの、相続登記のやり方がわからず悩んでいる方もいるでしょう。

相続登記は必要書類を揃えて法務局に申請することで行えます。手続きには費用や時間がかかるため、事前に流れを理解しておくことが大切です。

この記事では、相続登記の手続きの流れを解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 相続登記のやり方

- 相続登記のパターン

- 相続登記にかかる費用

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

相続登記とは

相続登記とは、被相続人(財産を残して亡くなった方)が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。不動産がある地域を管轄する法務局に申請します。

相続登記を行うことで、相続人は第三者に対して所有権を主張できるようになります。相続した不動産を売却したり担保にしたりする際も、相続登記が必要です。後のトラブルを避けるためにも、速やかに済ませたほうがよい手続きといえます。

▼関連記事

不動産の相続手続きの流れは?かかる税金や評価額の計算方法を解説

土地を相続する方法は?放棄手続きの流れや発生する税金についても解説

相続登記の義務化はいつから?

相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。相続人は不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(※)。

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、過去に相続が発生していた不動産においても相続登記を行っていない場合は、2024年4月1日から3年以内に登記申請をする必要があります。

遺産分割協議書の作成や必要書類の取得など、相続時の手続きには時間がかかることがあるため、相続登記の準備は早めに始めましょう。

(※)「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(法務省)

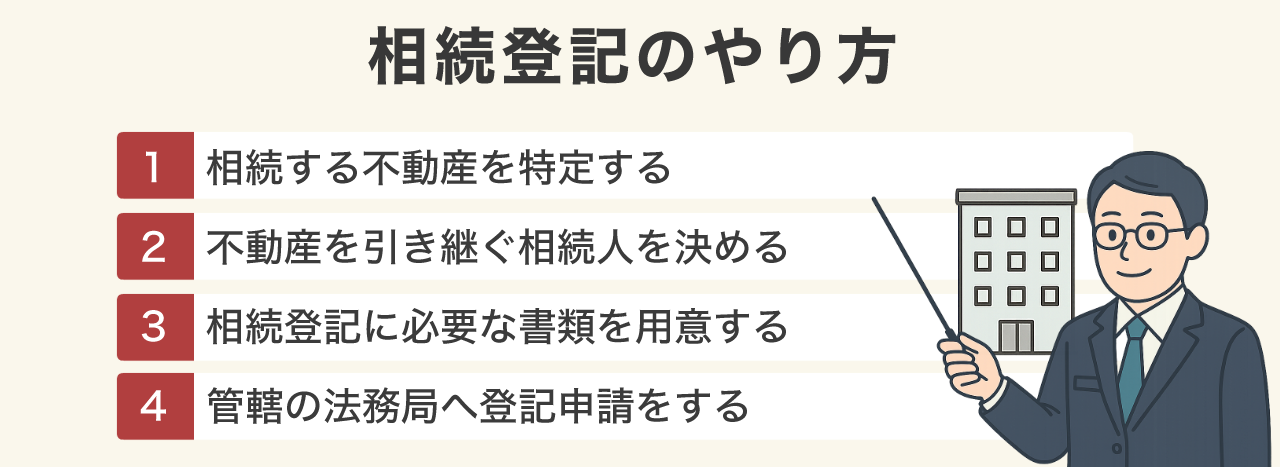

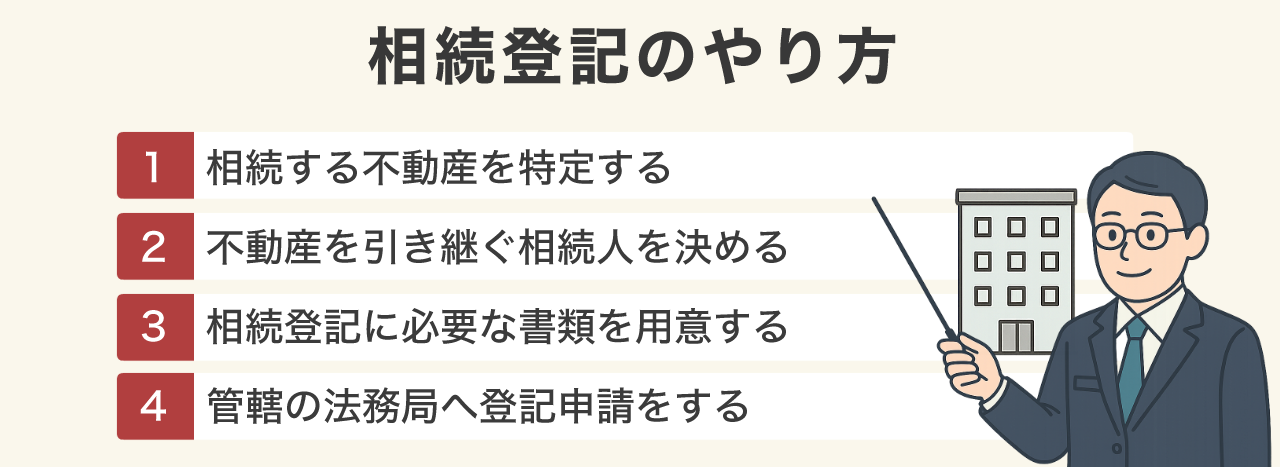

相続登記のやり方

相続登記の手続きは、以下の流れで進めます。

- 相続する不動産を特定する

- 不動産を引き継ぐ相続人を決める

- 相続登記に必要な書類を用意する

- 管轄の法務局へ登記申請をする

それぞれの手順について解説します。

▼関連記事

不動産相続の流れと手続きとは?成功ポイントも解説

土地相続の完全ガイド|手続きの流れ、費用、税金対策まで徹底解説

家の相続はどう進める?注意点や相続したくないときの対処法も解説

1.相続する不動産を特定する

被相続人が所有する不動産を特定して、所在地や権利関係などの情報を明確にします。不動産の登記事項証明書や市区町村から送付される固定資産税の納税通知書で確認できます。

登記事項証明書は法務局で取得でき、オンラインでの申請も可能です。固定資産税の納税通知書が見つからない場合は、固定資産評価証明書や名寄帳を取得することで、被相続人が所有していた不動産の情報がわかります。

不動産は土地と家屋に分かれて登記されているため、それぞれの情報を確認しましょう。不動産が共有名義になっている場合は、被相続人の持分のみが相続の対象になります。

2.不動産を引き継ぐ相続人を決める

遺言書の有無を確認して、特定した不動産を引き継ぐ相続人を確定します。遺言書が残されていない場合は、民法で定められた法定相続人で遺産分割協議を行って相続する者を決めます。

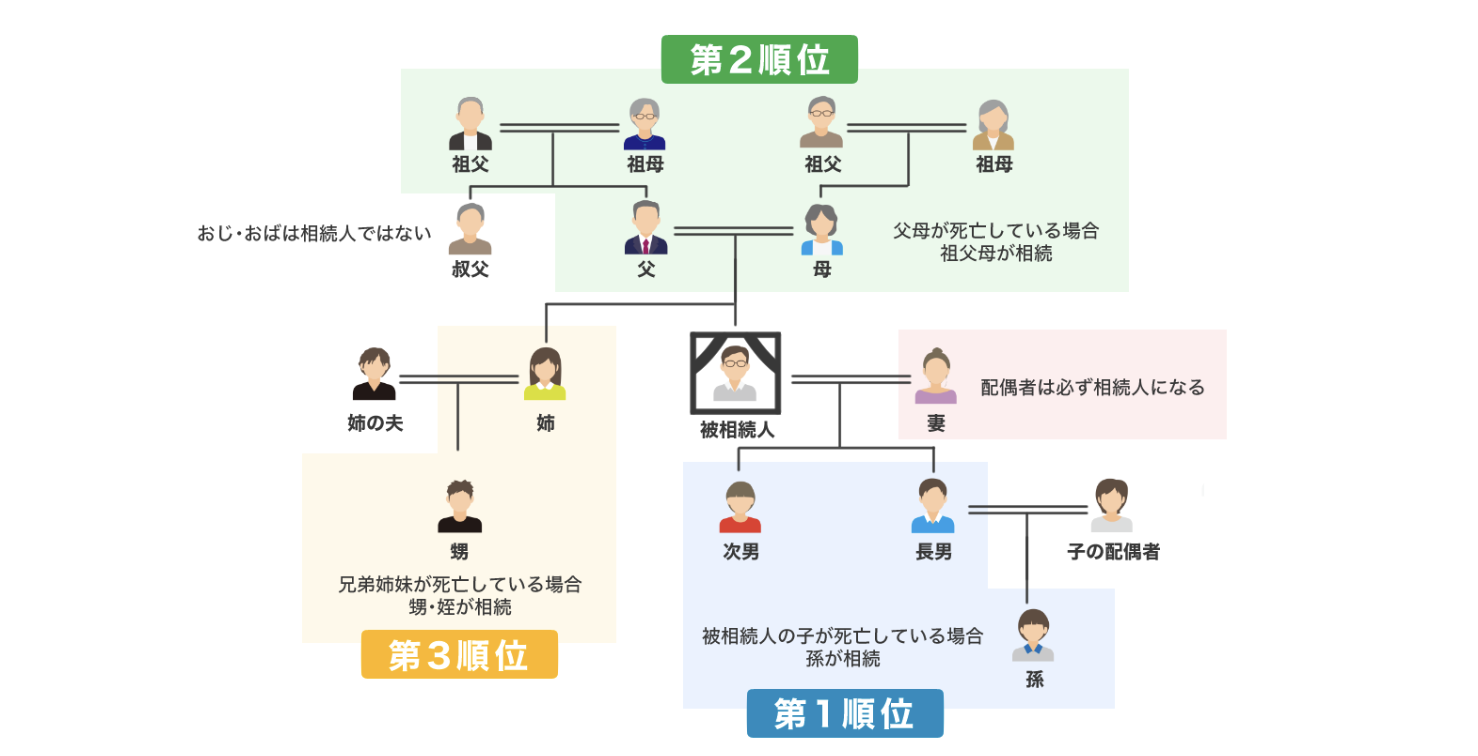

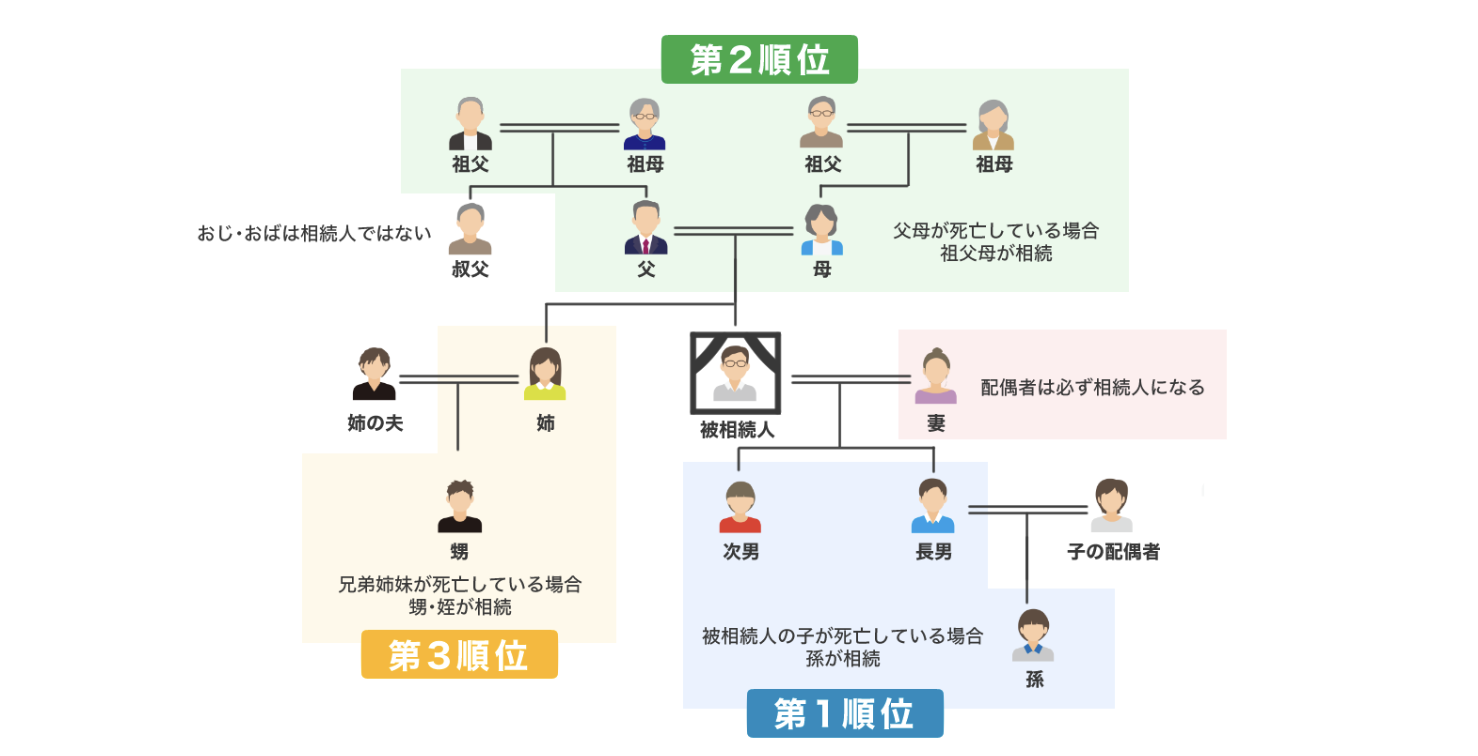

法定相続人の範囲は、以下のとおりです。

- 必ず相続人となる:配偶者

- 第1順位:子(被相続人よりも前に死亡しているときは孫)

- 第2順位:父母(被相続人よりも前に死亡しているときは祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(被相続人よりも前に死亡しているときは甥、姪)

参考:「相続人の範囲と法定相続分」(国税庁)

第1順位の相続人が相続するならば、第2順位以降は相続人になりません。子がいない場合や相続放棄をした場合は、父母が相続人になります。

誰が不動産を相続するか決めたら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印をします。有効な遺言書がある場合は、記載されている内容に従って不動産を引き継ぐ相続人が決まるため、遺産分割協議書の作成は不要です。

3.相続登記に必要な書類を用意する

不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、相続登記の申請時に必要となる以下の書類を用意します。

書類 | 入手先 |

|---|

遺言書もしくは遺産分割協議書 | 遺言書:自宅や法務局、公証役場など 遺産分割協議書:自分で作成 |

被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |

被相続人の除籍謄本 | 本籍地の市区町村 |

被相続人の改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 |

住民票の除票もしくは戸籍の附票 | 住民票の除票:住所地の市区町村 戸籍の附票:本籍地の市区町村 |

相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |

相続人の固定資産課税明細書 | 毎年4月ごろに市区町村から送付 |

相続人の印鑑証明書 (遺産分割協議書を提出する場合) | 住所地の市区町村 |

相続人の住民票 | 住所地の市区町村 |

参考:「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(法務局)

被相続人の戸籍・除籍謄本は、出生から死亡までのすべてのものが必要です。また、遺言書の有無で必要な書類が変わるため、書類の誤りや漏れがないよう注意しましょう。

遺言書がなくても法定相続分で不動産を相続する場合は、遺産分割協議書を用意する必要はありません。

4.管轄の法務局へ登記申請をする

登記申請書を記入し、用意した書類を添えて相続する不動産の所在地を管轄している法務局に提出します。登記管轄区域は法務局のホームページで確認しましょう。

登記申請は郵送でも可能です。申請書を郵送する場合は、封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載して書留郵便で送付します(※)。

提出した書類の審査は1〜2週間ほどかかります。書類に不備がなければ法務局から登記識別情報通知が公布され、相続登記の手続きは完了です。

(※)「不動産登記の申請書様式について」(法務局)

相続登記のパターン

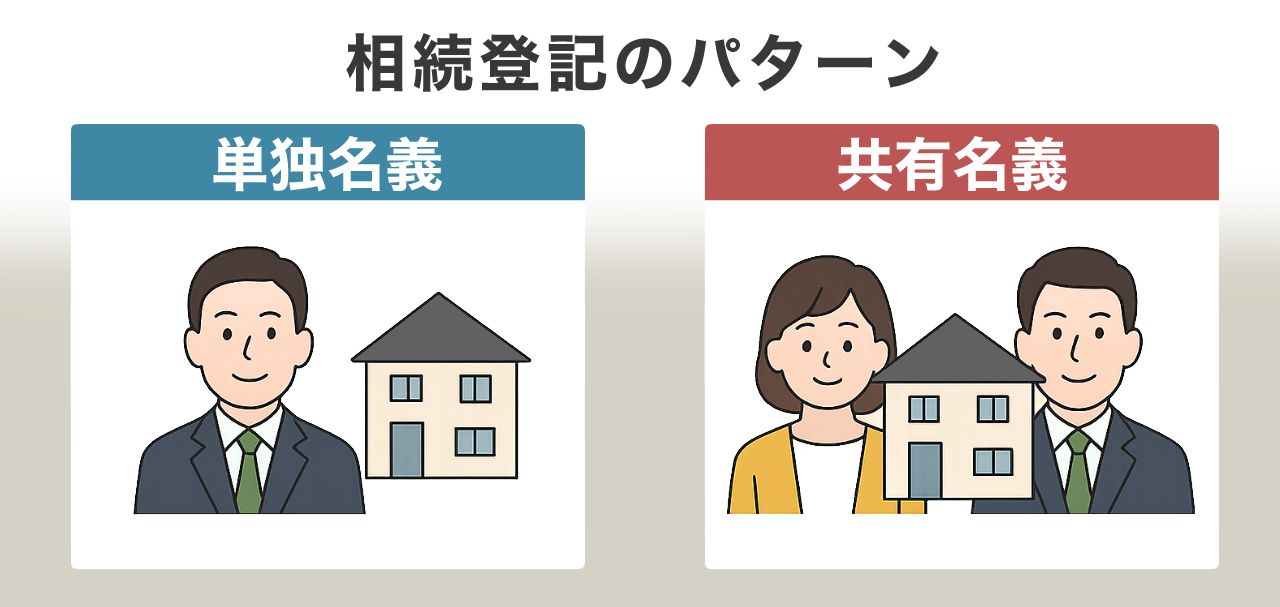

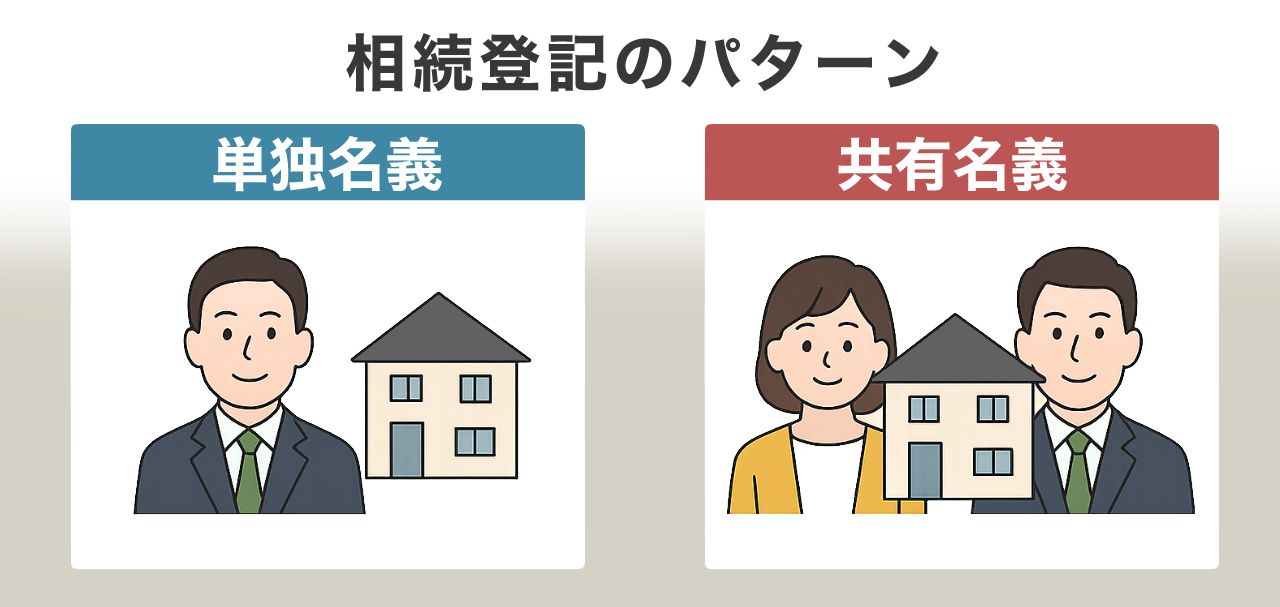

相続登記のパターンは、名義人が一人か複数かによって以下の2つに分かれます。

それぞれの特徴やメリットを解説します。

単独名義

不動産を相続人が一人で相続する場合は、単独名義で相続登記を行います。単独名義のメリットは所有権が明確になり、不動産の管理や処分がしやすくなることです。

不動産を売却する際や担保に入れる際に、自分の意思決定だけで手続きを進められます。ただし、固定資産税を一人で納めることになるため、経済的な負担が増えるでしょう。

相続する不動産を自由に扱いたい場合は、単独名義が適しています。

共有名義

相続した不動産を複数の相続人が共同で所有する場合は、共有名義で相続登記を行います。登記する際に、各相続人の持分(所有割合)を決める必要があります。

共有名義のメリットは、相続人全員が平等に不動産の権利をもてるため、公平な相続が実現できる点です。

ただし、不動産を売却する際は共有者全員の同意が必要であり、意見が対立すると手続きが進められません。相続が起きるたびに名義人が増え、手続きを行うのが困難になるリスクもあります。

共有名義にする場合は、将来的な不動産の管理や処分について相続人全員で事前に話し合っておくことが大切です。

▼関連記事

家の名義を変更するタイミングは?単独名義と共有名義についても解説

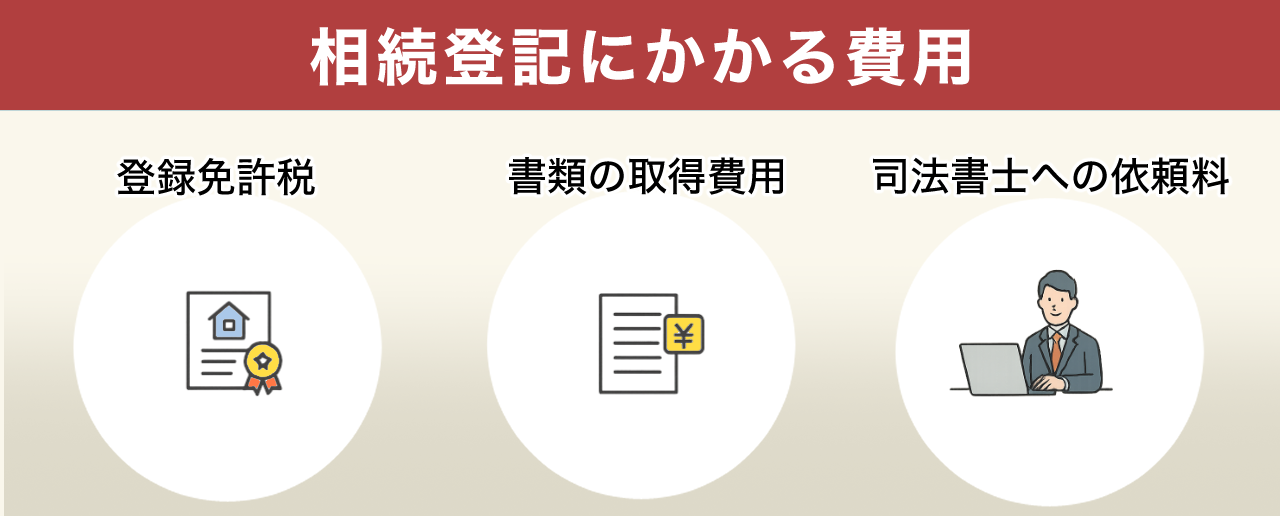

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は、以下のとおりです。

それぞれの詳細について解説します。

▼関連記事

相続した土地の売却にかかる税金は?不動産売却は3年以内が推奨される理由も解説

相続した土地を売却するには?かかる税金や3年以内といわれる理由、相談の流れも紹介

登録免許税

法務局に相続登記の申請をする際に、登録免許税がかかります。相続登記における登録免許税は以下のとおりです。

参考:「登録免許税の税額表」(国税庁)

不動産の価額とは、市区町村で管理されている固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)のことです。登録がない場合は、法務局の登記官が価額を決めます。

不動産1件ごとに登録免許税がかかるため、土地と建物を相続した場合は、それぞれの価額から計算された税金を納付しなくてはなりません。

書類の取得費用

相続登記の必要書類を取得する際に、手数料がかかります。各種書類の取得費用は、以下のとおりです。

書類 | 取得費用 |

|---|

戸籍謄本 | 450円 |

除籍謄本 | 750円 |

住民票、住民票除票 | 300円前後 |

印鑑証明書 | 300円前後 |

固定資産課税証明書(固定資産評価証明書) | 300円前後 |

マイナンバーカードを利用してコンビニで証明書を取得すると、費用が安くなる場合があります。住民票や印鑑証明書、固定資産課税証明書の取得費用は、自治体によって異なります。

司法書士への依頼料

相続登記の手続きを司法書士へ依頼する場合は、依頼料の支払いが必要です。依頼料の相場は5万〜15万円程度です。

ただし、相続人の人数や登記する不動産の数が多いと、依頼料が高くなる可能性があります。多めに見積もって費用を用意しておくと安心です。

相続登記は自分でできる?

必要書類を揃え、法務局へ申請することで自分でも手続きを進められます。法務局のホームページに登記申請書のひな形が用意されているため、参考にして作成できます。

ただし、手続きには専門的な知識や多くの時間が必要です。書類に不備があったり、記載内容に誤りがあったりすると手続きが滞る可能性があります。

被相続人の遺品整理や相続税の申告など、相続登記以外にもやるべきことはあるため、自分での手続きが難しいと感じる場合は、司法書士に相談するとよいでしょう。

▼関連記事

不動産相続税の基礎知識|計算方法と節税のコツ、関連費用を解説

土地の相続税はいくらかかる?計算方法や評価額の調べ方、使える控除を紹介

相続した不動産を売却するならいつ?

相続税がかかる場合は、3年以内に売却するのがよいでしょう。確定申告の際に取得費の特例を受けられるからです。

取得費の特例とは、相続した不動産を売却した際に、相続税額の一部を取得費に加算できる制度です(※)。課税対象となる譲渡所得額を減らせるため、納税額が少なくなります。

また、不動産を所有していると毎年、固定資産税が課税されます。不動産を活用できる見通しがない場合は、早めに売却を検討するのがおすすめです。

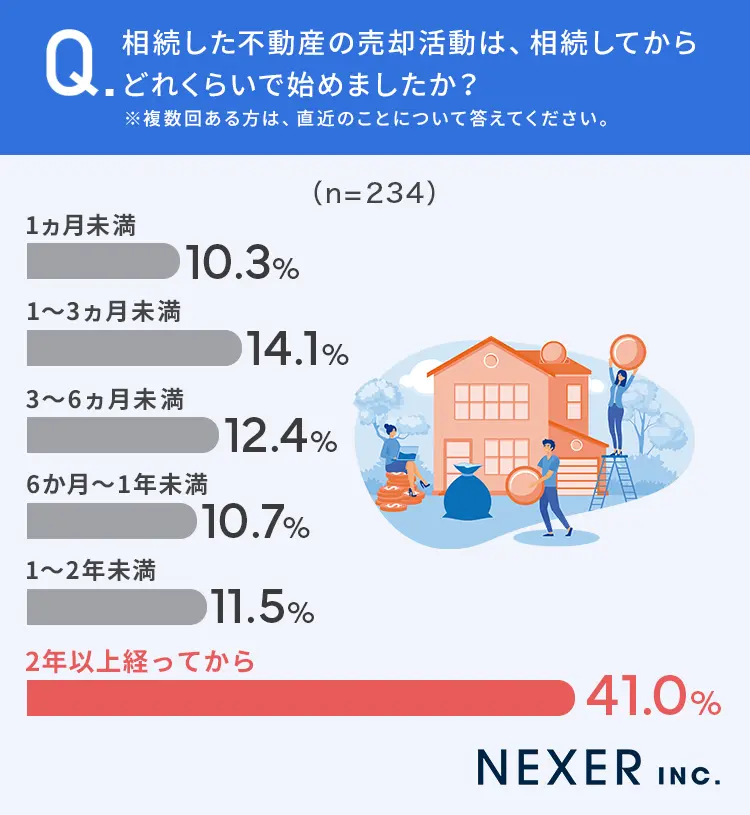

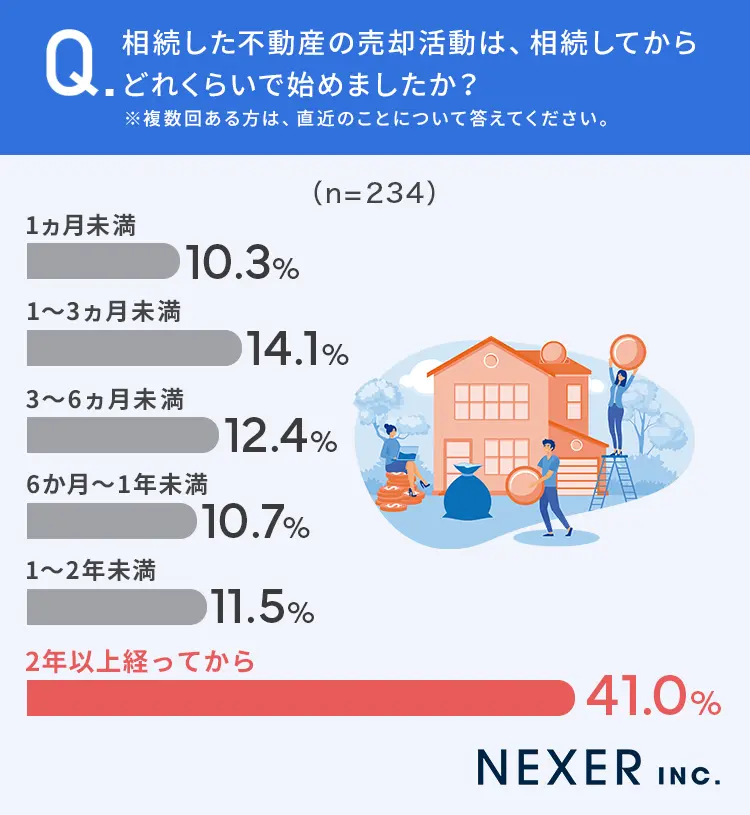

なお、株式会社NEXERとタクシエ(TAQSIE)が共同で実施した調査では、相続してから2年以内に売却活動を始めるケースが全体の約6割でした。

出典:「【築年数、駅距離、物件種別で紹介!】相続した不動産、売却成立までの期間に関する調査」(PR TIMES)

2年以内に売却活動を始めた理由には「相続人の間で売却して現金化することが決まっていたから」「すぐに売却したほうが高値になると思ったから」などが挙げられています。

一方で、2年以上経ってから売却活動を始める理由としては、「相続手続きで疲れてしまいすぐに行動できなかった」「相続した不動産に思い出があり、気持ちの整理に時間がかかった」などが考えられるでしょう。

諸事情で売却活動を始めるまでに時間がかかるケースもあるかもしれませんが、遅くとも3年以内に売却することが推奨されます。

(※)「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(国税庁)

▼関連記事

固定資産税とは?仕組みや支払時期、負担を減らす方法をわかりやすく解説

相続した不動産を売却する際はTAQSIE(タクシエ)に相談!

相続登記は、不動産の所有権を被相続人から相続人に変更する手続きです。法律で義務化されているため、早めに手続きの準備を進める必要があります。

申請書類を作成する際や必要書類を集める際には専門知識が必要になるため、不安な方は司法書士に依頼するとよいでしょう。

不動産を相続する際は、後の活用方法を決めておくことも大切です。固定資産税や修繕費などの維持費がかかるため、使う予定がないならば売却も選択肢になります。

相続した不動産を売却する際は、不動産買取・仲介担当者とのマッチングサービス「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。84社以上の大手不動産会社の中から、売却実績の豊富な担当者を3名ご紹介します。

会員登録することで不動産売却のプロに無料で相談できるので、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む