不動産の生前贈与を検討しているものの、メリットがあるのか不安な方もいるでしょう。

生前贈与をする際は、不動産の継承先を自分で決められます。ただし、相続するよりも税金が高くなる可能性があるため、かかる税金を把握しておくことが重要です。

本記事では、不動産を生前贈与するメリットを解説します。

- この記事を読むと分かること

-

- 不動産を生前贈与するメリット

- 不動産の生前贈与のやり方

- 不動産を生前贈与する際にかかる税金

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

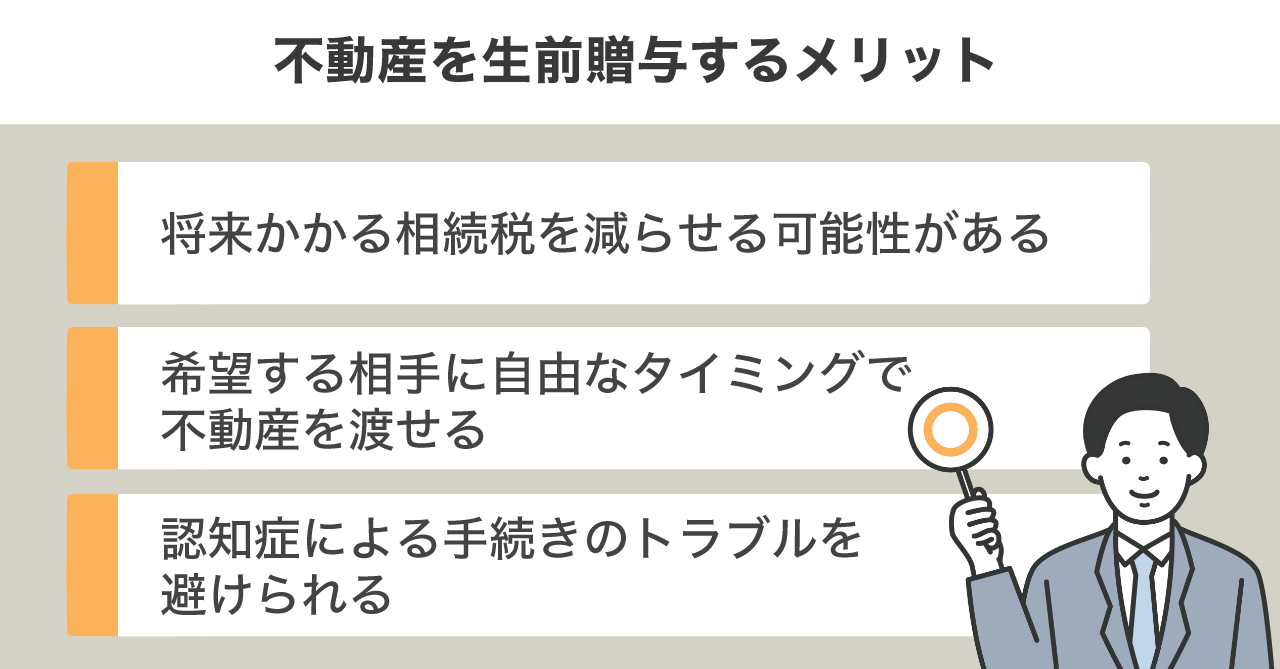

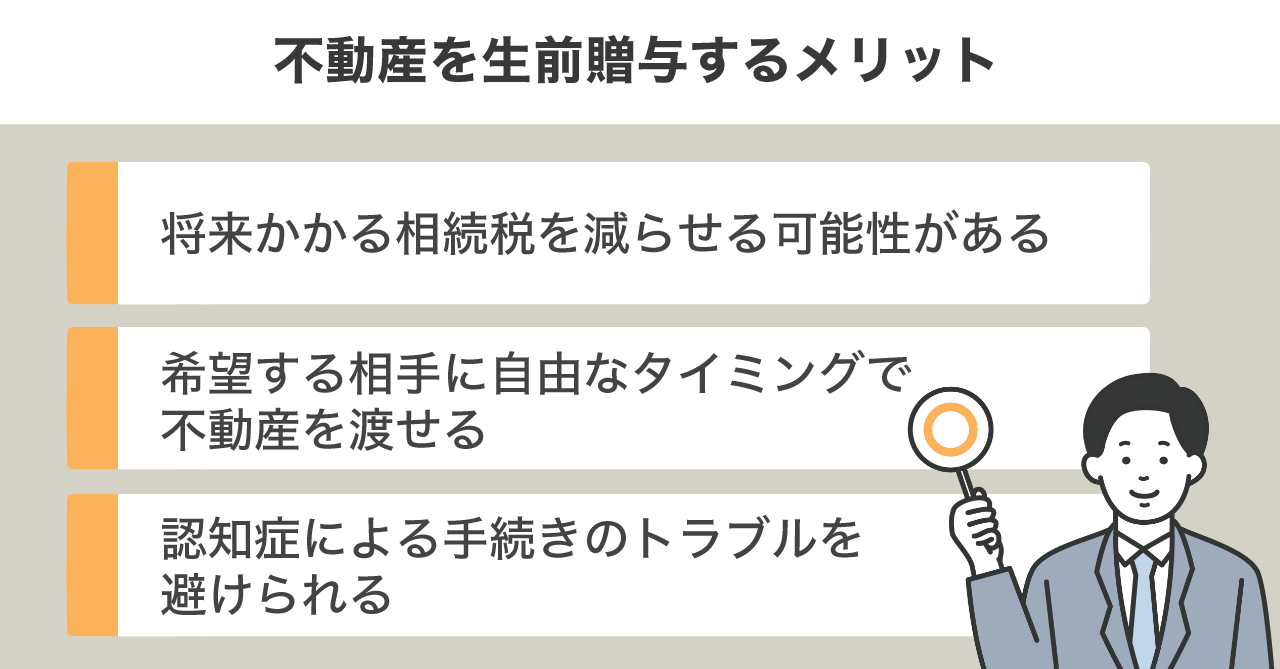

不動産を生前贈与するメリット

不動産を生前贈与するメリットには、以下が挙げられます。

- 将来かかる相続税を減らせる可能性がある

- 希望する相手に自由なタイミングで不動産を渡せる

- 認知症による手続きのトラブルを避けられる

それぞれの内容を解説します。

▼関連記事

親が生きているうちに家を売るケースを紹介!生前売却をするメリットや流れを解説

将来かかる相続税を減らせる可能性がある

資産価値のある不動産を所有している場合、生前贈与することで将来かかる相続税を減らせる可能性があります。贈与が成立した時点の不動産評価額で税金が計算されるからです。

たとえば、4,000万円の価値がある不動産が、将来8,000万円になる見込みがある場合、評価額が低いうちに生前贈与すれば、相続税を軽減できる可能性があります。

また、家賃収入を得られる不動産も、生前贈与すると相続税を抑えられる可能性があります。所有権だけでなく家賃収入を得る権利も受贈者(贈与を受ける人)に渡るからです。家賃収入により相続財産が増えることを防げます。

駅の近くにある、周辺の開発が予定されているなど、将来価値が上がる可能性の高い不動産や安定した収益が期待できる賃貸物件を所有している場合は、生前贈与を検討するとよいでしょう。

▼関連記事

不動産相続税の基礎知識|計算方法と節税のコツ、関連費用を解説

土地の相続税はいくらかかる?計算方法や評価額の調べ方、使える控除を紹介

相続した土地の売却にかかる税金は?不動産売却は3年以内が推奨される理由も解説

希望する相手に自由なタイミングで不動産を渡せる

不動産の生前贈与には、贈与者(贈与する人)が希望する相手に自分の好きなタイミングで不動産を渡せるメリットもあります。

相続の場合、遺言書を残さなければ民法の規定や遺産分割協議により不動産を受け取る相手が決まります。遺言書を残しても、相続人同士が揉めて希望する相手に不動産が渡らない可能性もあるでしょう。

生前贈与であれば、確実に希望する相手に不動産を継承できます。

認知症による手続きのトラブルを避けられる

贈与者が認知症になった場合に発生する手続きのトラブルを避けられる点も不動産を生前贈与するメリットです。認知症で判断能力が低下すると、不動産の売却や名義変更などが自分の意思で行えなくなる可能性があります。

意思能力がないと判断されると委任状での手続きを行えなくなり、成年後見制度を利用しなくてはなりません。

成年後見制度とは、意思能力がない方を家庭裁判所が選任した成年後見人がサポートする制度です。裁判所への申立てが必要になるため、不動産の売却や名義変更などの手続きに時間がかかります。

健康なうちに生前贈与をしておくことで、親族が不動産の管理や処分に困らなくなります。

▼関連記事

親が認知症!?家の名義変更のやり方を5分でチェック!

認知症の親の家を売却する方法は?注意点や成年後見制度を利用する際の流れも解説

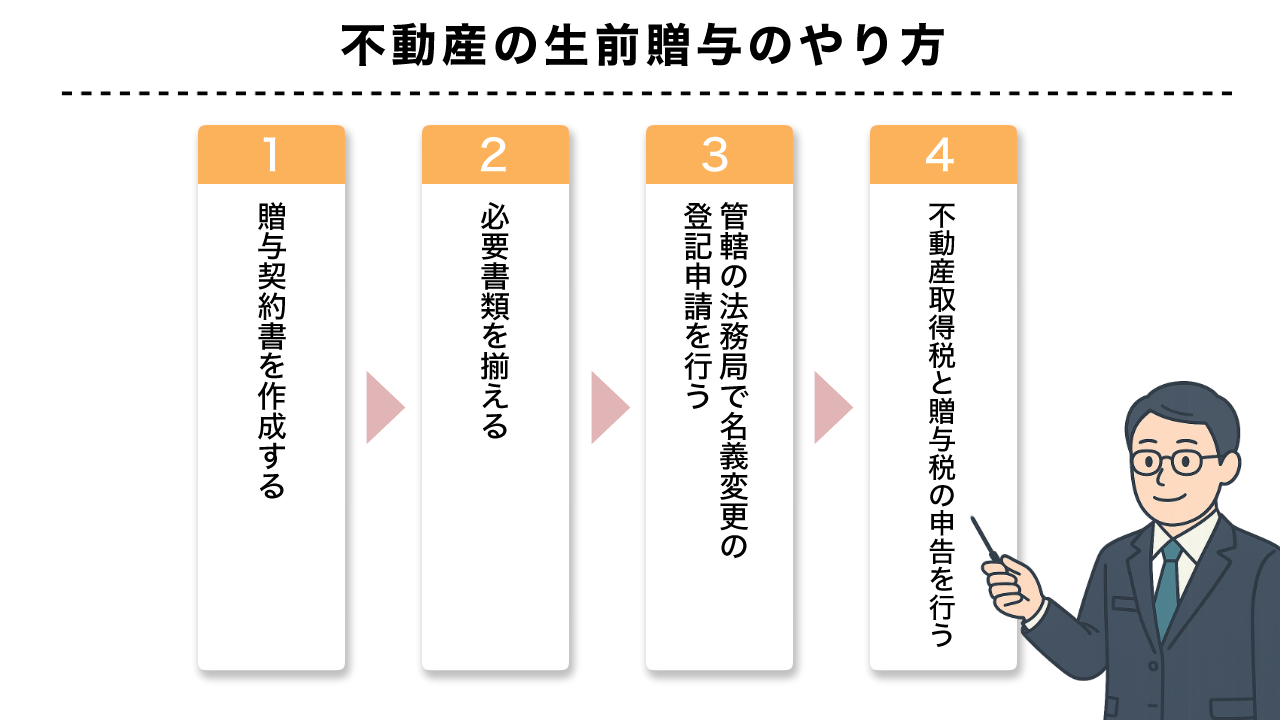

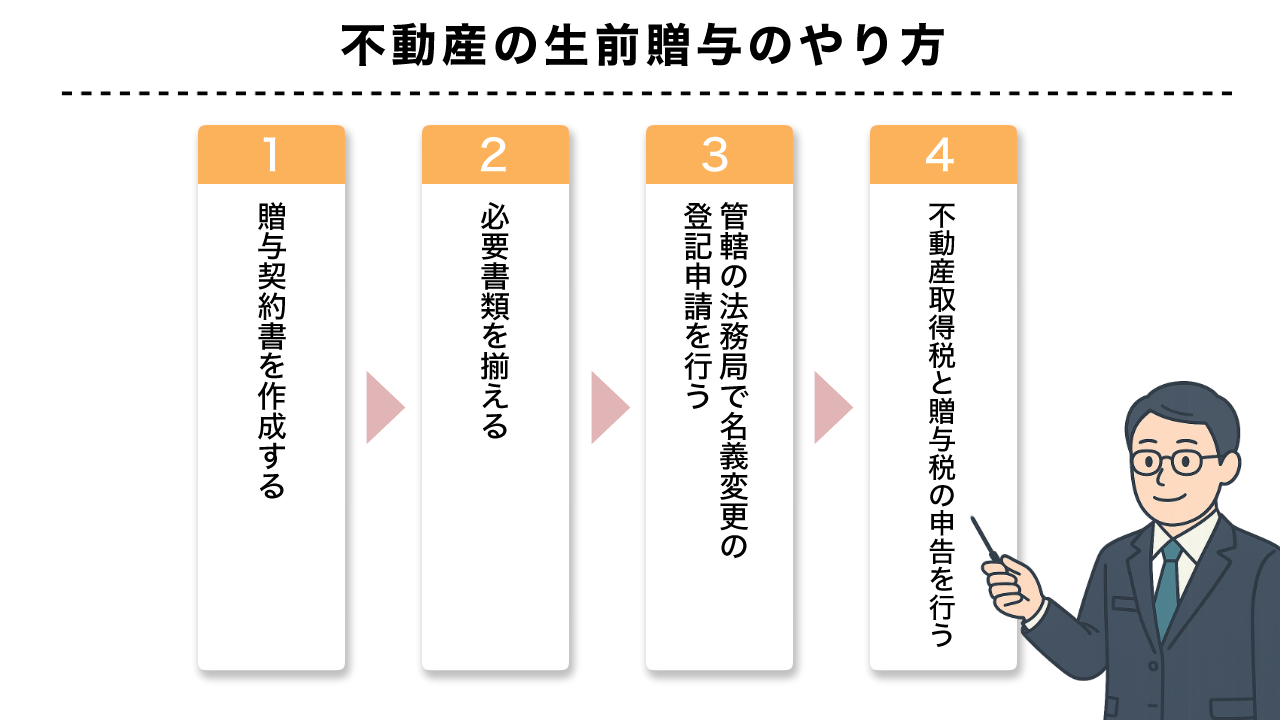

不動産の生前贈与のやり方

不動産を生前贈与する際は、以下の流れで手続きを進めます。

- 贈与契約書を作成する

- 必要書類を揃える

- 管轄の法務局で名義変更の登記申請を行う

- 不動産取得税と贈与税の申告を行う

それぞれの手順について解説します。

1.贈与契約書を作成する

贈与者と受贈者で不動産の贈与契約書を作成します。口頭での約束でも法律上の贈与契約は成立しますが、相続人や税務署に対して生前贈与をしたことを証明できません。

贈与契約書を作成しておくことで、税務調査時や相続時にトラブルを避けられます。また、名義変更の際は登記原因証明情報としても利用できます。贈与契約書に記載する主な内容は、以下のとおりです。

- 贈与の意思表示

- 贈与契約の締結日や引き渡しの時期

- 贈与者の住所と氏名

- 受贈者の住所と氏名

- 贈与する不動産の情報

- 贈与の方法

贈与する不動産の情報は、法務局で取得できる登記事項証明書のとおりに記載します。贈与契約書の様式や書式は決まっていません。手書きでもパソコンでも作成できます。パソコンで作成する場合、氏名と住所は手書きにします。

2.必要書類を揃える

名義変更の申請に必要な書類を揃えます。必要書類と取得先は以下のとおりです。

書類 | 取得先 |

|---|

登記申請書 | 法務局 |

登記識別情報または登記済証 | 登記の際に法務局から公布 |

登記原因証明情報(贈与契約書など) | 自分で作成 |

固定資産税の納税通知書(写し)または固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の市区町村 |

贈与者の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 |

受贈者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの) | 住所地の市区町村 |

委任状(司法書士に申請を依頼する場合) | 自分で作成 |

固定資産税の納税通知書以外は、写しではなく原本を用意します。司法書士に名義変更の手続きを依頼する場合は、委任状を作成しましょう。

3.管轄の法務局で名義変更の登記申請を行う

書類が揃ったら、贈与する不動産がある地域を管轄する法務局で名義変更(所有権移転)の登記申請を行います。管轄の法務局は、法務局のホームページで確認しましょう。

名義変更の申請は、贈与者と受贈者の共同で行います。また、申請する際に登録免許税の納付が必要です。

提出後、法務局が書類を審査します。審査にかかる期間は1〜2週間程度です。登記が完了すると、法務局から登記完了証と登記識別情報が通知されます。

4.不動産取得税と贈与税の申告を行う

登記完了後、不動産取得税と贈与税の申告を行います。それぞれの申告先と申告期間は以下のとおりです。

| 申告する税金 | 申告先 | 申告期限 |

|---|

| 不動産取得税 | 不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所 | 不動産を取得してから30~60日 |

| 贈与税 | 受贈者の住所地を管轄する税務署 | 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日 |

参考:「贈与税の申告と納税」(国税庁)/「不動産取得税」(東京都主税局)

申告と納税は受贈者が行います。不動産取得税は、都道府県によって申告期限が異なり、登記を申告期限内に済ませれば申告不要になる場合もあります。不動産の所在地の都道府県税事務所のホームページを確認しましょう。

申告期限までに申告しなかった場合や金額を少なく申告した場合は、加算税がかかる可能性があります。納税額を正確に計算し、必ず期限内に申告しましょう。

不動産の生前贈与の手続きは自分でできる?

不動産の生前贈与の手続きを自分で行うことも可能です。ただし、贈与契約書の作成や贈与税の申告をする際に専門的な知識が必要になります。書類に不備があると、手続きがスムーズに進まなかったり、加算税がかかったりする可能性があります。

相続時のトラブルにつながるリスクもあるため、手続きに不安があるならば司法書士や税理士に相談したほうがよいでしょう。

不動産を生前贈与する際にかかる税金

不動産を生前贈与する際は、以下の税金がかかります。

それぞれの内容を解説します。

贈与税

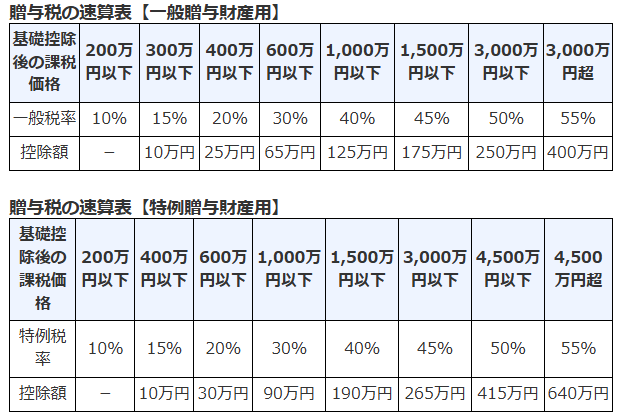

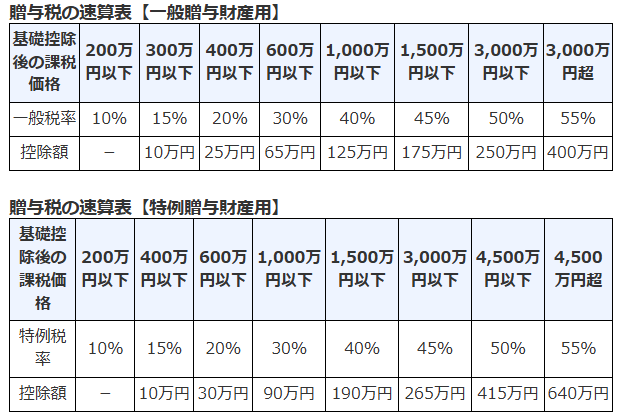

生前贈与を個人がする場合、贈与した財産に対して贈与税がかかります。贈与税の課税方式は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あり、受贈者は贈与者ごとにいずれかの方式を選択できます。

暦年課税とは、1年間に受け取った財産の合計額をもとに税額を計算する方法です。計算式は以下のとおりです。

税額=基礎控除後の課税価格(財産の価額ー基礎控除額)×税率ー控除額 |

参考:「財産をもらったとき」(国税庁)

贈与税の基礎控除額は110万円です。110万円を下回る場合は非課税になります。税率と控除額は、基礎控除後の課税価格の金額によって以下のように変わります。

出典:「財産をもらったとき」(国税庁)

父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた受贈者が、その年の1月1日時点で18歳以上の場合は、特例贈与財産用で計算します。

相続時精算課税とは、贈与財産を相続時にまとめて相続税の対象として精算する制度です。相続時精算課税を選択した場合、特別控除額2,500万円を超えるまで贈与税はかかりません。贈与した財産の価額が年110万円を超える金額を毎年加算していき、合計が2,500万円を超えた部分に一律20%の税率がかけられます(※)。

贈与者が亡くなった際は、これまでの贈与財産と相続財産の価額を合計して相続税を計算します。

(※)「相続時精算課税の選択」(国税庁)

不動産取得税

不動産取得税とは、購入や贈与などで不動産を取得した際に納付する税金です。税額の計算方法は以下のとおりです。

不動産取得税=固定資産税評価額×税率4%(2027年3月31までは3%) |

参考:「不動産取得税」(総務省)

2027年3月31日までに取得した土地と建物は、軽減措置により税率が下がります。土地が宅地の場合は、計算の際に評価額が2分の1になります。

登録免許税

法務局で名義変更をする際に登録免許税がかかります。贈与による所有権移転でかかる登録免許税は、以下のとおりです。

参考:「登録免許税の税額表」(国税庁)

不動産の価額とは、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書に記載されている固定資産税評価額です。

登録免許税は不動産1件ごとにかかるため、土地と建物を贈与する場合はそれぞれ納付します。

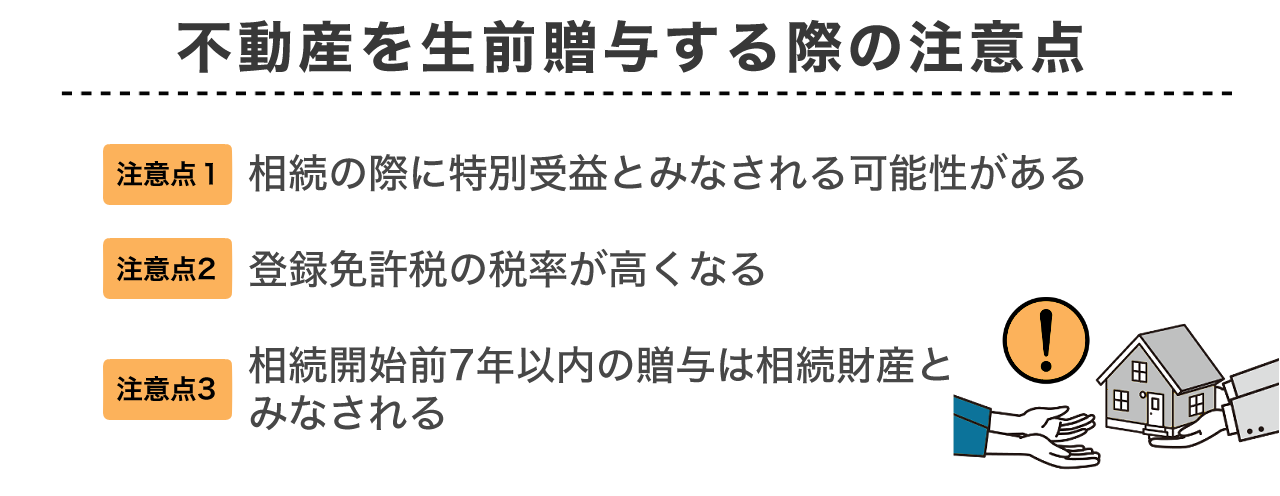

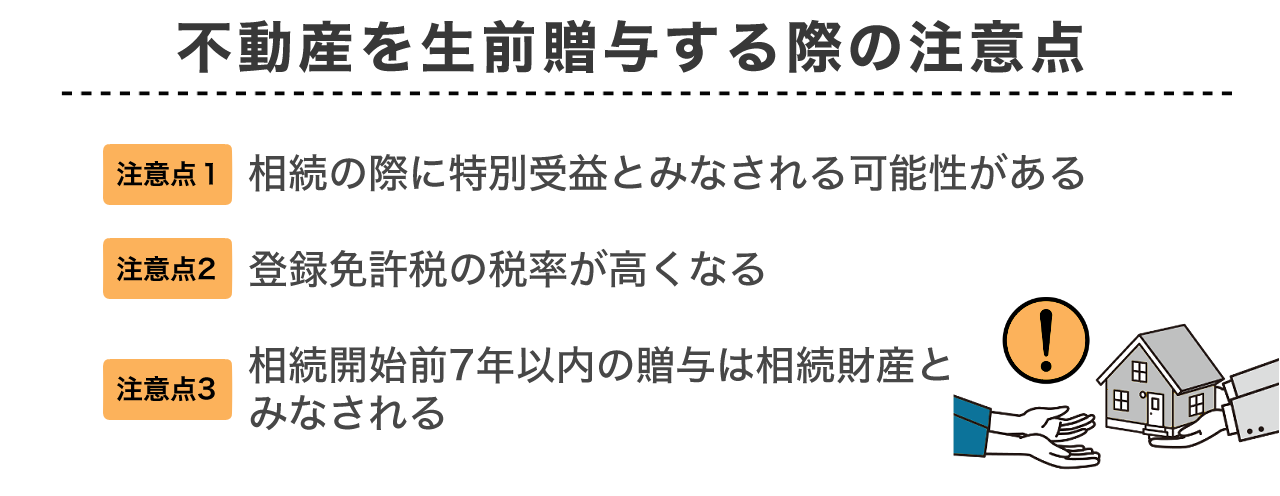

不動産を生前贈与する際の注意点

不動産を生前贈与する際は、以下の点に注意しましょう。

- 相続の際に特別受益とみなされる可能性がある

- 登録免許税の税率が高くなる

- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産とみなされる

それぞれの注意点を解説します。

相続の際に特別受益とみなされる可能性がある

不動産を生前贈与した場合、相続の際にその贈与が特別受益とみなされる可能性があります。特別受益とは、相続人が被相続人から生前、遺贈や贈与によって受けた特別な利益のことです。

受け取った不動産が特別受益とみなされた場合、遺産分割の際に相続財産として扱われます(特別受益の持ち戻し)。不動産を相続したとみなされるため、相続の際に受け取れる財産が少なくなる点に注意しましょう。

たとえば、2,000万円の現金を2人の相続人で相続する場合、被相続人から2,000万円の不動産の生前贈与を受けていると、現金を受け取れなくなります。4,000万円の相続財産のうち、2,000万円分を相続していることになるからです。

生前贈与を特別受益として扱われたくない場合は、遺言書で特別受益の持ち戻し免除の意思表示を残す必要があります。

登録免許税の税率が高くなる

不動産を生前贈与する際には、相続で名義変更するよりも登録免許税の税率が高くなります。相続登記の際にかかる登録免許税は、以下のとおりです。

参考:「登録免許税の税額表」(国税庁)

たとえば、不動産の固定資産税評価額が3,000万円の場合、相続登記でかかる登録免許税は12万円です。一方、贈与の場合は税率が2%のため、60万円になります。

生前贈与を検討する際は、相続税や贈与税だけでなく登録免許税の金額も考慮しましょう。

▼関連記事

相続登記とは?やり方の流れや必要書類を解説

相続開始前7年以内の贈与は相続財産とみなされる

受贈者が亡くなった場合、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続財産とみなされます。以前は相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、法改正により2024年1月1日から変更になりました(※)。

2024年1月1日以降、暦年課税の贈与により取得した財産は、相続開始前7年以内において相続税の課税価格に加算されます。

たとえば、2024年5月に評価額3,000万円の不動産を生前贈与で受け取った場合、受贈者が2030年6月に亡くなると、受け取った不動産が相続財産として扱われます。

生前贈与による相続税対策を検討している場合は、相続発生までの期間を考慮して計画を立てましょう。

(※)「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(国税庁)

▼関連記事

土地を相続する方法は?放棄手続きの流れや発生する税金についても解説

土地相続の完全ガイド|手続きの流れ、費用、税金対策まで徹底解説

不動産の生前贈与と相続はどちらが得?

不動産の生前贈与と相続はどちらが得であるかは、ケースバイケースです。そのため、自分の状況に合わせて検討する必要があります。節税を目的とする場合は、以下を判断材料にするとよいでしょう。

不動産の渡し方 | 得になる可能性があるケース |

|---|

生前贈与 | ・相続財産が多い場合 ・将来不動産の価値が上がると見込まれる場合 |

相続 | ・相続財産が少ない場合 |

相続税の基礎控除額を大きく超える財産がある場合は、生前贈与が有利になる可能性があります。相続税の基礎控除の計算方法は、以下のとおりです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数(相続放棄した者も含む) |

参考:「相続税の計算」(国税庁)

所有している不動産の価値が上がる見込みがあるならば、相続時精算課税を選択して生前贈与することで、相続時の評価額を減らせます。

一方で、不動産を含めた財産が相続税の基礎控除額を下回っているケースでは相続税がかからないため、相続が適しているでしょう。

判断が難しい場合は、税理士に相談して詳しく計算してもらうと失敗しにくくなります。

▼関連記事

不動産の相続手続きの流れは?かかる税金や評価額の計算方法を解説

家の相続はどう進める?注意点や相続したくないときの対処法も解説

不動産相続の流れと手続きとは?成功ポイントも解説

生前贈与後に不動産を売却するならTAQSIE(タクシエ)に相談!

不動産を渡したい相手が決まっている場合、相手の承諾を得られれば生前贈与をすることで確実に継承できます。贈与する不動産が資産価値の高い不動産や賃貸物件であれば、相続するよりも税金を抑えられる可能性もあります。

ただし、贈与税だけでなく不動産取得税や登録免許税もかかるため、総合的に判断する必要があるでしょう。

節税を目的として不動産を生前贈与する場合は、贈与後の活用方法を検討しておくことも大切です。受贈者が不動産を活用する予定がないならば、売却して現金を贈与したり贈与後に不動産を売却したりする選択肢を取ってもよいでしょう。

不動産を売却する場合は、専門家に相談するのがおすすめです。「TAQSIE(タクシエ)」では、豊富な実績をもつ不動産売却のプロに無料で相談できます。売却目的や物件情報などをもとに最適な担当者を紹介しているため、ぜひご活用ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む