不動産の相続が発生したときには、どのように分配するかでもめたり、活用する人がおらず持て余したりするケースは珍しくありません。そのようなときには「売却」を選択するのも方法の一つです。

この記事では、相続不動産を売却するメリットや一連の流れ、必要な費用、節税対策などを解説します。売却に成功するポイントや注意点などもあわせてご紹介しますので、不動産をどのように相続すればよいのかお悩みの方は、ぜひご参考にしてみてください。

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

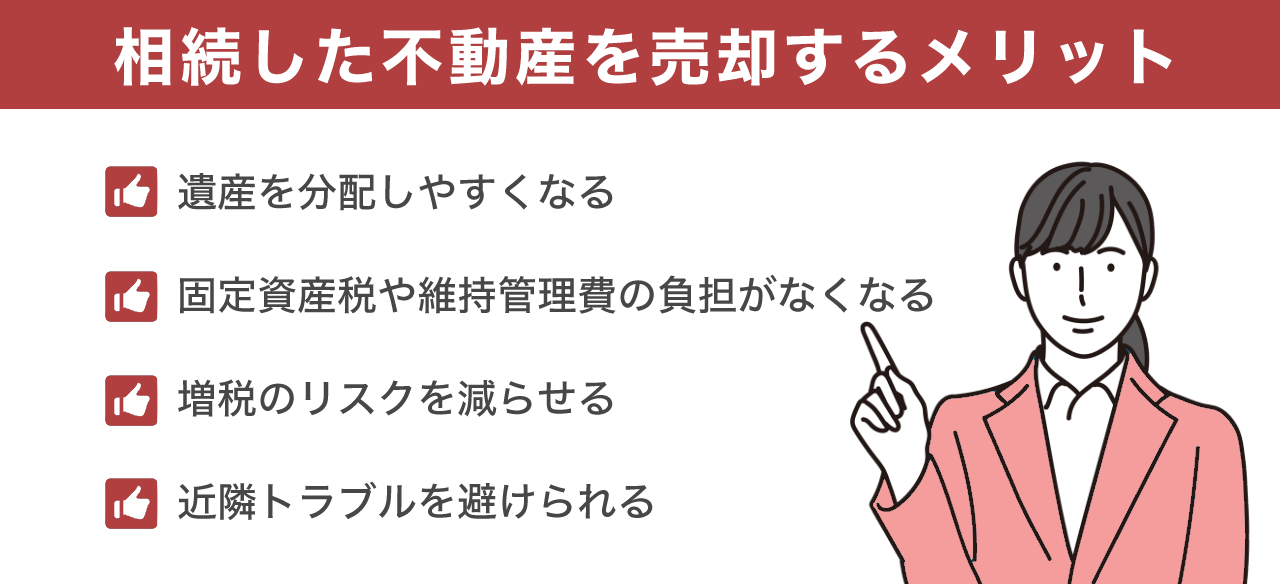

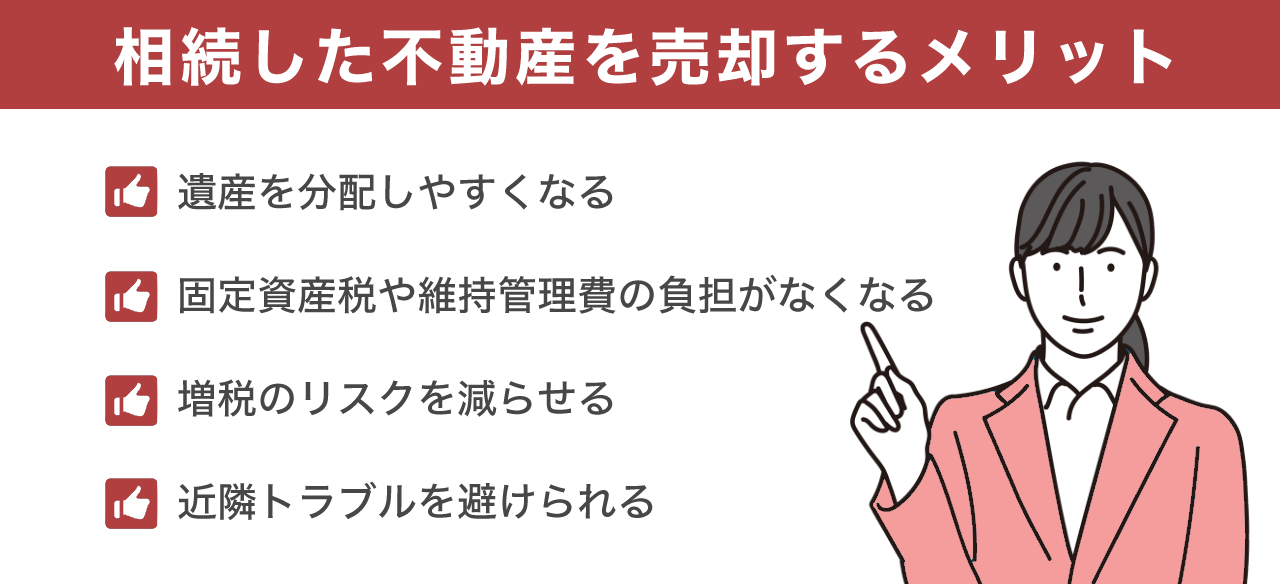

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却することにはどのようなメリットがあるのかを、まずは確認してみましょう。

遺産を分配しやすくなる

相続した不動産を売却するひとつめのメリットは、遺産を分配しやすくなることです。

家や土地などの不動産は、物理的に分割して相続するのが難しい財産です。広い土地であれば分筆もできますが、分筆して面積が狭くなることで資産価値が落ちてしまう可能性があります。

また、例えば「土地と戸建ては長男」、「現金は長女」と分け合っても、数年後にエリアの地価が高騰するとトラブルになるかもしれません。かといって共有名義にすると、新たな相続の発生により名義人が増え続け、権利関係がどんどん複雑になってしまいがちです。

その点、相続した不動産を売却して現金化すれば、分配するのは簡単です。現物がなくなるため、今後トラブルの種になる心配もありません。

固定資産税や維持管理費の負担がなくなる

相続した不動産を売却すると、維持管理費を負担しなくてよくなるのもメリットです。

不動産に対しては、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税や都市計画税が課されます。これは「その土地を使っていない」、「その家やマンションに住んでいない」からといって、免除されることはありません。相続したのがマンションの場合は、さらに毎月の管理費や修繕積立金の負担もあります。

また戸建てについては、人が住まなくなると劣化の進行が速くなるため、よい状態を保つには定期的に通風に通う必要があります。遠方の実家だと、交通費や外注費の負担も必要になるでしょう。

相続した不動産を売却すれば、そういった維持管理費の負担が不要になり、誰がどのように支払うかでもめることもありません。

増税のリスクを減らせる

相続した不動産を売却すると、今後の増税リスクを減らすことにもつながります。

例えば相続したのが戸建てであれば、放置していると「特定空き家」に指定される可能性があります。特定空き家とは、自治体が「放置していると周囲へ保安上・衛生上の問題がある」と判断した空き家のことです。

特定空き家に指定されると、自治体から改善の指導や勧告が始まり、対応しなければ固定資産税の軽減措置(建物が建っている土地の固定資産税を1/3〜1/6に減税する措置)の対象から外され税額が大幅に増える可能性があります。

また2023年3月には、現在特定空き家に指定されていなくても「今後特定空き家になるおそれがある」と自治体がみなした場合は、固定資産税の軽減措置の対象から外すことができるとする法律案が閣議決定されました。

さらに京都市では2029年以降に「非居住住宅利活用促進税」、いわゆる「空き家税」の導入が予定されており、これは戸建てだけではなく分譲マンションも対象です。

不動産を空き家のまま放置することに対する行政の目は、今後さらに厳しくなっていくと思われます。相続した不動産を利用する予定がないのであれば、今後の増税リスクを減らすためにも売却するのが無難です。

近隣トラブルを避けられる

相続したのが戸建ての場合、家が劣化すると、屋根材や外壁材が台風や地震で剥がれて飛来したり欠落したりしてしまい、近隣の住民に迷惑をかけることも考えられます。歩行者や隣家に深刻な被害が出た場合には、損害賠償を求められる可能性もあるでしょう。

かといって家を取り壊して更地にしても、定期的に草刈りに通えなければ害虫や害獣の住みかとなったり、不法投棄の現場となったりするおそれがあります。さらに固定資産税の軽減措置の対象から外れ、税額が大きく増えてしまうのも問題です。

相続した不動産を売却すれば、そのようなリスクを避けられます。

相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を実際に売却するときには、以下の流れで進めるのが一般的です。

各ステップの内容を、順番に解説します。

STEP1. 相続人と相続遺産を確定する

不動産の相続が発生したら、まずは相続人と相続遺産の確定を進めます。遺言書があれば基本的にはその内容に従う必要があるため、どこかに残されていないかも調べましょう。

相続人については、被相続人が亡くなったときから出生までをさかのぼってすべての戸籍を集め、法定相続人(民法で定める相続の権利を有する人)を洗い出します。遺言書がある場合でも、一定の法定相続人に対しては遺留分(相続で最低限確保されている持分割合)があるためです。

相続遺産に関しては、不動産や現金、預貯金などのプラスの遺産だけでなく、住宅ローンや車のローン、その他の借金などマイナスの遺産がないかも精査しましょう。

▼関連記事

不動産の相続手続きの流れは?かかる税金や評価額の計算方法を解説

家の相続はどう進める?注意点や相続したくないときの対処法も解説

STEP2. 相続税がかからないか確認する

相続遺産が確定したら、プラスの遺産からマイナスの遺産と葬式代などを差し引いて遺産総額を出します。そこからさらに基礎控除分などを差し引き、相続税の対象となる課税遺産が発生しないか確認しましょう。なお基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

相続税が発生し、不動産の売却代金を充てなければ納税できない場合は、納付期限となる10カ月以内に売却を進めなければなりません。不動産の売却には通常3カ月〜6カ月程度かかることを考えるとさほど猶予はないので、できるだけ早く不動産会社に相談しましょう。

不動産の相続で発生する相続税については、こちらの記事をご覧ください。

▼関連記事

不動産相続税の基礎知識|計算方法と節税のコツ、関連費用を解説

相続不動産の査定は相続に詳しいエージェントに依頼する

相続が発生した不動産については、相続税の支払いに充当する・しないにかかわらず、早めに不動産会社に相談して査定を受けることが重要です。

特にマイナスの遺産が多い場合、不動産の売却による利益を見積もり、結果的にプラスになるかを試算する必要があります。マイナスが多ければ相続放棄を考えることもありますが、相続放棄は相続が発生してから3カ月の期限があるためです。

また想定よりも査定額が低ければ、売却ではなく維持する方向がよいケースもあるでしょう。そのため相続不動産の査定を依頼するときには、相続に詳しい仲介担当者に依頼し、様々な提案を受けられるようにすることが重要です。

仲介担当者で選ぶなら紹介サービスがおすすめ

適切な仲介担当者を選ぶためには、担当者と直接マッチングできる紹介サービスを利用すると便利です。

例えば、TAQSIE(タクシエ)のようなサービスでは、仲介担当者のプロフィールや実績を確認し、相談相手を選べます。これにより、「相続不動産の相談をしたかったのに、経験不足だった」というようなミスマッチが防げます。チャットを通じてコミュニケーションを取りながら、相続した不動産の売却を任せられる適切な担当者を選ぶことができますので、ぜひ利用を検討してみてください。

STEP3. 遺産分割協議をおこなう

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議をおこない不動産売却の合意を取り付けなければなりません。相続が発生した不動産は相続人全員の共有状態となっていますが、不動産を売却するには所有者全員の合意が必要となるためです。

相続人のなかに一人でも反対する人がいると、売却は実現できません。売却したくない理由を聞き、売却のメリットを伝えたうえで、合意に向けて話し合いましょう。

誰が相続するかを決める

遺産分割協議で売却することが決まったら、誰が相続するかを話し合います。不動産は名義人しか売却できないので、相続した不動産をそのまま売るときでも、いったん相続登記が必要になるためです。

売却を前提とした相続登記は、代表者を決めて登記する方法と、共有名義とする方法があります。代表者を決めると売却の手続きがスムーズですが、代表者が独断で売却価格を決めてしまうリスクがあります。一方共有名義にすると、そのような心配はなくなりますが、売買契約で契約書を持ち回る、決済に全員立ち合うなど手続きが煩雑になるのがデメリットです。

どちらがいいかは相続人同士の関係性や状況により異なるため、よく話し合って決めましょう。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書を作成してすべて記し、相続人全員の署名と実印による捺印をおこないます。

とくに相続した不動産を代表者の名義で売却して代金を分配する場合は、その旨遺産分割協議書に記載しておくことが重要です。遺産分割が目的の売却である旨の記載がないと、売却後に代表者が分配した遺産は、ほかの相続人に対する贈与とみなされ贈与税が発生するおそれがあるため注意しましょう。

STEP4. 相続登記をおこなう

誰の名義で相続するかが決まったら、法務局で相続登記をおこないます。相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 内容 | 取得先 |

|---|

| 相続登記の申請書類 | 相続登記を申請するために法務局に提出する書類 | 法務局 |

| 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本 | 出生から死亡までの連続したもの | 被相続人の本籍地の市町村役場 |

| 被相続人の本籍地が記載された住民票除票または戸籍の附票 | 戸籍に記載された被相続人と登記名義人が同じ人物であることを証明するための書類 | 被相続人の本籍地の市町村役場 |

| 相続人の戸籍謄抄本 | 相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本 | 各相続人の本籍地の市町村役場 |

| 相続関係説明図 | 相続人の関係を示した図 | ー |

| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産を相続する人の現在の住所を証明するための書類 | 相続人が居住する市町村役場 |

| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議で取り決めた内容を記し、相続人全員が署名・実印で捺印したもの | ー |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に捺印した印影が実印であることを証明するための書類 | 相続人が居住する市町村役場 |

| 代理人権限情報(委任状) | 司法書士などに申請を依頼する場合のみ必要 | ー |

| 固定資産税納税通知書 | 登録免許税を計算するために必要 | ー |

相続登記は自分でもおこなえますが、司法書士など専門家に依頼するのが一般的です。売却を前提としている場合は、不動産会社から紹介を受けることもできるので、相談してみるとよいでしょう。

▼関連記事

相続登記とは?やり方の流れや必要書類を解説

STEP5. 不動産会社に売却を依頼する

査定を依頼した不動産会社と媒介契約を結び、売却を依頼します。相続税の申告・納税期限内に売却しなければならない場合は、必ず事前に伝えましょう。

購入希望者が現れたら、土地であれば現地見学が、戸建てやマンションであれば物件の内覧がおこなわれます。遠方にある実家などの売却の場合は、不動産会社に鍵を預けて対応を任せることも可能です。

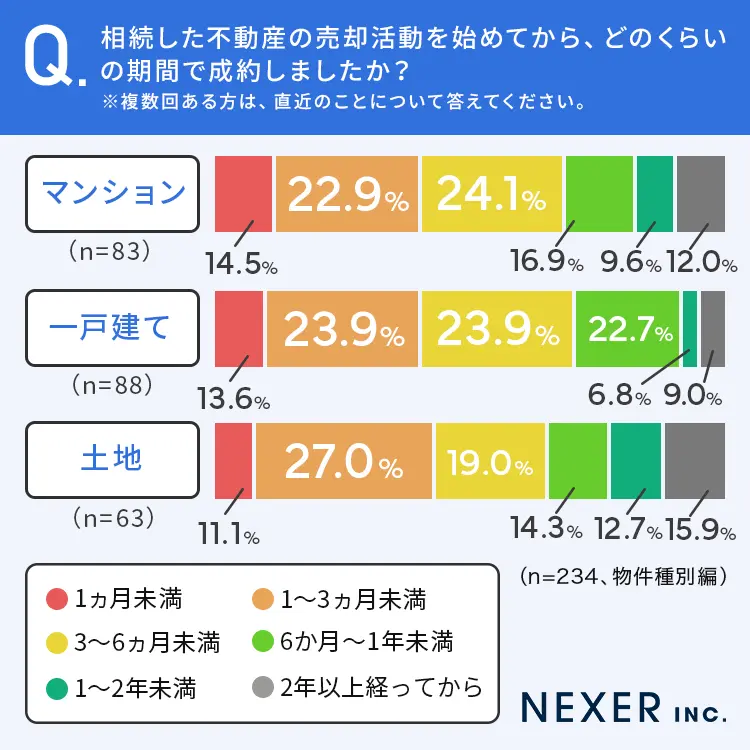

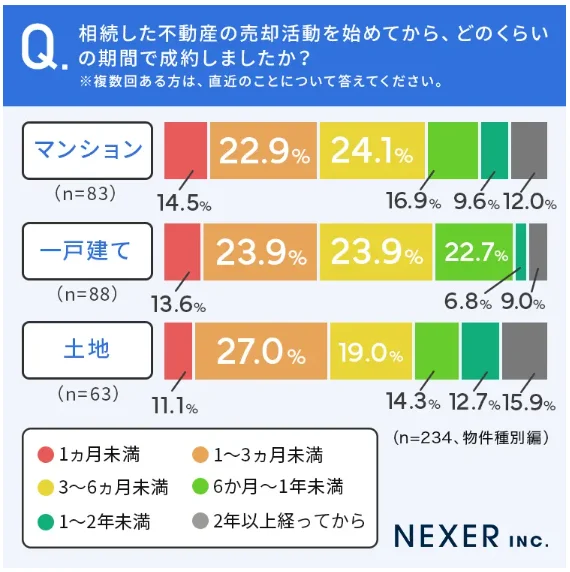

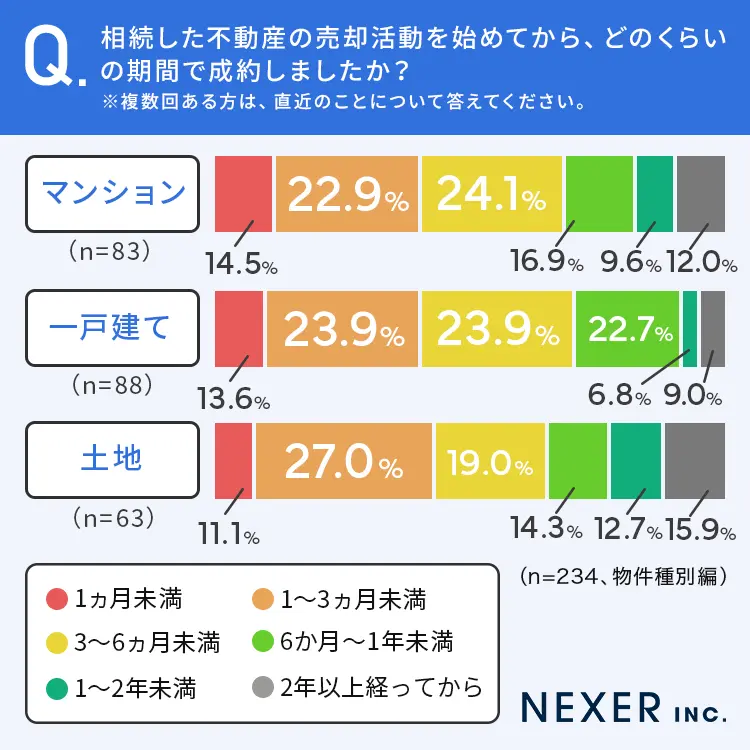

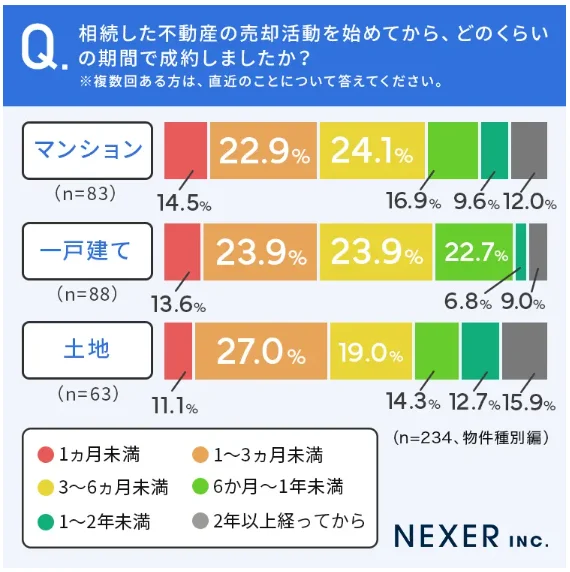

一般的に、不動産の売却活動開始から売買契約成立までには、3~6ヶ月程度かかります。実際、株式会社NEXERとタクシエ(TAQSIE)が、不動産売却経験者を対象に行った共同調査によると、マンション・一戸建て・土地のいずれも半数以上の方が、売却活動開始から半年以内に成約しています。

出典:「【築年数、駅距離、物件種別で紹介!】相続した不動産、売却成立までの期間に関する調査」(PR TIMES)

また、築年数が浅いほど短い期間で成約する傾向にありますが、築40年以上の物件でも半数以上が半年以内に成約しているとの回答結果です。

出典:「【築年数、駅距離、物件種別で紹介!】相続した不動産、売却成立までの期間に関する調査」(PR TIMES)

不動産の売却は、想定していたよりも時間がかかることもあるので、早めに動き出しましょう。

STEP6. 買主と売買契約を締結し決済・引き渡しをおこなう

買主が決まったら、売買契約を締結し、決済・引き渡しをおこないます。複数の相続人がいる場合は、受け取った売却代金を遺産分割協議で決めた内容に沿って分配します。

▼関連記事

相続した不動産を売却するメリットは?流れや注意点、節税対策まで解説

相続した土地を売却するには?かかる税金や3年以内といわれる理由、相談の流れも紹介

STEP7. 相続税の申告と納付をおこなう

相続税が発生する場合は、期限内に申告と納付をおこないます。相続税の納付期限である10カ月を過ぎた場合、原則として期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税がかかるため、納付期限は守りましょう。

なお不動産の売却の合意を得られないなどの理由で、申告期限に間に合わない場合もあります。そのようなケースでは、法定相続割合で計算した金額で申告し、分割方法が決まった時点であらためて申告することが認められています。「決まらないから」と放置していると無申告加算税が課されるため、申告は必ずおこなうことが大切です。

STEP8. 利益が出た場合は確定申告する

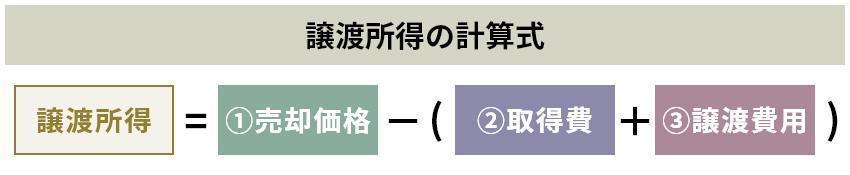

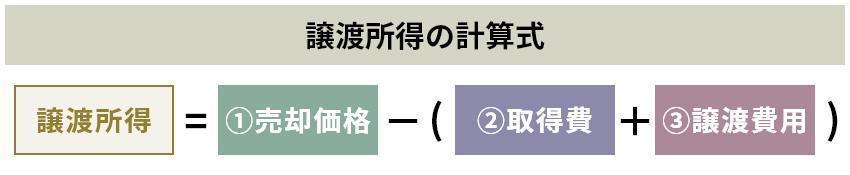

売却により利益が出た場合は、相続割合に応じて分配された所得を、各相続人が譲渡所得として売却の翌年に確定申告します。譲渡所得が発生したかどうかは、以下の計算式で確認します。

①売却価格:売買契約書に記載されている売却価格

①売却価格:売買契約書に記載されている売却価格

②取得費:売却した不動産を取得するためにかかった費用(建築費や購入費、仲介手数料、リフォーム費用など)から、減価償却費(経年にともなう価値の減少分)を差し引いた額

③譲渡費用:売却するためにかかった費用(仲介手数料など)

上記で計算した結果がプラスとなった場合には、確定申告が必要です。

相続した不動産の売却で確定申告が不要なケース

相続した不動産の売却で以下に該当する場合、確定申告は不要です。

- 譲渡所得と他の所得の合計が20万以下である

- 一つの会社に勤めている給与取得者、かつ勤務先で年末調整を受けている

他の所得とは、給与所得と退職所得を除いた以下の所得が該当します(※1)。

- 利子所得

- 配当所得

- 不動産所得

- 事業所得

- 山林所得

- 一時所得

- 雑所得

また、確定申告が不要になる条件には、一つの会社に勤めている給与取得者であることも含まれています(※2)。そのため、企業経営者や個人事業主などは、譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下であっても確定申告が必要です。

(※1)「課税される所得と非課税所得」(国税庁)

(※2)「確定申告が必要な方」(国税庁)

相続した不動産の売却にかかる税金・諸費用

相続した不動産を売却するには、さまざまな費用が発生します。売却に際しては、費用を考慮して売却金額を決めたり、誰がどのように支払うのかを話し合ったりする必要があります。

相続不動産の売却で発生する主な費用は以下の通りです。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |

|---|

| 仲介手数料 | 売却に際し、不動産会社に仲介を依頼した場合に支払う成功報酬 | 売却金額(税抜)×3%+6万円+消費税(売却金額が400万円以上の場合) |

| 譲渡所得税 | 不動産の売却価格から取得費と譲渡費を差し引いた譲渡所得に対してかかる税金 | ・譲渡所得税=(譲渡所得-特別控除)×税率 ・不動産の所有期間が5年以下の場合は税率39.63% ・不動産の所有期間が5年超の場合は税率20.315% |

| 登録免許税 | 相続登記をおこなう際にかかる国税 | 固定資産評価額×0.4% |

| 印紙税 | 課税文書である買主との売買契約書に対してかかる国税 | 売却代金により1〜3万円程度 |

| 司法書士報酬 | 相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬 | 5〜15万円が相場 |

▼関連記事

不動産売却益とは?計算方式や確定申告の必要性をご紹介

相続不動産の売却における節税対策

相続不動産の売却で譲渡所得が発生したときには、以下のような控除の特例が適用される可能性があります。条件を満たさないか、必ず確認しましょう。

相続税の取得費加算の特例

相続税が発生した不動産を売却した場合、納めた相続税額の一部を譲渡所得を算出する際の取得費に加算できる特例です。

<通常の譲渡所得の算出方法>

譲渡所得=不動産の売却価格−(取得費+譲渡費用)

<取得費加算の特例適用時における譲渡所得の算出方法>

譲渡所得=不動産の売却価格−{(取得費+相続税の取得費加算)+譲渡費用}

加算できる額は、「相続税額×不動産の相続税評価額÷(相続した全体の課税額+債務控除)」で計算します。売却価格から差し引ける金額が大きくなるので、税額を抑えることにつながります。なおこの特例は、次にご紹介する相続空き家の3,000万円特別控除の特例とは併用できません。

参考:国税庁

相続空き家の3,000万円特別控除の特例

相続した不動産が、被相続人が一人で住んでいた家であった場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得から3,000万円まで控除される特例です。この特例は旧耐震基準で建てられた家のみが対象となり、しかも現行の耐震基準を満たす必要があるなど条件が厳しいことが特徴です。ただし控除額が大きいので、適用されると大きく節税が可能です。

なおこの特例は、相続税の取得費加算の特例とは併用できません。

参考:国税庁

3,000万円特別控除の特例

3,000万円特別控除の特例は、売却した相続不動産がマイホームであった場合に利用できる特例です。被相続人から相続した不動産に、相続人も一緒に住んでいたケースなどが該当します。制度が適用されると、譲渡所得から3,000万円まで控除されるため、譲渡所得3,000万円までは譲渡所得税が発生しません。

参考:国税庁

10年超所有軽減税率の特例

相続した居住用不動産を10年超所有している場合、一定の要件を満たしていれば10年超所有軽減税率の特例を受けられます。

10年超所有軽減税率の特例とは、居住用の不動産を10年超所有したうえで売却した場合に、譲渡所得に対する税率が軽減される制度です。軽減税率は以下のように定められています。

譲渡所得額 | 税率 |

|---|

6,000万円までの部分 | 14.21% |

6,000万円を超える部分 | 20.315% |

参考:「土地や建物を売ったとき」(国税庁)

本特例を受けるためには、不動産の所有年数の他に以下のような要件を満たす必要があります。

- 日本国内にある自分が住んでいる家屋である

- 売却した年から過去3年間に同じ特例を利用していない

- 不動産の買主が親子や親族など特別な関係のものでない

- 譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例、および居住用財産の買い替え特例を受けていない

参考:「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(国税庁)

10年超所有軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と併用できます。

譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例

譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例も節税対策に役立ちます。損益通算の特例とは、同一年度内で発生した利益と損失を相殺し、課税対象となる所得を軽減する制度です。主な適用要件は以下のとおりです。

- 自分が住んでいた居住用財産であり、住まなくなってから3年以内に売却している

- 売却した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えている

- 新たに住居を購入していること

- 親族など特別な関係者が買主ではない

参考:「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」(国税庁)

損益通算しても相殺しきれなかった譲渡損失は、翌年以降3年間にわたって繰り越せます。

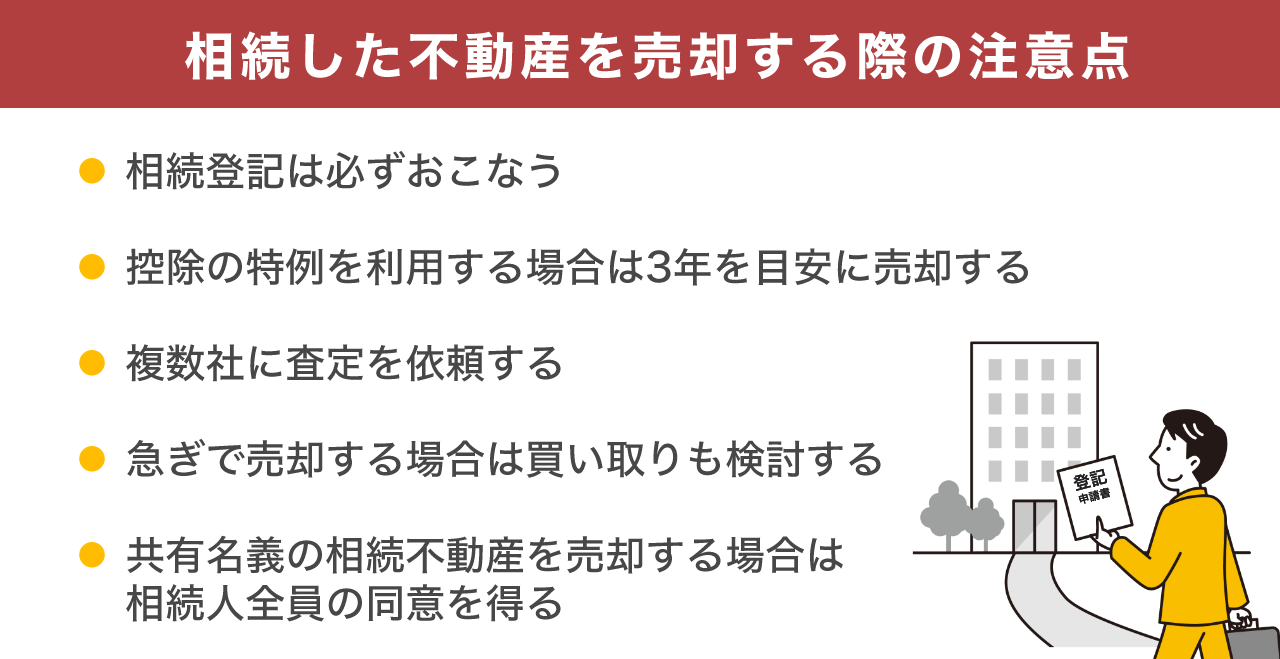

相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際は、以下の点に注意しましょう。

- 相続登記は必ずおこなう

- 控除の特例を利用する場合は3年を目安に売却する

- 複数社に査定を依頼する

- 急ぎで売却する場合は買い取りも検討する

- 共有名義の相続不動産を売却する場合は相続人全員の同意を得る

それぞれの内容について解説します。

相続登記は必ずおこなう

相続した不動産に誰も住むことなくそのまま売却する場合でも、買主に直接所有権移転登記はできません。そのため相続登記は必ずおこなう必要があります。

また売却がずっと先である場合や、売却しない場合も、相続登記だけは早めにおこなうことが大切です。相続した不動産は相続人全員の共有状態となっており、相続登記がされないまま次の相続が発生してしまうと相続人が増え続け、権利関係がどんどん複雑になってしまうためです。

また相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。正当な理由がないのに、相続が発生してから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科されることも。将来的なトラブルを避けるためにも、相続登記は必ずおこないましょう。

控除の特例を利用する場合は3年を目安に売却する

相続税の取得費加算の特例や相続空き家の3,000万円特別控除の特例は、適用できる期限が決まっています。

| 控除の特例 | 期限 |

|---|

| 相続税の取得費加算の特例 | 相続の開始があった日から3年10カ月以内 |

| 相続空き家の3,000万円特別控除の特例 | 相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日まで |

これら控除の特例を利用する場合は、3年を目安として期限内に売却しましょう。

複数社に査定を依頼する

相続した不動産を売却する際は、複数社に査定を依頼しましょう。1社だけの査定では、適正な売却価格を把握できず、相場よりも低い価格で売却してしまう可能性があるからです。

不動産会社によって得意とするエリアや物件種別、販売戦略に差があるため、査定額に大きな差が出ることもあります。複数社に査定を依頼して比較検討することで、より良い条件での売却が期待できます。

急ぎで売却する場合は買い取りも検討する

相続により多額の相続税が発生し不動産の売却代金を充当する場合は、申告・納付期限である10カ月以内に売却しなければなりません。しかし売却への着手が遅れたり、売りに出してはみたもののなかなか買い手が現れないことも考えられます。

そのような理由で売却までの期限に余裕がない場合には、買取を検討してみることをおすすめします。買取とは、不動産会社に買主となってもらって直接買い取ってもらう売却方法です。通常の仲介による売却よりは価格が低くなる傾向がありますが、早ければ1週間程度で現金化できるのがメリットです。

また相続税の納付期限にあわせ、最初は仲介による売却を試みて、買い手がつかない場合に買い取ってもらう買取保証付き仲介という方法もあります。まずは不動産会社に相談してみましょう。

不動産会社の買取による売却について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

▼関連記事

不動産買取とは? 買取の種類や仲介との違い、業者の選び方、成功ポイントを解説

共有名義の相続不動産を売却する場合は相続人全員の同意を得る

共有名義の相続不動産を売却する場合は、相続人全員の同意を得なければなりません。共有物に関する売却や賃貸借契約の締結などを行う際は、相続人全員の同意が必要と法律で定められているからです(※)。

ただし、その都度相続人全員の同意を得るやり方は、実際の手続きにおいて以下のような事態が発生し、売却活動が煩雑になる傾向にあります。

- 媒介契約・売買契約時に、相続人全員の署名捺印を集める必要がある

- 相続不動産の売却代金の受け渡しや名義変更などの際に、相続人全員の立ち合いを求められることがある

そのため、共有名義の相続不動産を売却する際は、事前に売却する条件を協議した上で代表者を選び委任するのがおすすめです。

(※)「民法」(デジタル庁)

▼関連記事

共有名義・共有持分の不動産は売却できない?家・土地の売却方法やトラブルへの対処法などを解説

相続した不動産を売却するならTAQSIE(タクシエ)に相談!

相続不動産は、利用せずに放置するより売却したほうが、増税のリスクや維持管理の負担回避など多くのメリットを得られます。活用する可能性がないのであれば、売却を選択肢に入れ遺産の分配方法を考えてみましょう。なお相続税が発生し、売却代金を充てる場合は期限があるので注意が必要です。

相続不動産の売却に不安や疑問がある場合は、三菱地所グループが運営する「TAQSIE(タクシエ)」をご利用ください。TAQSIE(タクシエ)は、不動産を売却したい人と不動産買取・仲介担当者をマッチングするサービスです。

不動産会社ではなく、不動産の売却実績が豊富な仲介・買取担当者と直接マッチングできるのが特徴です。売却予定の不動産の状態や売却目的などに応じて担当者を紹介してくれるため、安心して売却を任せられます。

また、TAQSIE(タクシエ)には、希望条件に沿った買主をじっくり探す「なっとく提案売却コース」と、3日以内に3社から買取価格を提示してもらえる「スピード売却コース」の2種類があり、要望に応じて選択できます。

会員登録は無料なので、お気軽にご相談ください。

三菱地所リアルエステートサービス 新事業推進部

「不動産売却マスター」編集長

【保有資格】宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、衛生管理者、ファイナンシャルプランナー3級

2008年入社。人事部門で福利厚生制度などの企画運営、住宅賃貸部門でタワーマンション営業所長、高級賃貸マンション企画などを経て、2018年より経営企画部で主に事業開発を担当し、複数の新規事業立上げに従事。2020年度三菱マーケティング研究会ビジネスプランコンテスト最優秀賞受賞。「TAQSIE」では初期構想から推進役を担い、現在もプロジェクト全般に関わっている。

「不動産の売却に特化した情報を発信する『不動産売却マスター』編集部です。不動産の売却や買取をスムーズに進めるポイントや、税金、費用などをわかりやすく解説します」