不動産取引において、手付金は契約の成立を証明し、双方の権利を保護する重要な役割を果たします。適切な手付金の設定は、安全な取引を実現するための重要な要素となります。

この記事では、手付金の種類や役割、相場について詳しく解説します。売却に際して売買取引について詳しく知っておきたい、住み替えに際して新居を購入する場合の手付金について知っておきたいなど、不動産売却を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。

- この記事を読むと分かること

-

- 手付金の種類・役割

- 手付金の相場や支払いについて

家を売りたくなったらタクシエ

三菱地所リアルエステートサービスが

あなたのエリアで実績の多い不動産会社をご紹介!

チャットで完結OK!

しつこい営業電話はありません!

不動産売買における手付金の役割は?

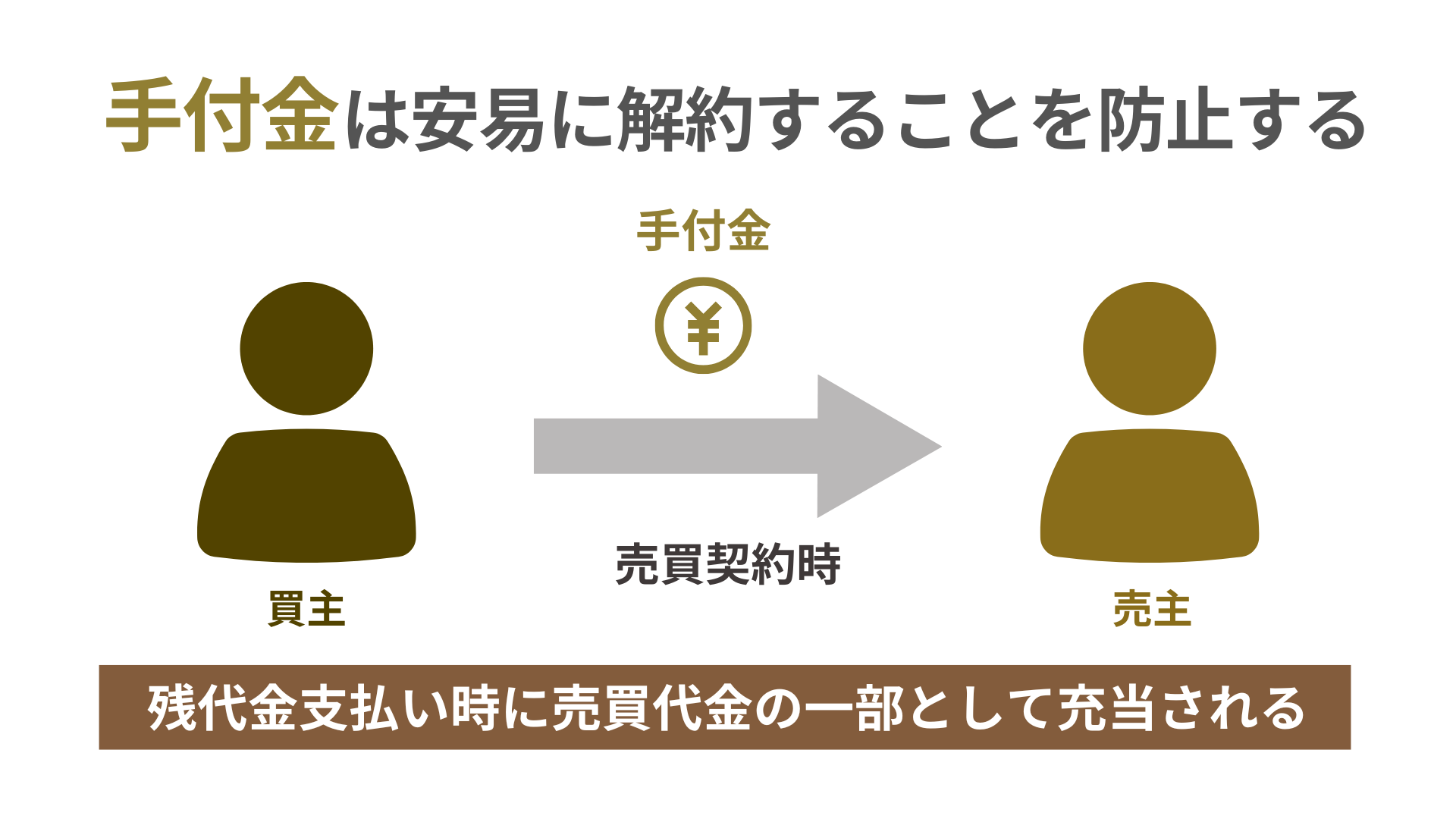

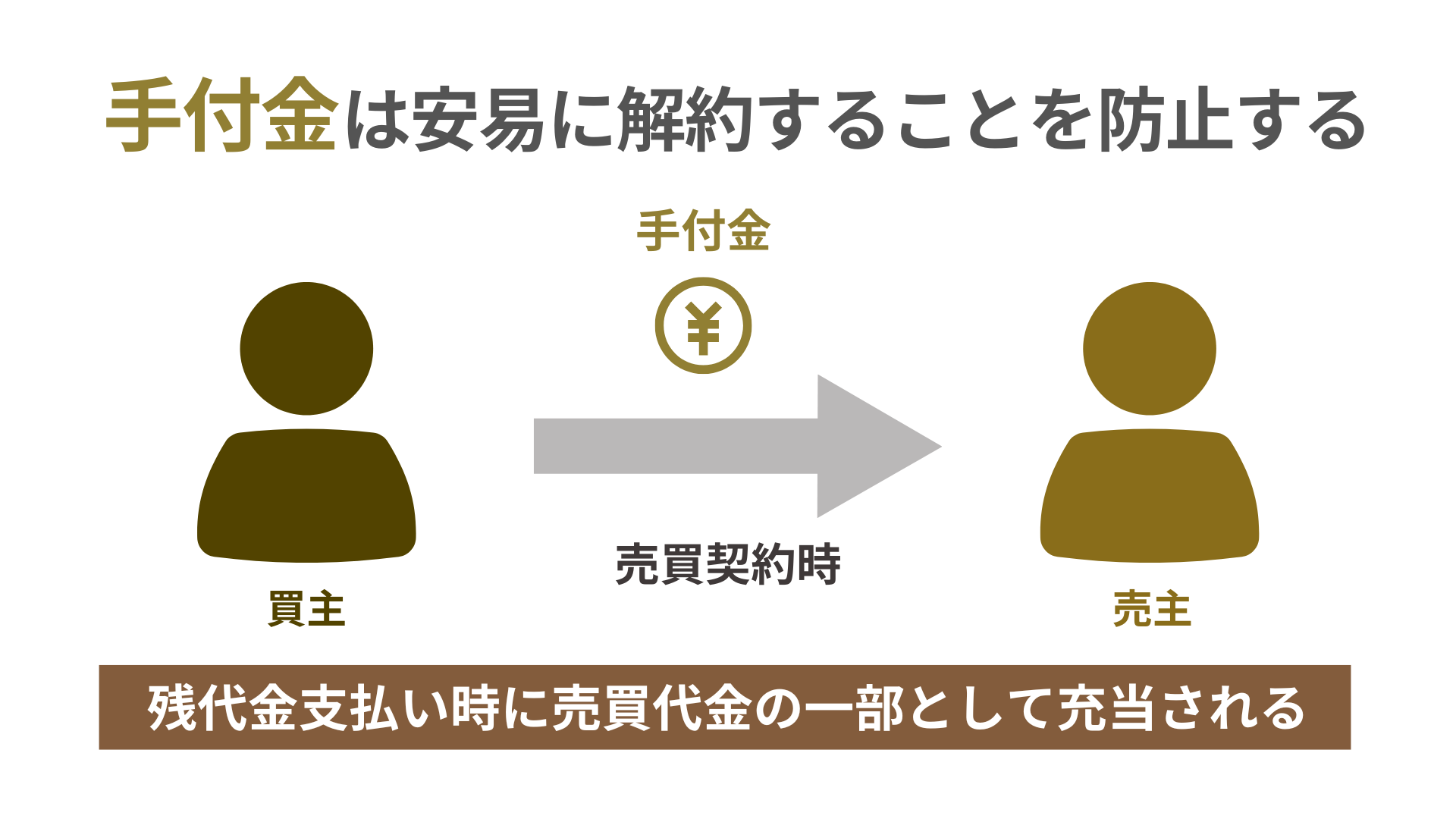

手付金は、不動産売買契約において、買主から売主へ支払われる金銭であり、契約の成立を証明する重要な役割を果たします。

手付金には主に3つの種類があり、それぞれ異なる意味を持ちます。

- 証約手付: 契約成立の証明

- 解約手付: 一方的に契約を解除する場合の代償

- 違約手付: 契約不履行の場合の違約金

民法第557条では、解約手付について規定されており、買主は手付金を放棄、売主は倍額を支払うことで契約を解除できます。ただし、履行に着手した後は解除できません。

手付金は、契約締結時の当事者間の信頼関係を構築する上でも重要な要素となります。

売買契約の成立を証する「証約手付」

証約手付は、不動産売買契約が成立したことを証明する役割を持ちます。

売買契約などが締結されるまでにはさまざまな交渉段階があり、どの時点で契約が成立したか一見明確でないことが考えられるので、そのような場合において契約の成立を証明するために交付されるのが証約手付です。

解約手付では、買主は手付金を放棄、売主は倍額を支払うことで契約を解除できますが、証約手付には手付金の放棄や償還による契約解除の効力はありません。

売買契約を解除できる「解約手付」

解約手付は、契約の一方的な解除を可能にする手付金の形態で、一般的な不動産売買において手付金という場合には解約手付を指します。

解約手付に関しては、民法第557条第1項により、以下の条件を満たすことで一方的な事由で解約する権利が認められています。

| 解除権者 |

解除の条件 |

| 買主 |

手付金の放棄 |

| 売主 |

手付金の倍額の返還 |

なお、契約が解除できるのは、相手方が債務の履行に着手するまでとなっています。債務の履行の着手の具体的な例を挙げると、売主側では所有権移転登記や物件の引き渡し、買主側では残代金の支払いとなります。

債務不履行の発生時に交付される「違約手付」

違約手付は、契約不履行の場合に備えて、損害賠償額を予め定めておくものです。

売買契約において、買主または売主が契約を履行しない場合、相手方に対して違約金として手付金相当額を支払う必要があります。

また、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)となる場合には、消費者を保護する観点から、損害賠償額の予定と違約金の合計額が売買代金の20%を超えてはならないと宅建業法で定められています。

一般的に、違約金は売買代金の10%~20%の間で設定されることが多く、契約書に明記されます。

申込金や中間金との違いは?

不動産取引では、手付金以外にも申込金や中間金などさまざまな金銭のやり取りが発生します。

まず、申込金(申込証拠金)とは、申し込みの意思を確認するためのお金であり、他にその物件を購入したい人が現れたとしても優先的に購入する権利を得るという意味合いで支払います。手付金とは異なり、契約が不成立となっても返還されるのが特徴です。

次に、中間金とは、売買契約成立後手付金を支払った後、決済までの間に売買代金の一部を前払いするという趣旨で、買主から売主へ支払う金銭のことです。基本的に中間金の支払いはないことがほとんどですが、売主が別物件を購入するための手付金や必要経費に充てるために設定されるケースもあります。

申込金、中間金、手付金の特徴については以下の通りです。

- 申込金

- 購入の意思を示すために支払うお金

- 契約成立前に支払う

- 契約が成立すれば代金の一部に充当される

- 契約が不成立に終われば返還される

- 法的な契約解除権は発生しない

- 中間金

- 売買代金の一部を契約後に前払いするお金

- 法的な取り決めはないが、契約条件に基づいて支払われる

- 契約解除時には返還されることが多い

- 手付金

- 契約成立の証拠金

- 契約解除の保証金としての意味合いも持つ

- 売買代金の一部に充当される

- 買主都合で解約する場合は放棄、売主都合で解約する場合は倍額を返還する

- ローン特約が適用される場合は返還される

- 契約締結時に支払われる

これらの金銭は、それぞれ性質や役割が異なります。不動産取引を行う際は、それぞれの役割や意味をしっかり理解しておくことが重要です。

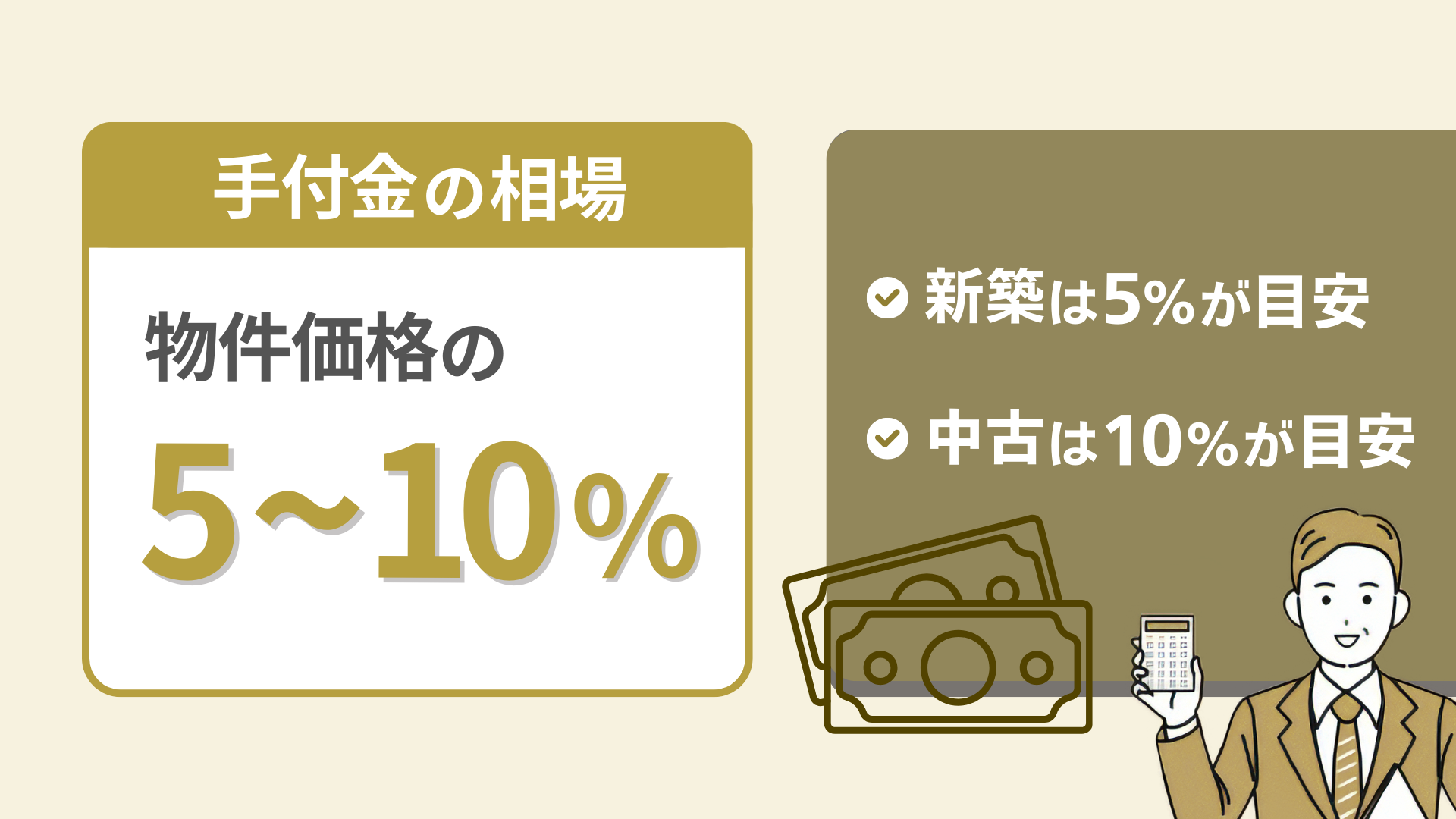

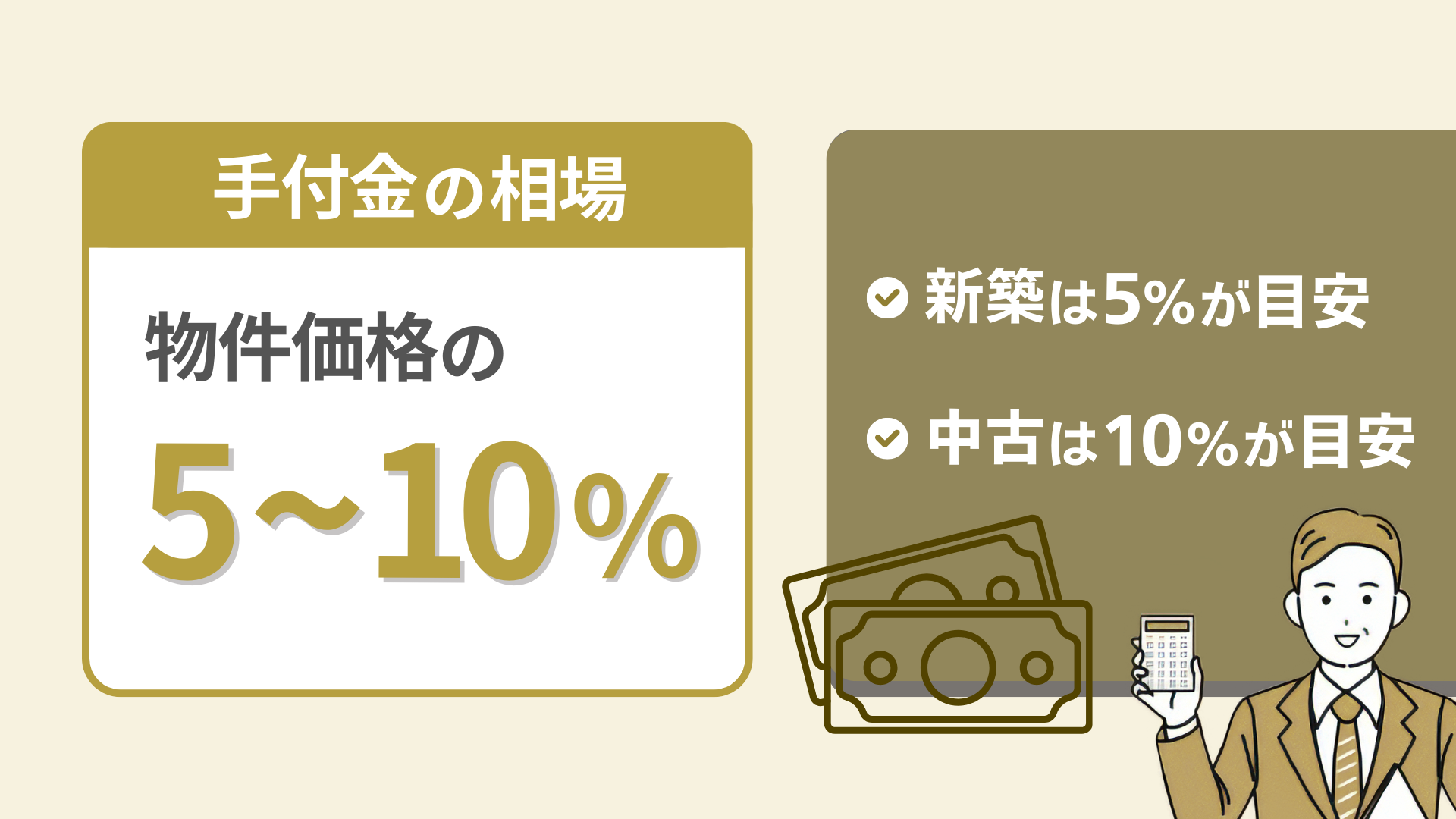

手付金の相場は5%〜10%が一般的

手付金は売主と買主の合意によって決められますが、一般的には物件価格の5%~10%が相場となっています。

基本的に売主が宅地建物取引業者となる新築物件の場合は、手付金が物件価格の5%程度となることが多く、個人が売主となる中古物件の場合は10%程度が目安とされています。

手付金は安すぎると安易な契約解除につながりかねず、高すぎると解約のハードルが高くなりすぎてしまい、解約手付として機能しなくなってしまいます。

そのため、安すぎず高すぎない金額設定が重要になります。手付金の金額目安についてお悩みの場合には、契約している不動産会社に相談すると良いでしょう。

なお、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)となる場合には、手付金は物件価格の20%までが上限となっています。

支払い方法・タイミング

手付金の支払い期日については法的な制限はありませんが、不動産売買契約締結時に買主から売主に支払われるのが一般的です。

事前に手付金を支払うと、契約前に売主が行方不明になるなどの事態が発生した場合、手付金が戻ってこない可能性があります。

また、手付金の支払い方法は、現金でも振り込みでも問題ないとされていますが、不動産の売買契約は銀行が営業していない土日に行われることも多く、現金で行われるケースが多いです。

ただし、手付金だけでもかなりの大金になるため、事前に銀行発行の小切手を用意しておくのもよいでしょう。

いずれの支払い方法を選択する場合でも、以下の点に注意することが重要です。

- 受領書の保管: 手付金を支払った証拠となるため、必ず保管しましょう。

- 契約内容の確認: 契約内容や手付金の返還条件などを十分に確認してから支払いましょう。

- 詐欺への注意: 信頼できる相手であることを確認してから支払いましょう。

手付金を用意できなかったらどうすればいい?

不動産の価格自体が高いことから、手付金を支払うためにもまとまった金額を用意しなければならず、例えば5,000万円の物件を購入する場合には、およそ250万〜500万円が必要になります。

住み替えの場合など旧居の売却タイミングによっては手付金の用意が難しいという場合もあるでしょう。基本的に人気の高い物件では手付金の値引き交渉が難しいことが多いですが、なかなか買主が見つかりにくい物件や売主が特別な事情で売却を急ぎたいという場合には値引きに応じてもらえる可能性もあるため、売主に交渉してみるとよいでしょう。

売主が早期に売却を希望している場合や、買主が住宅ローンの事前審査を通過している場合は、交渉が成功する可能性が高くなります。また、買主が物件に魅力を感じていることを明確に伝えることも、交渉を有利に進めるために有効です。

ただし、手付金の分割払いは宅建業法で禁止されているため、注意が必要です。手付金の支払い時期は、売主との合意があれば調整できます。もし支払いが遅れる場合は、必ず事前に売主側に連絡し、合意を得るようにしましょう。

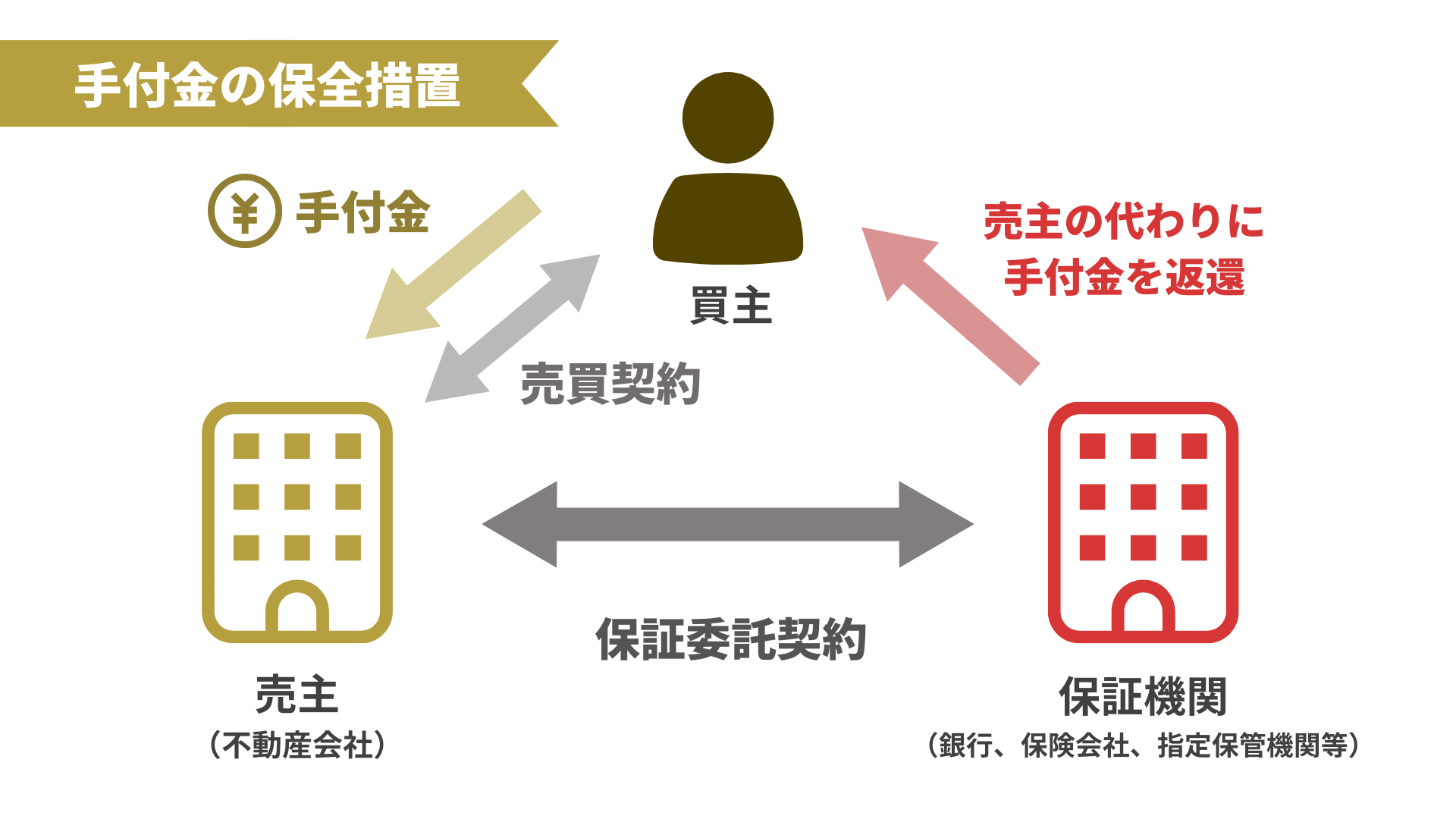

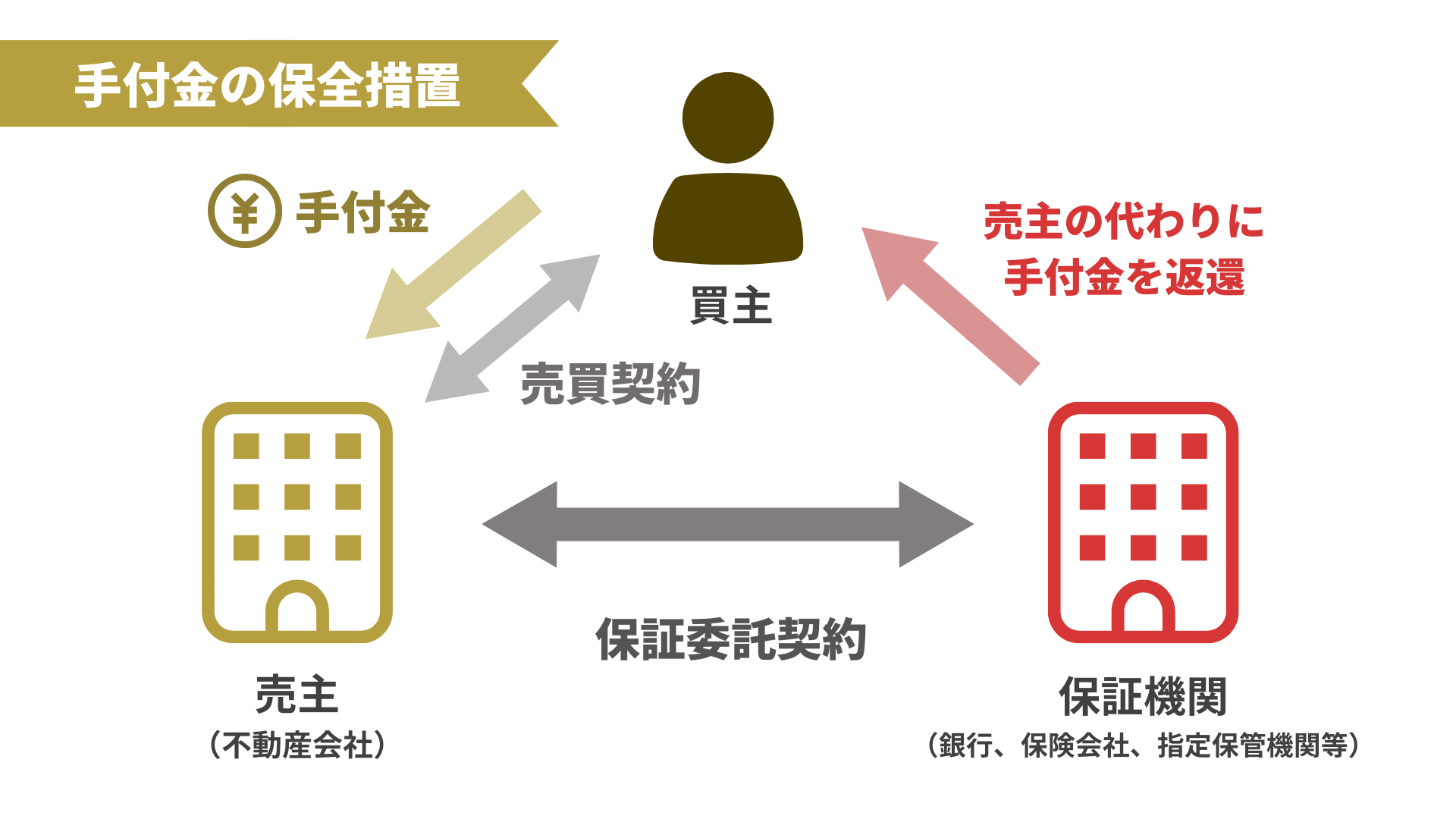

手付金の保全措置とは?

宅地建物取引業法に基づく手付金等の保全措置は、新築物件の購入者が安心して取引を行えるよう、売主である宅建業者の倒産など万が一の事態に備え、買主が支払った手付金等を保護するための制度です。

保全措置の対象となるのは、手付金、内金、中間金を合わせた「手付金等」で、以下のような場合に必要となります。

- 工事完了前の物件:手付金等の合計額が売買代金の5%または1,000万円を超える場合

- 工事完了後の物件:手付金等の合計額が売買代金の10%または1,000万円を超える場合

保全措置には、主に以下の3つの方法があります。

- 保険会社との保証契約: 保険会社が、買主に代わって手付金等の返還を保証します。

- 指定保管機関による保証: 全宅保証のような指定保管機関が、物件の引渡しと所有権移転登記が完了するまで、手付金等を無料で預かります。

- 銀行等による保証: 銀行などの金融機関が、連帯保証により手付金等の返還を保証します。

ただし、買主がすでに所有権移転登記を取得している場合や、売主が宅建業者でない場合、買主も宅建業者である場合などは、保全措置は不要となります。

この制度により、買主は安心して新築物件の購入ができるようになっています。

契約解除できるのはいつまで?

不動産売買契約は、手付解除期限までであれば、買主は手付金を放棄し、売主は倍額を支払うことで解除が可能です。

民法上では、相手方が契約の履行に着手するまでが、契約解除ができる期間とされています。先述したように、契約の履行とは、売主側では所有権移転登記や物件の引き渡し、または引き渡しに向けた修繕の開始、買主側では残代金の支払いなどが該当します。

ただし、「契約の履行に着手」に該当する行為は明確に規定されていないため、実際には契約解除の期限が契約書に明記されているケースが多いです。

例えば、国土交通省の標準契約書では、契約締結日から一定期間(通常2週間程度)を契約解除期限として明記することが推奨されています。

契約解除の意思表示は、トラブルを防止するためにも書面で行うのが一般的で、「契約解除通知書」が用いられます。

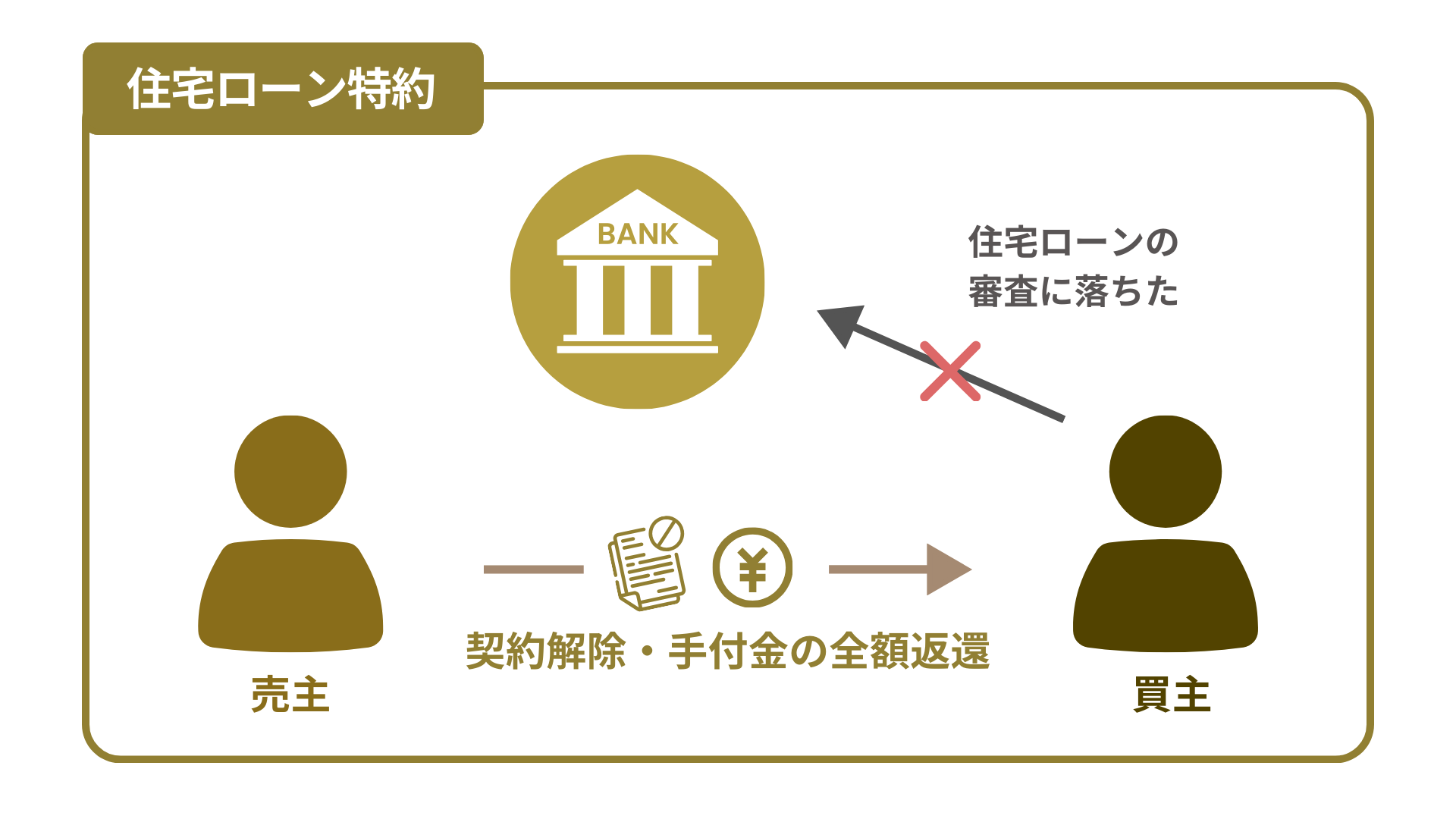

住宅ローンの審査に落ちてしまったら手付金はどうなる?

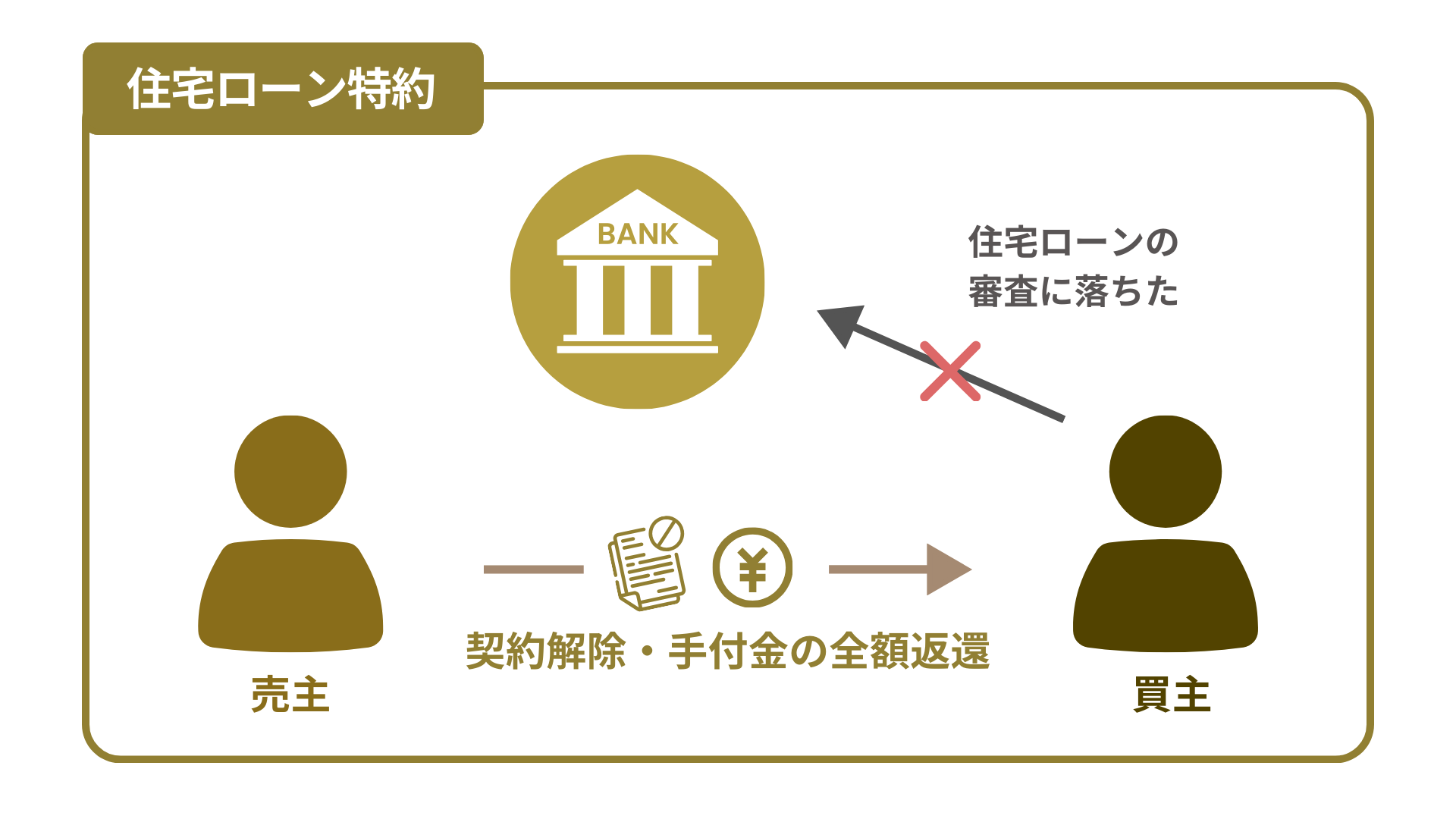

住宅ローン特約とは、住宅ローンの審査に通らなかった場合に、手付金の返還を受けた上で買主が不動産売買契約を解除できるというものです。

一般的に、住宅ローンを組んで家を購入する場合には、売買契約時に住宅ローン特約を規定することがほとんどです。

住宅ローン特約がない場合、買主は契約解除の権利を失い、手付金が返還されません。そのため、売買契約時には必ず住宅ローン特約があるかを確認するようにしましょう。

なお、虚偽の申請など、買主が原因で住宅ローンの審査に落ちた場合には、この特約は適用されません。

不動産の売却に関するお悩みは「TAQSIE(タクシエ)」に相談!

ここまで手付金について解説してきました。手付金にも役割ごとに3つの種類があり、特に契約解除において重要な役割を果たすことを理解されたかと思います。

手付金のほかにも不動産売買の取引にはさまざまな慣習や制度があり、この記事を読んでいる方の中にも、売却や住み替えに際して詳しく調査しているという方もいるかと思います。

もし不動産の売却準備を進めており、どの不動産会社に依頼しようか悩んでいるという方は、厳選された不動産会社・担当者を紹介する「TAQSIE(タクシエ)」の利用がおすすめです。

物件情報や売却理由など、一人一人の状況に即した最適な担当者を3名紹介します。紹介するプロは宅地建物取引士の資格を所有していることはもちろん、豊富な実績がある精鋭たちです。

大きな資産を託す信頼のできる不動産会社・担当者を探したいという方は、登録・相談は無料なので、お気軽にご利用ください。

あなたのケースにあった

ご成約者の声を見てみる

絞り込む