『事業承継』とは?そのポイントと準備について解説!

目次

少子高齢化が進む今、その問題は「経営者の高齢化」として、多くの企業にも影響を与えている。特に問題視されているのが、後継者不足だ。特に中小企業では、後継者問題は深刻だと言える。会社を存続させ、従業員の雇用を守るためにも『事業承継』は、大きな課題になっているのだ。

『事業承継』は、「まだ先のこと」ではない!?

いま、社会全体で高齢化が問題となっているが、それは「企業経営」でも同じことが言える。東京商工リサーチが行った「2018年 全国社長の年齢調査」※1によると、社長の平均年齢は61.73歳と、過去最高を更新している。同調査では、60代の社長が30.35%と最も多いが、70代の社長も28.13%と増えている。一方で30代以下は2.99%と縮小しており、世代交代が進んでいないのだ。かつては、経営者の子どもを含む親族が後継者となっていたが、いまでは後継者が存在しないケースが増えている。子ども・親族の減少や、子どもの職業選択の自由をより尊重する考え方の広がり、足元の業績から予測される自社の将来性の不透明さなどがその背景にある。帝国データバンクの調査※2によれば、年商1億円未満の企業では、76.0%、年商1~10億円未満の企業でも68.9%の企業が「後継者不在」となっている。そのまま後継者が見つからなければ、最悪の場合、廃業という事態を招きかねない。経営者にとって、『事業承継』は、重要な経営課題になっているといえる。

ここで、問題となることの一つが、「時間」だ。独立行政法人中小企業基盤整備機構が発表した「事業承継実態調査 報告書」※3によると、「後継者の育成にかかる時間」として、5~10年程度という回答が半数以上を占めている。つまり、それ以前に『事業承継』に取り組み始め、後継者を見つけなければならない。65歳で引退したければ、遅くとも60歳前には、『事業承継』に取り組む必要があるのだ。

※1 「2018年 全国社長の年齢調査」東京商工リサーチ

※2 「全国「後継者不在企業」動向調査(2018 年)」 帝国データバンク

※3 「事業承継実態調査 報告書(平成23年)」 独立行政法人中小企業基盤整備機構

『事業承継』の4つのパターンとは?

一言で『事業承継』といっても、誰に引き継ぐかで、そのポイントは異なる。大別すると、次の4つのパターンがある。

| 親族内承継 | かつては、多くの中小企業で親族内承継が主流だったが、今では減少傾向にある。 <メリット> ・社内外の関係者の納得が得やすい ・オーナー一族が経営への影響力を継続できる ・相続や贈与で、自社株や個人財産を後継者に移転しやすい ・後継者を早期に決定しやすいため、育成に時間をかけることができる ・一定期間、社内で働いていると、従業員とのコミュニケーションにも問題が生じにくい ・既存取引先とスムーズに関係を構築しやすい <デメリット> ・親族内に、経営者としての資質を持つ者がいるとは限らない ・候補者が複数いる場合、選定で紛糾する可能性がある ・後継者の資質を判断する場合、基準が甘くなる可能性がある ・後継者の能力が低い場合、従業員に経営への不安が生じ、離職を招く可能性がある ・先代経営者と適切に引き継ぎがなされない、あるいは後継者が経営方針を転換した場合、取引先、金融機関との関係が悪化する可能性がある |

| 親族外承継 | 社内外から血縁によらず、後継者を選ぶ方法で、多くの場合、従業員から選ばれる。その他には、他の経営者、取引先、株主等の選択肢が考えられる。 <メリット> ・従業員から選ぶ場合、後継者の資質を見極めやすい ・親族から選ぶよりも、後継者の選択肢が広がる ・従業員から選ぶ場合、現場の声が経営に反映されやすくなる ・社内から選出する場合、従来と大きく経営方針が変わらない場合が多く、取引先、金融機関との関係も円滑に進む可能性が高い ・社外から選ぶ場合には、会社の変革も期待できる <デメリット> ・社内に後継者として適格者がいるとは限らない ・社内の人間関係への配慮が必要となる ・後継者に株式を取得する資金がない場合がある ・債務保証や担保設定の切り替えが困難 ・社外から選ぶ場合、社内への周知、調整が必要となる ・後継者の経営方針によっては、取引先、金融機関との関係が変化する可能性がある |

| 上場 | 上場できる事業規模がある場合には、上場も事業承継の選択肢となる。 <メリット> ・旧経営者の債務保証、担保設定は不要となる ・外部からも優秀な人材を集めやすくなる ・旧経営者も株式を保有することで、株主としてのメリットを享受できる ・上場への企業整備の中で後継者を育てることができる ・人事採用において、有利になる ・株主はキャピタルゲインが得られる <デメリット> ・上場の条件が厳しく、実現できる可能性が高くない ・企業内容の開示義務があるため、説明責任が生まれる ・株主代表訴訟などのリスクが生じる ・コンプライアンス重視の傾向が強まるなど、管理・監督が厳しくなる |

| M&A | M&A(企業の吸収・合併)によって、事業を外部(他企業)に譲渡する。最近はM&Aの市場が活性化し、事業承継のためにM&Aが実行されることも増えている。 <メリット> ・社内外に適当な後継者候補がいない場合でも、事業承継ができる ・従業員の雇用を確保しやすい ・比較的、短期間で事業承継を完了できる可能性がある ・旧経営者に譲渡による金銭的利益が発生する ・企業認知度が高まり、取引の拡大などが期待できる ・企業規模が大きくなり、従業員にとっては労働条件が良くなる可能性がある ・企業規模の拡大、財務基盤の健全化により、既存取引先の取引拡大、新規取引先の開拓などに期待が持てる <デメリット> ・譲渡額、従業員の雇用条件など、条件が合致する譲渡先が見つかるとは限らない ・譲渡完了後は、経営への関与はできない ・新たな経営者の方針による事業再編をはじめとしたリストラの可能性 ・経営風土が大きく変わる可能性がある ・M&A交渉中に情報が漏れると、取引に影響が出る可能性がある ・M&A後に、取引先の変化がありえる |

それぞれにメリット、デメリットはあるが、会社の経営状況などを考慮して、最適の選択肢を選びたい。最も避けたいのは、事業承継ができず、「廃業」となってしまうことだ。また、最初に述べたように、事業承継には時間がかかる。後継者にとっても、M&Aによる譲渡先企業にとっても、できるだけ業績がいい状態で承継したいものだ。多くの経営者は、自分が元気な間は、「まだ時間はある」と考えがちだ。しかし、「まだ時間があるうち」に、「会社の業績がいいとき」にこそ、『事業承継』に取り組まなければならない。

『事業承継』で、後継者に引き継ぐ、3つのモノ

『事業承継』では、「誰に引き継ぐか」の他にも、重要なポイントがある。それが、「何を引き継ぐか」だ。大きく分けて、『事業承継』で引き継ぐものは3つある。「経営権」「資産」「知的資産」だ。

経営権

親族内承継、親族外承継でも従業員に承継する場合には、旧経営者は目上の存在であり、社長の地位は譲っても、影響力が残るケースも珍しくない。そのような場合、社内の人間関係に問題が生じやすく、新社長にとっては仕事をやりづらい環境となってしまうことも考えられる。そういったことも含めて「経営権」は完全に引き継ぐべきだ。

資産

株式や工場、倉庫などの設備、不動産といった「事業用資産」、運転資金や借入金などの「資金」がある。中小企業では、不動産や設備を取得した際に借入金が発生し、経営者の個人保証、担保が設定されていることが多い。これらも、『事業承継』の際に、整理しておかなければならない。

特に借入金の個人保証、担保については、後継者がそれを引き継ぐことができるか、引き継げない場合にどのように対応するかを考えなければならない。この点では慎重に対応しなければ、事業承継時の税負担が増えるなどの問題も生じかねない。不動産の専門家、税理士などに知恵を借りることも考慮したい。

知的資産

後継者難で悩む企業の多くは中小企業だが、その場合、経営者自身の人脈、経験、ノウハウが大きく事業に影響していることが多い。これら無形の資産が「知的資産」だ。これらを後継者に引き継いでいないと、事業の存続は難しくなる。この「知的資産」の引き継ぎにこそ、時間がかかるとも言える。

事業承継を円滑に進めるためのステップとは?

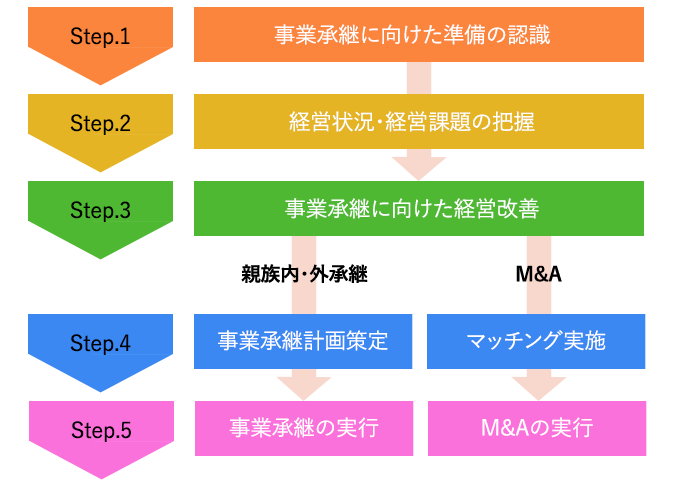

実際に事業承継を進める場合、大きく5つのステップで考えることができる。まずは「事業承継に向けた準備の認識」。ただ、登記簿上の経営者を変更するだけでは事業承継にはならないことを認識し、一定の時間をかけた準備を始める意思決定の段階だと言える。続いて「経営状況・経営課題の把握」になる。親族内、親族外への承継にせよ、M&Aにせよ、経営状態が芳しくない企業の承継は難しい。逆に、経営状態がよく、将来性が高いと思われる企業であれば、事業承継もスムーズに進みやすい。この段階で経営状態を把握して、次のStep.3では、経営改善に取り組むことになる。親族や従業員に承継する場合は、この段階で後継者候補と経営改善に取り組み、その資質を見極めることもできる。

次のStep.4では、具体的な事業承継の内容を固めていくことになる。M&Aの場合は、譲渡先企業とのマッチングを実施する。最後に事業承継、M&Aの実行となる。

最後の事業承継計画の策定・実行では、弁護士や税理士、不動産の専門家など、事業承継に関わる専門家のアドバイスが必要になることが多い。特に税金に関連する資産の管理、運用、不動産の鑑定・評価については、内容が複雑であり、慎重に対応しなければならない。早い段階で、専門家に相談をしておいたほうがいいだろう。